【内容提要】雕刻艺术的历史极为悠久,其发展过程中凝聚了无数人的心血与智慧,是中国传统工艺美术的重要类别之一。根据使用材料的不同,雕刻艺术可分为石雕、玉雕、木雕、竹雕、牙雕、角雕等。

关键字:牙雕 象牙浅刻 比较

牙雕是对动物牙齿如象牙、野猪牙、海象牙等进行雕琢加工的一种工艺。据考古发现,象牙制品最早于新石器时代就已出现。中国的牙雕以象牙为主材料,历史十分悠久,但其始终受于原料限制,生产规模较小,又因材质不易保存,流传至今的牙雕作品数量很稀少。直到明清时期,随着整个工艺美术的繁荣发展,象牙雕刻也得到飞速发展,工艺水平达到了极高的境界,清代宫廷和地方牙雕才留下了大量精品。当时的象牙雕刻制品远销国外,受到极高的赞誉。

一般牙雕工艺流程简单概括就是:凿、铲、磨。凿,顾名思义,就是使用凿子、槌等工具,根据事先设计好的图案对牙料进行初步布局,勾凿出大致轮廓。铲,是牙雕中最关键的一步,就是在凿活的基础上运用各种雕刻技法如圆雕、浮雕、镂雕等,对牙料进一步的雕琢成型。磨,即打磨,对已成型的作品进行打磨,直至表面呈现出细腻的光泽。有时根据作品需要,匠人们还会对其进行染色处理,成为一件彩色牙雕制品。

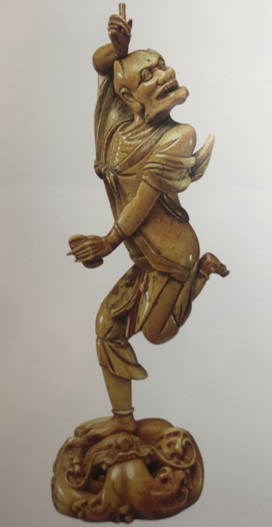

牙雕也讲究因式制形,根据牙材本身的形状进行构思设计,雕刻工艺细腻繁复,雕刻出来的成品线条流畅,人物、花鸟等形象栩栩如生。如明代晚期的牙雕制品象牙雕魁星(图1),一手握笔,一手持墨,踏站于鳌头之上,含有“魁星点斗”、“独占鳌头”的寓意。作品采用圆雕技法,刀法精湛,造型生动,动作及神态都十分生动传神。

明清时期的造办处设有专制象牙制品的作坊,受历代帝王影响,其形制造型等限制较多,最擅长雕刻人物,多采用圆雕、浮雕等手法,又要求着色填彩要有一定章法,故而北京地区的牙雕形成了华丽、典雅的风格。

图1象牙雕魁星明晚期,故宫博物院藏

(图片来源:《故宫竹木牙角图典》第204页)

图2牙雕套球当代

(图片来源:笔者拍摄)

此外,还可以将牙材与其他材料,如檀木、玳瑁、犀角等进行镶嵌结合,既丰富了图案层次,又使造型更具立体感。古时还曾出现过一种独门绝技——象牙编织,现藏于故宫博物馆的象牙席,就是将象牙经过特殊处理后劈丝编制而成。但由于历史原因,且这种工艺过于耗费原料及人力,时至今日该技术早已失传,只在史料中留下了寥寥一笔。

象牙浅刻又称线刻、平刻。根据前人的研究,清代竹刻大家周颢,创造了以阴刻为主的“平刻浅浮雕”之法,虽然仍带有浮雕阳刻技法,但此后牙雕匠人们吸收了“平刻浅浮雕”之法化为己用,着重开发阴刻技法,使象牙浅刻发展成为独立的传统工艺美术品种。及至今日,常州象牙浅刻更是突破了纯粹的“线画”传统,结合中国传统书画艺术的表现形式,创新浅刻刀法,形成了独特的艺术特征。经过历代牙雕匠人们的不断传承和发展,到上世纪中叶,常州象牙浅刻成为了除北京立雕、广州镂雕之外的主要流派之一。

与牙雕中典型的立雕、镂雕相比,象牙浅刻突出的特点之一就在“浅”字之上。以猛犸象牙为例,象牙浅刻的制作步骤简单概括可以分为:开料、描图、雕刻、上色、封蜡等。

第一步的开料,就与一般的牙雕制作工艺大为不同。象牙浅刻中所谓的开料,就是先去除牙料的表皮,然后对其进行抛光,再切割成相应的形状。若牙上有缺口、腐烂等瑕疵或者牙型不正等情况,一般会截留下完好的部分,进行“开片”或切割成比例合适的笔筒状。所谓开片是指将牙材制作成尺寸不同、形状规整的薄片,称为“牙片”;而品相良好的牙材则基本会保留其完整的原始状态。然后就可以根据牙片或象牙筒等的尺寸、形状进行整体构思和布局;也可以根据已设计好的图案选择合适的牙片、象牙筒或完整的象牙作为雕刻材料。第二步,在已经处理过的牙材表面用铅笔和毛笔进行图案绘制。图案题材以山水、人物居多,花鸟一般相对较少。第三步,使用金属勾刀、平刀等雕刻工具,在牙材表面进行毫米深浅的阴线雕刻。这一步最是耗费时间和精力。雕刻完成后,根据作品需要以墨或水彩着色。最后,为保护画面上的颜色,并防止象牙浅刻作品因时间而褪色,在上色完成之后,需要用少量稀释木剂清漆(俗称蜡克)轻轻在作品表面涂上一层。

象牙浅刻作品基本都会配以红木、黄花梨、大叶檀或小叶檀等木材制作而成的底座或者框架,框架上多刻有各式简单古朴的图案,题材以含有吉祥寓意的花草为主。象牙浅刻作品一般型制较小,配上框架既能作为支撑,又能使作品整体比例更为协调,也更具观赏性。

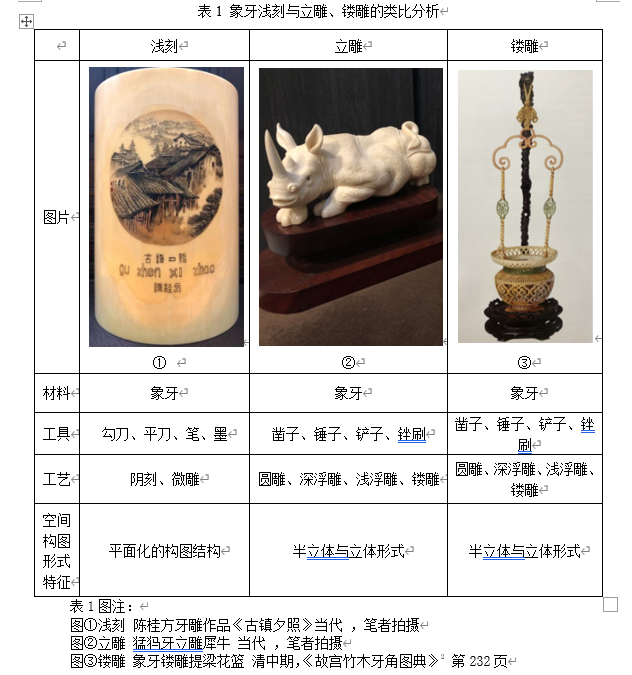

由以上表1的分析可以看到,这三种牙雕艺术运用的材料都是以象牙为主要载体,使用不同的雕刻工具进行不同的工艺加工,其造型、空间、色彩等具有各自的独特的表现形式美。象牙浅刻艺术是在牙材表面进行阴线雕刻后用墨或水彩着色,如同以刀代笔绘制中国画,具有中国画的韵味。而立雕作品讲究利用象牙自身的形态,多采用圆雕和浮雕技法进行雕刻,风格典雅。镂雕作品则更重视高难度的雕刻技巧,推崇技艺的展示。无论是哪种雕刻工艺,其设计与制作都倾注了创作者的心血与智慧,作品中蕴含了他们的审美与情感。