本作《夜诗》戒指,隶属【幻寂·星空】系列,整体设计立足于对艺术、文学、历史、人文、宇宙的大思考,与以梵高画作《星月夜》为灵感所作的《如狂》同设计角度——用绘画艺术的表现手法、哲学的深刻思考来呈现宋徽宗时期注重留白和心象蕴涵的特征:以明净水面、强韧山谷为画面的幽静之态强调出“倒映”的概念,着重于表现虚与实、极少与极多之间的互生与隐喻。

▲《夜诗》戒指(图3)

以传统银工表达全新设计的重点,在于基于新设计思路下的、对传统银工技法的重新思考。首先要做的,是抛弃掉传统饰品的工艺呈现理念,转而利用金属的性质与传统银工的工艺原理,重新构建起符合新思路的实现的方式、途径和语言,以便准确做出工艺表达。

就《夜诗》戒指而言,因为设计要求极简、留白,所以需要施展工艺的时候必须做到最大的意境呈现,即要找到山水、夜空、禅意之间的精神连结。具体来说,即将表达明净、空旷、动感的水面做出波动和水光态;将表达古朴、苍劲、力感的山峰做出自然的肌理变化,

要达到上述效果,需要用到的两个核心传统银工工艺是錾刻和融塑——此处需要再次略强调下不用雕蜡工艺的理由:

出于呈现设计的思考,选择何种工艺完全取决于呈现效果,雕蜡的本质是翻模,适合于更加倾向于具体造型本身的设计,而这一作《夜诗》所强调的恰恰是自然感和流动性,其呈现效果需要基于一种更加生动、富于变化、可随时调整的技法,由此,錾刻和融塑的工艺显然更加适用。

《说文解字》载:“錾,小凿也。刻,镂也”——錾刻工艺起源于夏,距今有三年多年的历史,所谓“先凿后镂”,是一种利用金、银、铜等金属材料的延展性在金属表面进行造作的工艺。传统的錾刻主要分为平面的片活和立体的圆活,片活是指在平面上进行作业,圆活则指在弧面上进行作业。

錾刻工艺复杂而博大精深,需要根据雕刻的纹饰、不同的器型而制作出不同的形状的錾头或錾刀。很多錾子都是匠人自制的,简述其法如下:将钢料过火后先锤打成长约10厘米、中间粗两头细的枣核形坯子,之后将其前端锤打、错磨出所需要的形状,再经焠火处理,并在油石上反复打磨、调试,使之合用。最常用的錾子有大小不等的勾錾、直口錾、双线錾、发丝錾、半圆錾、方踩錾、半圆踩錾、鱼鳞錾、鱼眼錾、豆粒錾、沙地錾、尖錾、脱錾、抢錾等十多种。

錾刻工艺的核心是 “錾活”,錾活五花八门,有按照所绘花纹走錾阴刻,也有用冲凸和踏凹压平法进行浮雕的工艺;镂空也是錾刻技法中的一个门类,需将设计中不需要的部分錾断,形成透空的纹样,即镂空或透雕。

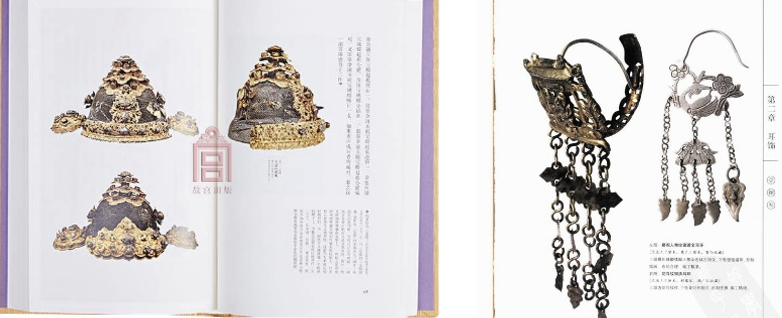

就首饰而言,錾刻工艺可谓一门被普遍应用的技法。笼统地说,古人对首饰上的纹饰大体有两点基础要求:即细腻象形的刻画与对吉祥寓意的表达,其风貌可以在扬之水教授的《古代金银首饰》和杭海的《妆匣遗珍》两本书中所载录的明清老首饰图像中大致见得。

▲《古代金银首饰》和《妆匣遗珍》中所记载的古代金银首饰(图1、2)

本作《夜诗》戒指,既然取宋代诗画之艺,故在内在精神上也承继了有宋一定的文人文化“雅”审美,不以刻画具体形象和表达吉祥寓意为目的,取而代之的是将无形的灵寓哲思蕴含在极丰富的至简当中——此时,传统錾刻工艺则成为当下设计的实现途径,也可称之为“具有当代意义的錾刻工艺”。

首先,是水面的錾刻。难度在于不仅要錾刻出水纹的纹理,更要呈现出水的生动流态。它必须是具有流动性的,当你看向它,要如看到真实的水面一样,不仅要有“水”的自然纹理,更要看到水的自然性质。甚至当有光线折射是,要看到粼粼波光。

▲《夜诗》戒指的水面呈现(图4)

这首先需要深厚的绘画功力,将流动的水脉画在银片上,包括其流向、流态都要注意仿生,接着,要选择一种有圆润的角度的錾刀进行“圆錾”、走刻出水脉,接着反复打磨,要兼顾錾刻的深浅、曲线、趋向和镜面的打磨显现,令錾刻和打磨反复交错作业,直到呈现出“水”的内在生命力。

难度在于两点:

一方面,以有形呈现无形,水面的纹理——这是看得见却摸不着的视觉画面,但必须将其呈现在金属表面;

另一方面,以“硬”表现“软”,金属、錾刀、凿刻……无论从动态还是静物态上看,其属性皆是“硬”的,属于“力”的范畴;而水、流态、波光,是“软”性的,属于“柔”的范畴。

水面錾刻的重点,非錾刻工艺传承千年的习惯,即强调繁复性和呈现具象性等相关性质。更多的,是以錾刀为笔,刻画出内在的、意境中的灵性和动感来。此所以有形刻画无形。

其次,是山的造作,与水面的呈现一样,不仅要做出山的生态,更要重其气质: 即在山形仿生、精准的前提下,呈现出古人诗画中“山”的文化意义,如苍劲、傲然、永恒、悠然等。

▲《夜诗》戒指的山态呈现(图5)

同样出于塑形自然性的考虑,水中山也依旧不采用一般塑型作业中所常用的雕蜡,其原因首先是因为山体实物比较细小,蜡反而容易断裂,更重要的原因还是在于融塑的方式可以造成更加生动的实物呈现效果——尤其考虑到与錾刻效果的结合。

所谓融塑,是抓住金属在融点下的液态临界态来呈现自然圆融状态的技法,具体做法是用火融金、银、铜之类的金属,当金属到达融点开始融化的瞬间止火,金属表面会呈现出宛如天然的流动态,它的难度在于火候的把控,以及整体成型效果的均匀,效果标准在于:痕迹自然而不失工整。

然后,再在这种呈现出自然态的金属表面上做细腻繁复的随型錾刻。

錾刻时会借鉴古人国画中对山的“皴法”的笔触和方向的把握,使山体呈现出更加自然的肌理,形成“虽出自人工却宛若天成”的艺术效果。

在仿生之外,更强调突出一种文人式的精神在其中,这是更深一层的寓意,透过传承千年的錾刻技艺表现出来则显得更加富有筋骨。从而,将“山”的坚硬、强悍与“水”的灵动柔和形成映衬和对仗。

▲《夜诗》戒指 力与柔的对仗呈现(图6)

综上所述,经由这一作《夜诗》,可大致呈现出一种当代审美与传统工艺的对望——以冲突为融合、相互借韵、共撑筋骨。将流传至今的传统工艺自然、无碍地融入到全新的设计视角和美学主义中,借古韵、寓新生,形成更隽永、更富有哲思的作品呈现。

作者:冷文丹