关键词:绘画 苏绣工艺 重要性

一、绘画在苏绣绣稿中的体现

绣稿也称之为画稿,是刺绣绣制时必需的参照样本,欣赏类苏绣在晚清前均以国画为本,与画坛风尚一脉相承。明代,吴门画派驰誉艺坛,其中就以人文画家参与刺绣欣赏品的创作或评估,使以绘画为蓝本的苏绣欣赏品得以进一步发展繁荣;清末,沈寿受西方文艺影响,始创人像绣,稿本扩展到素描、油画、摄影。可以说由苏绣画稿引领着苏绣一路发展。因此,绣稿在整个苏绣工艺中显得尤为重要。绣稿设计质量的好坏直接影响到绣品最终的视觉效果和艺术价值甚至是苏绣的发展,而以绘画为基础的绣稿主要体现在选稿、专稿设计、私人定制、刺绣文物修复几个方面。

1、选稿

选稿,顾名思义是在现有稿子的基础上选出适合做刺绣的作品作为刺绣画稿。至宋代兴起以绘画为蓝本的苏绣观赏品发展至今,整个苏绣传统手工艺行业几乎都是选用名家作品作为刺绣画稿,对于一个文化层次相对不高,一直以来相对封闭的以小作坊式和家庭式为主的从事传统手工艺的绣娘来讲,选择名家作品来绣制无疑是最好的选择。然而并不是所有名家作品都可以作为苏绣画稿,选择适合表现苏绣针法技艺的名家作品作为画稿就需要选稿人有一定的绘画欣赏能力和理解能力同时又必须熟悉刺绣针法。选了对的作品,绣娘绣制起来就能轻松表现画面的笔墨情趣,最终能达到画绣结合的完美体现。例如:曹克家的猫,皮毛蓬松而柔顺,双眼炯炯有神,陈之佛的仙鹤、孔雀都是特别适合刺绣针法表现的,最为经典的宋人花鸟画也理所当然的成了苏绣常做的经典画稿,中国传统的泼墨为近代画家掌握运用,墨色的浓淡任其渗化,生宣纸的固有特性得以充分发挥,水墨淋漓的艺术效果使画者情感也尤为酣畅。不过这样的绘画却不太适应刺绣,既不利于刻意摹仿,花费功夫也大,针痕难藏,难显苏绣特色。总之,所选画稿必须在懂画的基础上选出适合并充分发挥刺绣工艺的特长的作品,无论是选稿还设设计稿都要以此为出发点。

2、刺绣专稿设计

由于可选画稿的局限性造成了整个苏绣市场上苏绣作品千篇一律的现象,同时,随着人们版权意识的加强,可选择的名家作品也是受到了局限,不得不逼着一部分发展较好的有实力的刺绣从事者开始寻找与画家合作的机会或成立专门的刺绣画稿设计部门,专门绘制适合刺绣的各种题材画稿。着名画家吴冠中和袁运甫就是近代最先和苏绣艺术合作的艺术家。无论是与刺绣艺术合作的画家还是专门设计绣稿的设计人员,所作画稿不仅要从绘画角度来思考在构图布局、造型纹样、色彩搭配等方面达到画面各要素间的平衡,给人以美的享受,同时还要兼顾刺绣针法表现和绣制所需时间。书画可以乘兴挥洒而刺绣却是千针万线积丝而成,并非短期能完工,所画绣稿必须简洁突出主题,在此基础上还要迎合市场需求以及兼顾后期社会影响。这就要求刺绣画稿设计人员必须有着扎实的绘画功底和理论知识,对绘画艺术和刺绣艺术有着较高的欣赏能力和鉴赏能里。

以影响最大的苏州刺绣研究所为例,60年代初成立创作设计部门,全部的设计人员均为专业美术院校毕业的美术专业人员或社会画家。苏绣设计师徐绍青(1919—1995)先生师从近代着名画家吴湖帆先生学习国画和古画鉴定擅长山水画,兼工花鸟、人物,功底深厚,对书画、文物、工艺美术有丰富的鉴赏知识。随着工作的的深入和画艺的完善他看到宋、明以来中国绣苑独树一帜的苏绣函待恢复、发展,需要有绘画素养的高手予以指导,毅然决定服从组织安排,担任苏州市工艺美术研究室副主任,致力苏绣,缂丝艺术精品的创作设计工作。徐绍青使绘画与刺绣珠联璧合,交相辉映。他既熟练中国画的“意境”和“笔墨、神韵”,又努力探索刺绣图案特点、针法运用、色彩搭配等独特艺术语言,从而设计出既继承了苏绣精、细、雅、洁的传统风格又具有时代气息的苏绣新作100余幅。第一次真真正正完完全全的为刺绣而绘画为刺绣而设计,开启了刺绣设计的一个新启程为苏绣艺术发展起到了承上启下的重要作用。周爱珍(1934-)是专业从事苏绣设计的第一位新中国培养的大学生,她1956年毕业于南京艺术学院,擅长油画,1963年到苏州刺绣研究所工作,她选择金鱼为创稿内容,在绘制金鱼尾巴过程中尽可能吸收国画工笔渲染之法减弱油画笔触趣味将刺绣丝理运转的特点发挥到极致,她创作的“金鱼”已成为苏绣的着名传统绣品代表。还有设计部的游伟刚、张民勤、王开萍等大师级设计师再到年轻画家沈家慧、张迎春、吴越晨等等均是苏州工艺美校专科毕业后从事的刺绣创作工作,正是这一批批的刺绣设计人员的不断的努力使得苏州刺绣研究所在六七十年代成为了苏绣行业的标杆以及苏绣对外的明信片,时至今日影响还在。近年来也正是绘画设计对于苏绣的推动性的显着效果,整个苏绣行业也开始重视绘画设计,重视起绘画对于刺绣的重要性。苏州镇湖(约500余家绣庄)也开始培养自己的绘画设计团队,最为突出的便是姚建萍刺绣有限公司,不仅拥有了自己的绘画设计团队,而且整个设计团队成员皆是八大美院毕业的有着无比扎实的美术功底的优秀艺术生,也正是有着这样的专业的设计团队姚建萍所带领的整个刺绣团队开始走出中国走向世界,渐渐的以更具现代气息的设计潮流开始引领整个苏绣市场甚至是整个刺绣行业。

3、私人定制

随着人们的生活方式、审美趣味的提升以及文化消费的不断升级,私人定制已渐渐的成为了时代的主流,刺绣行业亦是如此,消费者对苏绣作品的需求中添加了越来越多的个人色彩,想要达到顾客需求首先要绘制出顾客所需的苏绣产品样稿。顾客有明确的目的性,知道自己需要什么但是却不知道怎样构图怎样表现,这时最能体现绘画对于苏绣的重要性,也是对刺绣设计人员基本功的一种考验。只有设计出了顾客需要的达到顾客满意的效果后才能在此基础上进行刺绣制作。例如2009年苏绣刺绣研究所应我国驻美国大使馆的要求定制巨幅苏绣作品《丝竹吟碧林生翠》(图1-1),并且发来电脑设计稿供参考,看完电子稿后刺绣设计人员发现若单纯的将客户提供的稿件放大到所需尺寸(作品尺寸为670cm*380cm)仅仅一片竹叶就长达74cm,竹叶竹竿的细节更是经不起推敲,苏绣的精、细、柔、美特点更无从表现,更重要的是单纯的放大尺寸并不能达到大使馆要求的展现出整幅作品的宏伟气势和竹林茂密、强烈层次感视觉冲击力的效果。最终设计师和顾客多次沟通后,设计师采用工笔画的技巧,勾勒出竹林近处每片竹叶的前后层次和质感;采用水彩画的技巧,烘染出竹林的远景部分,刻画出空灵、悠远的意境,整幅作品构图严谨工整满足顾客需求的同时兼顾了苏绣技艺的表现,最终苏绣作品完成后受到了中国驻美国大使馆的好评,并将作品永久收藏。

除了一些苏绣的欣赏品的定制外还有一些生活日用品的定制比如旗袍刺绣定制和新娘嫁衣刺绣定制以及床上用品刺绣定制(图1-2)等等,苏绣的私人定制更多意义上的是对绘画设计的私人定制,可以说没有设计人员的扎实的绘画基础,就没有刺绣定制之说。

4、刺绣文物修复设计

刺绣文物的修复工作一直以来都是最高难度的绣稿设计工作,而非单纯的刺绣技艺的再现。刺绣文物的破损、缺失,考验的不仅仅是刺绣设计人员对于整幅刺绣文物图案完整性的还原更是对刺绣文物年代艺术风格的还原,而刺绣文物多以生活服饰用品为主,这些刺绣内容又多以传统花鸟、传统图案形式出现。这对刺绣设计者而言不仅要有全面的历史知识更要有过硬的绘画技术、扎实的的绘画理论知识和传统图案专业知识。比如,2008年故宫博物院委托顾文霞大师工作室修复一批故宫清代珍贵绣品文物(图1-3),需要修复的绣品有炕垫、迎手、

靠垫等共计十二套。此次的修复工作不是单纯的“以旧翻新”,由于家具尺寸的变动原有绣品无法嵌入现有家具中,故宫方面要求将原来绣品图案元素重新组合并加入新的设计理念,以一种新的面貌还原出清代鼎盛时期的苏绣神韵。故宫方面发来的都是一百多年前的清代绣样几乎全是残缺不全的绣品,设计者通过翻阅大量的清代皇家用品设计方案,再凭着高超的绘画技艺最终完整的设计出了所有的修复文件,刺绣大师们在设计稿的基础上完美的演绎出了清代鼎盛时期的皇室日用刺绣品的皇室“味道”。修复后的这些绣品分别陈列在乾隆花园内倦勤斋和文渊阁等处,刺绣设计者得到了故宫专家组的高度赞扬并授予了设计者故宫博物院的收藏证书,这也是对刺绣设计最高的肯定。

二、绘画在勾稿中的运用

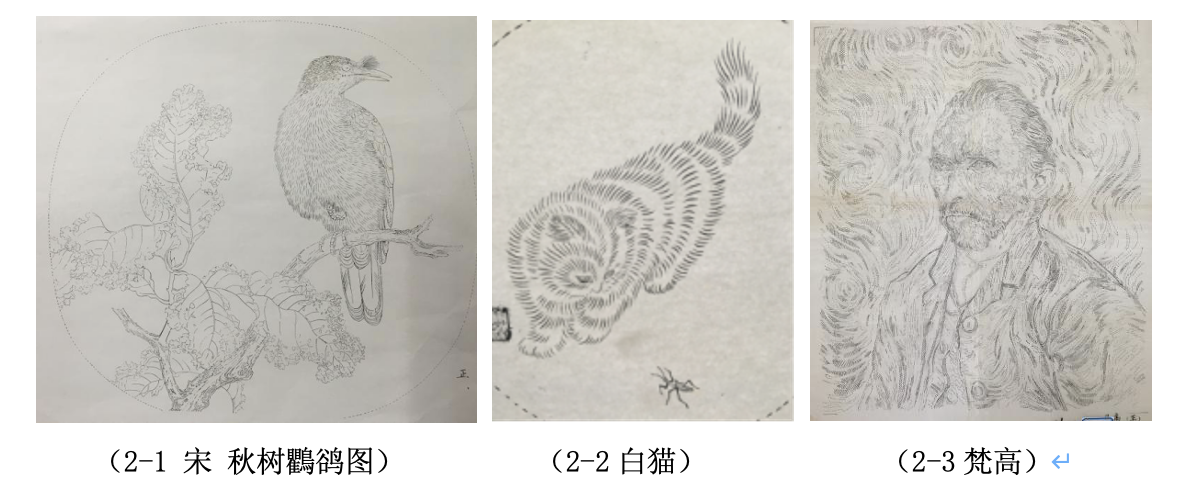

勾稿作为苏绣工艺流程的第二步也是极为重要的一个环节,勾稿是把需做刺绣的画稿勾成白描稿,以助绣娘定型;再在白描稿上分出明暗面,框出色彩块面以及各种绘画所表现的笔触和虚实变化方便绣娘快速寻找位置准确用色;还必须在白描稿上画出花卉中花、叶的丝理走向以便绣娘行针运笔(图2-1),动物类的画稿还要勾出动物毛发的丝理,这样做出来的刺绣才会符合动植物的生长规律也才能表现的更加生动(图2-2)。人物的勾稿特别是摄影人物的面部勾制更要

根据人物的面部肌肉纹理走向来勾,复杂程度也是最难的。而人物画的勾制在注意笔触和色彩变化的同时又要兼顾人体结构(图2-3)。由此可见没有扎实的绘画基础很难勾出合格的刺绣勾稿。而一幅勾稿的好坏直接关系到一幅刺绣作品与画稿还原度,一旦勾稿质量不到位首先反映出来的便是变形,无论后期刺绣针法技艺表现得如何出色还是一幅失败的作品。其次勾稿不到位绣娘绣娘无从下针,找不到相对应的点、线、面,一幅刺绣作品都是由千针万线交织而成,绣制本来就漫长想要做的好还要花大精力去寻找没有勾制清楚的块面,这就无形中增加了绣制时间从而直接影响到了这幅刺绣产品的经济效益。由此可见绘画对于勾稿对于刺绣的重要性。

三、绘画在勾绷中的体现

当一幅画稿勾稿完成后便会将勾稿用丝线订在或压于刺绣绷面下方,再由设计人员用毛笔(部分也可用铅笔)勾于绷面之上,勾制过程中要求勾绷者线条尽量要细而且要均匀,注意用色的浓淡,勾制的线条一旦过粗、不匀,绣制时为了能用丝线盖住毛笔的墨线也必须要多做出来很多,不仅最终效果会和画稿有出入而且会多出好多工时。勾绷时在画面该虚和淡的地方没有用淡色虚点勾制,绣娘就无法用稀薄的丝线盖住勾线若用丝线盖住勾线就达不到画面虚实变化的效果。所以看似简单的一步勾绷体现的却是绘画的用笔功底以及对画面意境的解读。

现在随着打印技术的发展,部分刺绣企业或作坊为了节省成本选择直接将画稿打印在刺绣面料上面,既省去了勾稿人员的勾稿勾绷时间和成本又节省了绣制时间,实现了利益最大化,绣娘在打印好的底料上绣出来的作品,针法会模糊不清,针脚也会不清晰,即使当时看上去效果不错,但随着时间变化受紫外线的照射后,打印的颜色会慢慢变淡甚至消失,这时再看刺绣针脚就会又稀又乱完全没有了苏绣应该有的“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”的特点。因此一幅富有艺术的绣品应该是尽善尽美的,每个环节都要严格把关,不能走捷径。

四、绘画对于刺绣技艺人员的作用

一幅好的刺绣作品离不开好的刺绣技术。有好的画稿没有好的刺绣技艺做出的刺绣产品依然是不成功的。既然说刺绣是在绘画基础上的再创作那么这就要求绣制者首先要能读得懂画稿,懂得基础的画理知识。清末杰出的苏绣艺术家沈寿之所以能一举成名,是与其丈夫浙江举人余觉分不开的。余觉能诗善画“以笔代针”为沈寿设计绘制绣稿并为其讲解画理知识才使得沈寿取得如此成就。上个世纪30年代素有“针神”之称的杨守玉自幼学艺后又与表兄刘海粟一起学习绘画,集画绣与一身,她认为“善刺绣者必善绘画,否则就不能造刺绣极峰,知画者刺的形就容易穷其神,绣的色就容易尽其变”她主张学习刺绣者必须学画,并身体力行她借鉴西画的笔触利用透视原理发明纵横交错的乱针绣,增强了苏绣的艺术表现力。刺绣大师黄春娅毕业于南京艺术学院油画专业原本是苏州刺绣研究所的一名刺绣设计人员后去做刺绣,取得了了不起的成就。苏州镇湖“刺绣皇后”姚建萍在取得不凡成绩后又去中央美院深造学习油画。2006年苏州镇湖街道与苏州工艺美术学院联办了5年制大专班,在镇湖当地招收有一定刺绣基础的初中以上文化水平的学生到工艺美校学习培养一批不仅具备了扎实的美术功底和刺绣技艺,还有能力根据苏绣的技术特点进行题材原创和艺术发挥的新型刺绣人才。其后"清华美院·姚建萍中国刺绣教学实践基地"也已经建立,该基地为清华大学美术学院开办的"全国艺术理论与工艺美术创作高级研修班"项目之一,将借助清华美院的学术平台和苏绣大师、国家级非物质文化遗产传承人姚建萍的实践平台,着力培养"能绣、懂画"、"能画、懂绣"的新一代复合型刺绣人才。在镇湖还有“苏州大学实践基地”也有专门的刺绣培训班,培训班涵盖了对于绘画理论知识的系统学习。

越来越多的个人和企业也都认识到绘画对于刺绣人员的促进作用,也越来越重视起刺绣人员的绘画知识的学习培训,只有让刺绣技艺人员了解了画理知识提高了绘画水平和文化修养才能将绘画与苏绣完美的结合创作出更好的作品。

五、绘画在刺绣作品后期的服务

刺绣在绣制过程中花卉类的作品花心部分(图5-1)还有人物的五官和服饰

上的花纹图案多数是要在做好整个底的基础上再拿着画稿用毛笔沾着相应的颜料对临上去,然后在这个绘画的基础上再进行最后的刺绣加工。这个难度可想而知,特别是人物的五官开像,没有扎实的人物绘画功底根本完成不了此道工序。此外最后还要考虑公司印章和绣制者的印章的位置、大小、多少,既要符合章法,又要灵活运用不失情趣。

六、结语

以上便是从选稿到最后刺绣成品的整个工序流程,每一道工序都离不开绘画,绘画贯穿了刺绣工艺的始终是刺绣不可分割的一部分,也正是绘画在苏绣艺术中的重要性和不可替代性使得绘画受到越来越多人的重视。然而时代在不断的进步,艺术也需要与时俱进,作为年轻一代的我们是来为这门传统手工艺术注入新鲜血液的,我们在继承的同时更需要创新和思考。时至今日绘画对于苏绣的推动作用依然没变,当代绘画艺术中出现了多种创作手法和形式,带有强烈的现代感,怎样将现代绘画艺术融入到苏绣中打破一直以来的单一传统形式,将实用性和装饰性完美融合创造出符合现代审美观点的带有强烈地域特色的苏绣艺术,将成为我们新一代艺人的新的起点和责任。

【参考文献】

[1]蒲伟芳,苏绣与绘画艺术,姑苏工艺美术,2011,48(43)

[2]李明,沈建东,苏绣,符号江苏,2013,1(138)

[3]朱培初,绘画结合相得益彰,姑苏工艺美术 2000,1(4)

[4]朱龙泉,论苏州刺绣原创设计,姑苏工艺美术 2013, 50(28)

[5]王开萍,谈现代苏绣画稿的设计,姑苏工艺美术 2013 ,50(45)

[6]王开萍,故宫清代绣品文物的修复,姑苏工艺美术,2012,49(28)

作者简介:赵晶,苏州刺绣研究所。