一、绘画对刺绣的影响及作用

刺绣是中国传统手工艺之一,据记载至少有四千多年的历史。刺绣的诞生原是用来对服饰以及生活日用品加以装饰的一种手段,直到明代中期吴门画派的出现,以明四家最为代表的文人通过直接或间接参与刺绣的设计制作,无论是样式还是内容还是色彩均受文人的影响,不仅仅大大地丰富了刺绣的审美内涵,更重要的是总体上提升了刺绣文化品质和档次,将刺绣水平推向了历史新高点。刺绣也因此不仅仅是生活用品中的小点缀,而是从日用品慢慢的向艺术品演变。而苏州的刺绣更是从此走在了同行的前面,形成了家喻户晓的“苏绣”品牌,定格了苏绣精、细、雅、洁的鲜明的艺术特点,同时更是奠定了苏绣引领了全国刺绣发展潮流的基础。直至现在,国画依然是刺绣作品首选的绣稿蓝本,由此可见传统国画思想和绘画方式对刺绣影响之深。

中国传统绘画最擅长以画面布局和意境为手段来传达绘画者的精神世界。西洋画更注重的是色彩和明暗关系,而当代绘画是将两者相结合,更多的是将一种理想化的奇异浪漫思想布局于合理章法之中,思想体现的更纯粹,色彩表现的更强烈,冲击力更强。装饰效果也更好。苏绣与当代绘画融合产生强力的共鸣利用苏绣丝线的光泽度给我们展现出更加绚丽的视觉盛宴。

二、绘画在刺绣中的具体应用

1.绣稿

绣稿也是刺绣所参照的蓝本和样稿。一直以来都是以名家字画为蓝本进行绣制,随着版权意思的加强绣稿的原创也是越发盛行。一幅好的绣稿自然离不开好的画师,于是各大绣庄开始与美术院校或社会画家合作,还有的邀请或招聘美术院校毕业生、有美术功底的专业人员成立专门的刺绣设计部门,也正是如此导致了刺绣市场开始出现两极分化的趋势,以注重设计和原创的成为了市场主导,领导着刺绣一路前行。而一成不变的那部分慢慢的变成了代加工点,失去了活力与竞争力。由此也更好的证实了刺绣工作者走画与绣结合之路,无疑是最好的途径。

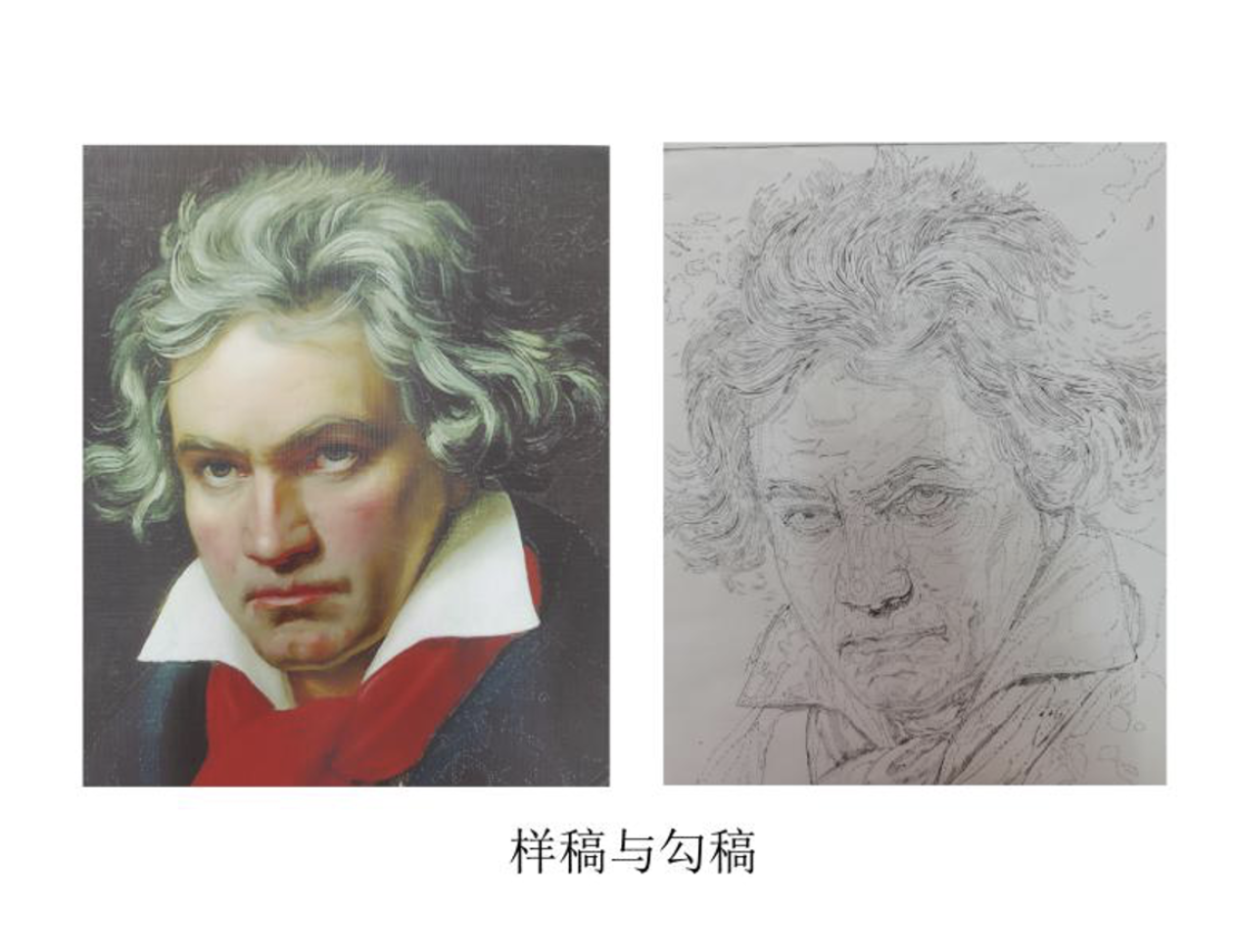

2.勾稿

无论是绘画作品还是摄影稿,一旦选用为刺绣蓝本,首先做的也是最重要的一步便是用绘画功底与技法提取画面线条轮廓,也是俗称的“勾稿”,只有勾稿线条准确到位,刺绣才能在其基础上还原稿本的“形”,再利用刺绣的丝线与技艺再创造以达到神形兼备甚至超越样稿。

高质量的勾稿便是奠定一幅好刺绣作品的基础。无论是花鸟画、动物画亦或者人物画除了绘画本身的技法外都离不开事物自身生长的规律,而勾稿恰恰是在事物本身生长规律的基础上来处理画面明暗关系以及色彩变化,最终以线条的方式呈现出来,刺绣人员再根据勾稿来处理丝线的走向与变化。因此这项工作需要有着深厚的美术功底的人来完成,一旦勾稿处理不当将不能正确引导刺绣针法的走势与表现,最终刺绣将不能正确的表现作品的形更不可能表现出内在的思想。

勾稿的重要性在人物画像中体现的最为明显。提取画面人物轮廓细节变成了关键。胖一点,瘦一点,眼睛大一点,小一点都直接影响到最终效果,最基本的形不在就无法继续下面的绣制工作了,即使勉强去绣制,最终出来的成品也将相差甚远,更达不到刺绣最基础的还原样稿的要求,也就失去了这副作品本身的意义和绣制的初衷。由此我们不难看出绘画在刺绣造型上的决定性作用。

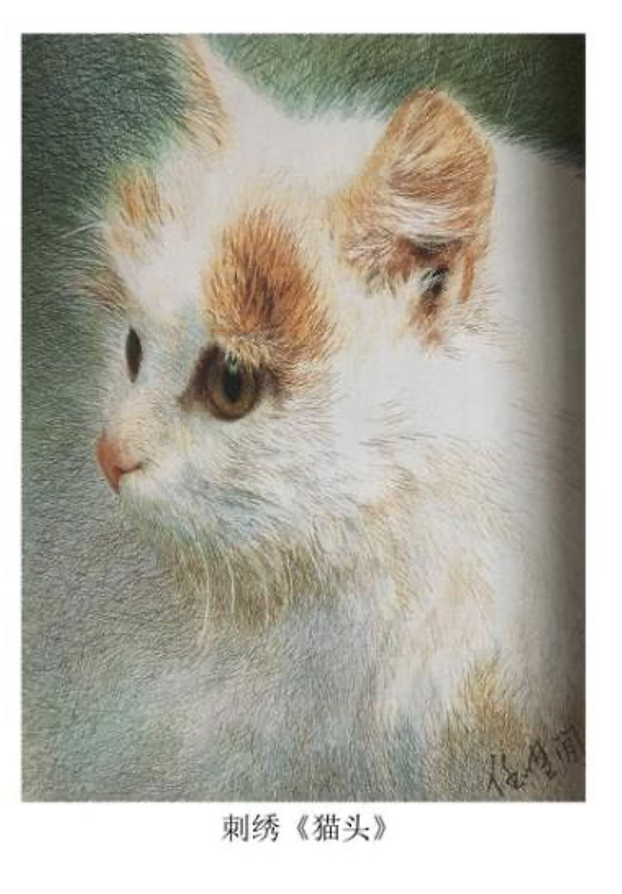

2.绣制

刺绣的绣制是在勾稿的基础上对照样稿颜色进行绣制的。刺绣不论是采用哪种针法,他们的基本原理都是不变的,那便是素描的原理。刺绣之所以能够“像”,就是根据素描的原理而运针走线的,这样才能达到逼真的效果。其中虚实绣表现的最为淋漓尽致。它把不同疏密、粗细、浓淡的线条,依据受光与背光的层次依次表达出来,这样绣制的物体就比较容易地表达出虚实效果,恰当地处理物体与背景的关系,再根据体与面的转折和动物肌肉组织结构,植物生长规律,用线条的曲、直、横、斜,和线条的长、短、疏、密绣制这样既能表现出立体感又能表达到神态逼真的效果来。而以立体块面来表现人物肌肉的人物肖像画就必须掌握素描中的“三大面、五调子”,真正的实现了以针代笔的艺术再创造。

在画面颜色处理上,刺绣丝线颜色有上千种之多,丝线除了根据样稿色调不停变换外,还要把握自然界光与色的变化以及丝线本身的光泽。丝线间的穿插衔接表现出色彩的转折变化亦是绘画色彩转折的处理方法。两色之间采用接针有浅到深根据绘画的晕染效果进行衔接穿插,色彩才能衔接自然,效果也才自然生动。刺绣鸟的羽翼和兽的毛皮,针法根据肌肉的变化和素描手段用色彩转折表现出立体效果,再加之丝线有折光的效果,在任何光线下看上去,都是栩栩如生。

结语

绘画和刺绣密不可分,刺绣离不开绘画基础,绘画对刺绣有着促进作用。绘画将贯穿刺绣的始终,是刺绣艺术再创作的生命线。有史以来,所有的刺绣大家均是具备绘画理论基础并具有一定的绘画功底之人,只有以画理与绣理相结合,对样稿精神再解读后利用刺绣独有的表现手法才能绣制出同于样稿或高于样稿的刺绣作品,所呈现出来的作品也才具有灵魂。

作者:赵晶