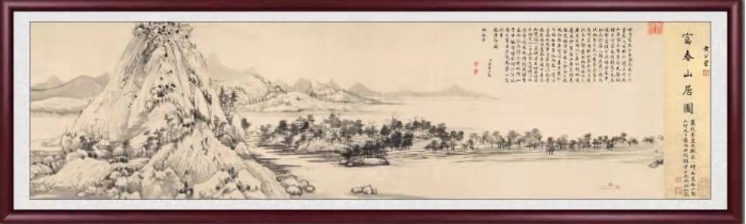

《富春山居图》是我国古代传统山水画的集大成者,这幅作品在元代文人中,是一幅从真山真水中提炼概括出来的杰作,画被推为黄公望的“第一神品”,国人无人不知无人不晓,也是寄情山水、天人合一的完美表达。使用刺绣技法对这幅名画进行再创作,在历史名画中加入中国古典手工艺——刺绣的创意表达,用创新的表达方式演绎古典名作,这也是新时代赋予我们现代手工艺人的历史使命。

在这副作品的构思过程中,重点是配色、绣制,关于配色、绣制的思考,分享如下。

二、配色

这幅绣品画面淡雅清新,绣制此作品的用线色彩柔和淡雅,这幅名画的配色不能简单理解为“像”,黄公望被称为中国山水画的一代宗师,他的山水画,堪称山水画的最高境界,他追求的是达到人与自然的和谐同一,天人合一,真正领略人生的真谛。从他传世的其他作品如《九峰雪霁图》、《丹崖玉树图》、《天池石壁图》、《溪山雨意图》来看,整体画面追求神采、气韵,不拘泥与形,而追求神采飞扬,将诗、书、画融为一体,这就要求刺绣家需要做到针法简练精到,配色深远苍茫,从而表现出来峰峦浑厚、气势雄秀。

最终完成的绣品《富春山居图》用色淡雅,山和水布置疏密得当,线色浓淡并用,极富于变化“凡数十峰,一封一状,数百树,一树一态,雄秀苍茫,变化极矣”。

整幅绣品配色简洁明快,虚实相生,“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”,平波沙渚,远山隐约,连绵起伏,群峰争奇,茫茫江水,天水一色,高峰突起,远岫渺茫。山间丛林茂密,点缀村舍,茅亭,水中则有渔舟垂钓。山和水布置疏密得当,层次分明,苍茫简远。

以山峰为例,《富春山居图》共有数十座山峰,极富状态,变化无穷。其山或浓或淡,都以精简的针脚勾皴,疏朗简秀,清爽潇洒。山和水都以干枯的线条绣出,无大笔的色,惟树叶着重绣制,显得山淡树浓。山石的勾、皴,用针顿挫转折,随意而似天成,功力深厚,洒脱而极富灵气,洋溢着平淡天真的神韵。

三、绣制

回到《春山富居图》绣品本身,整体观感清雅秀丽、淡泊悠远,绣制元素有层峦、叠翠、远山、近水,以及其他一些物品摆设,构图重心是逐渐隆起的险峰,山峦走势形成了整幅作品的视觉引导线。

主峰、山顶、山腰、山脚、丛林、林石、江水、天空,都从采用了不同的针法来表达不同的质感。绣品中,山水也有远近之分,如何在绣制过程中展示出远山近水的差异化特征,还要兼顾山高水远的苍茫意境,这就要求绣者对于针法、配丝要有独到的理解,最终通过采用不同颜色丝线的色彩深浅对比,以及不同直径丝线的粗细搭配,完美传达出远近对比,同时还具备原作中那种山高水远的的苍茫意境。

虽然整幅绣品气势磅礴,但仔细观察就会发现,绣作中其实藏有很多的“小心机”,比如丛林、山岩的刻画,都是远观觉得细致美好,近处观摩又觉得细节丰富。这其实是在绣制过程中才发现的问题。之前用普通粗细丝线,结果绣出来怎么看都有点粗糙笨重的感觉,仔细观摩原画后发现,在整体的山高水远、意境辽阔的意境之下,黄公望对于细节的描绘,其实是很精细的,使用的笔触也是很精致秀美的笔触,这种大处着眼、小处落笔、精细处见真章的能力,不愧是大师。

发现这个问题后,我们根据作品清晰雅致的笔画,及时做了调整,运用的丝线更加细,太粗的丝线根本无法体现出作品的线条美感来,只能用劈丝去解决这个问题。细丝带来的好处显而易见,细节出纤毫毕现,宏大处又绝整幅作品精致细腻。

在绣制过程中还发现,单一针法无法实现《富春山居图》的艺术表达,因为这幅作品的意境是宏大的,细节处又要求刻画入微,单一针法可能在绣小体量作品够用,这种内涵丰富、意义隽永的作品,只能是靠多种针法联合使用。

为了能让最终绣品既有原作大处着眼苍茫辽夐的气势,又有小处着手清丽雅致的灵动感,出了平绣之外,还运用了细小的乱针绣、虚实针绣、交叉针法。

最终呈现效果也让人惊喜,正是因为使用了好几种不同的针法去绣制,使得整幅作品的最终完成度极高,不仅完美还原出古画的风采,包括气势、氛围、细节等,同时也更加具有刺绣作品独特的文化气息,整体观感也更富有独特的审美情趣。

四、意义

“山川浑厚,草木华滋”一句是画评人用来总结评论黄公望大师艺术风格的常用语,《富春山居图》之所以能成为中国传统十大名画,不仅仅在于其对自然景观的客观描写,更在于作者依托于自然景观,将自身的情感和意境与绘画和自然做了一次融合,将其看成一个整体,表现出超越时空的独特情怀。作者曾在他的《写山水诀》中提到:“画不过意思而已,画法不过是寄意的工具,切勿忘了抒写胸臆”。对于此画,作者更看重的是将客观实景与主观心境相结合,将自然风光与自己对清单静怡的追求相结合,是自由地表达作者性格和个性的艺术创作,达到了真正的“物我相融的境界。”

现阶段,工艺美术行业不正是“山川浑厚,草木华滋”的最佳时机吗?刺绣技艺发展了这么多年,一直是中国工艺美术行业的标杆,无论是市场规模还是从业人数都是名列前茅,多年的技艺积淀、创新,事实上意境具备了“山川浑厚”的现实基础,在这个关口,我们从业人员更加应该实事求是、解放思想,用自己对刺绣的独特理解,创作出越来越多让人耳目一新的作品,这就是“草木华滋”。

【参考文献】

[1] 常熟市文联。黄公望研究文集。江苏美术出版社,1987

[2] 任德山。中国绘画。高等教育出版社,2009

[3] 冷昊;《黄公望与<富春山居图>》;2008

[4] 闫佳梅;《美术教育研究》;2013

[5] 徐利仙;《浅谈利用无锡地方文化资源的有效教学》;2012

[6] 张川;《刺绣行业区域文化研究报告》;2018

[7] 马应蓉;《元代古意山水画线、色造型艺术研究》;2002

[8] 王瑶;《古代中国人物画线描技法的探讨》;2008

作者:陈华芬