关键词:苏作核雕 风景园林

一、苏作核雕的传承历史

核雕是在果核上进行雕刻的一种手工艺,是我国传统工艺美术领域里的一枝奇葩,享有“鬼工”之称。

自古以来,苏州舟山一带能工巧匠辈出。最著名的有香山帮传统建筑营造,代表人物蒯祥为北京故宫的总设计师、缔造者。香山帮传统建筑营造技艺被列入世界非物质文化遗产名录。此外,还有各种雕刻艺术。据《香山小志》载:香山梓人,巧者居十之五六。又有雕工,专将竹根、竹节、黄杨、紫檀以及象牙、牛角、桃核、橄榄核,刻山水人物、花卉鸟兽等玩品,精巧有致,雅俗称赏。近代以来,以舟山橄榄核雕为代表的苏作核雕,在各种绘画、雕刻技艺的相互影响渗透中脱颖而出,充分彰显了“南工”核雕精细雅美的艺术特征,并且在当下成就了苏作核雕的一个创作高峰。

二、70年代风景园林题材的创作起源

毫无疑问,核雕风景园林题材不是近百年才出现的,在清代、民国核雕遗存中都能偶见一二。但核雕风景题材成体系、高度艺术化的出现,则始于上世纪七十年代。

1968年,核雕泰斗钟年福创办舟山工艺厂,一大批核雕高手如须吟笙、高平孙、郁叙生、沈兴泉等纷纷加盟入厂,一时间人才济济,佳作迭出。1973年,舟山核雕艺人进入吴县雕刻厂从艺。在这期间,核雕整体艺术水平得到空前的大幅度提升,成为整个核雕艺术史上的一个高峰。

七十年代的吴县雕刻厂是县办企业,生产、创作都是规范化管理,为争取订单、多创外汇,每年都要进行题材设计创新。当时就设有“三结合”小组:领导部门、设计部门、制作部门三结合。创作一件重要作品,先由领导部门确定题材,设计人员(朱耕原,南京艺术学院毕业,知名画家,师从大家张文俊)绘出画稿,泥塑高手(陈远义,浙江美院毕业,泥塑、彩绘大家)按图稿放样做出1:1泥塑造型,朱、陈反复推敲校对后,将泥塑交由核雕大师(钟年福、须吟笙)在橄榄核上进行施雕。这种“三结合”方式出来的作品,把每个参与者擅长的优点都集合起来,它既符合美学原理,又能在橄榄核上实际操作而达到理想的艺术效果。这样创作出来的作品,必是精品,艺术成就也达到高峰。

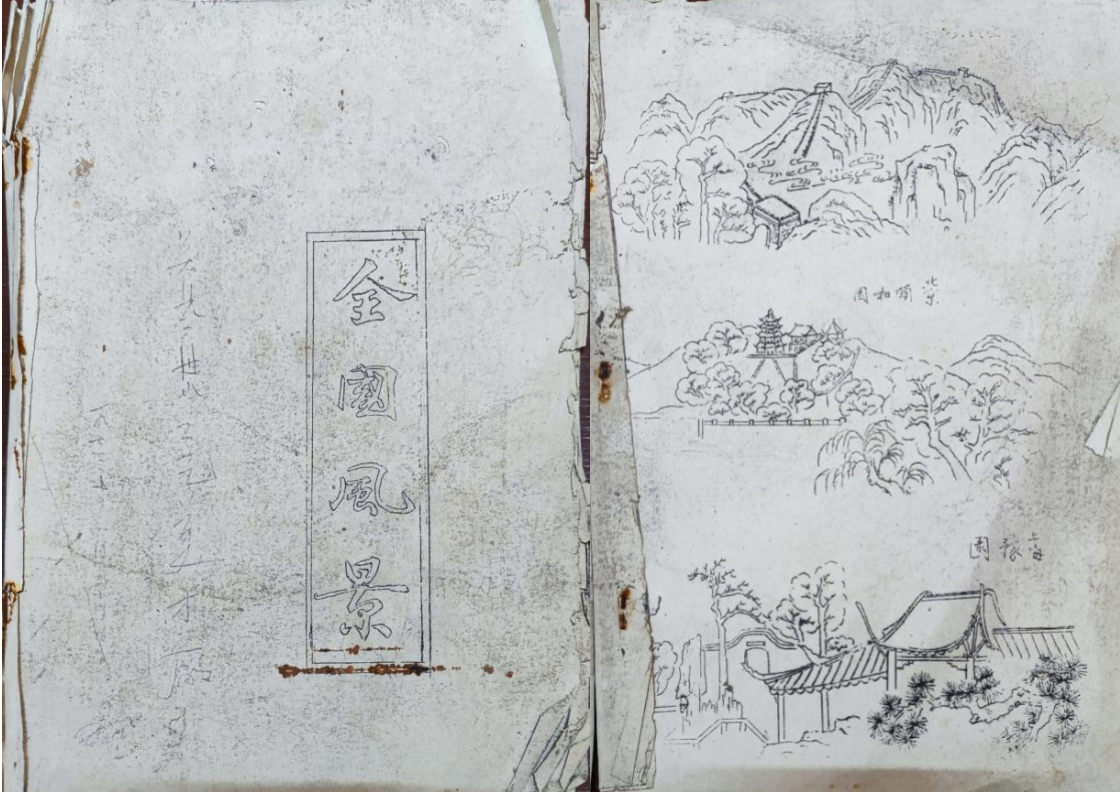

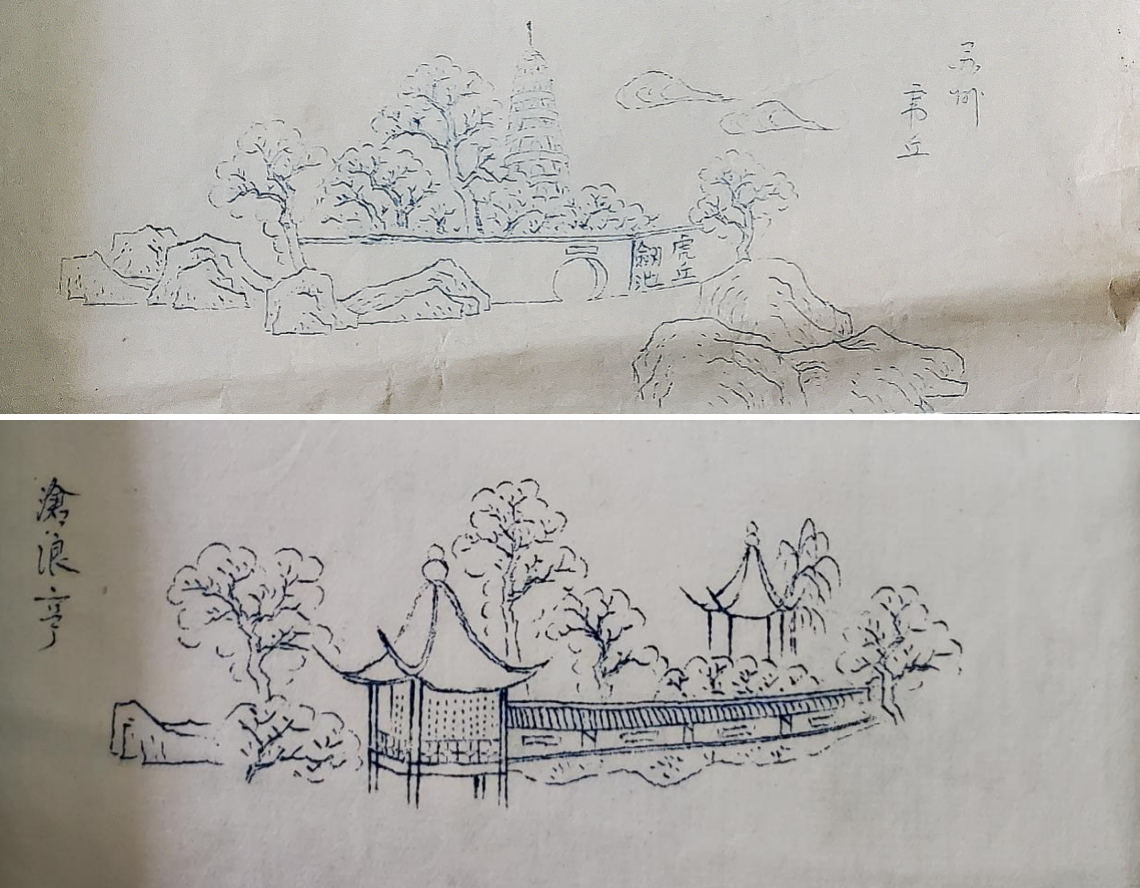

七十年代中期,朱耕原回到舟山,任舟山工艺厂第二任厂长。因为时代的局限,传统民俗、宗教等方面的题材创作受到限制。朱耕原因势而变,为争取更多的订单,以保证工厂的正常生产,朱耕原、高平孙、须吟笙等前辈开始系统创作风景园林题材,即《苏州园林》,此外还有《全国风景》《北京风景》《江苏风景》等。在创作的过程中,就沿用了“三结合”的模式。

(全国风景 20世纪70年代 朱耕原手稿)

(北京胜迹,周建明)

三、风景园林题材的艺术内涵、表现形式

区别于传统核雕题材,风景园林题材的创作,最关键的是画稿,其受画稿的影响最大,绘画与雕刻结合最紧密。

苏州园林建筑以明清时期为主,精细、温存,又极富文人气息,为了满足欣赏者的视觉习惯和观赏接受度,画稿以及后期施雕时,凡建筑物都采用了焦点透视,增强了真实性。透视,有焦点透视和散点透视之分。西方画为了追求事物的真实性,在观察事物的方法上,相应发展了焦点透视法。中国画则是散点透视法,关注的是人内心的世界,传达心理情感,不追求描绘物象的真实,这是中国传统文人画里面很经典的一个原则。两种不同的透视法,是中西绘画在很长时间里的最大的区别。中国画是散点透视,无论从哪个角度都能欣赏;西画是焦点透视,焦点透视只有一个焦点,一个消逝点。那么在橄榄核上做现代题材,肯定部分是要用焦点透视,这样可以真实地再现所见到事物。

(木雕 图片源自网络)

园林题材用其他材质雕刻,难度不是很大,像木雕,如果是平面雕刻,能很好处理,离视觉近的地方,可以凸起高一点,慢慢慢慢往后面一层一层推进,视觉感觉很舒服,但橄榄核做不到。橄榄核中间大而饱满,两头尖而细,又不是太规范,致使近景物体凸显不出来,视觉效果不佳。于是便借鉴了古建筑中之须弥座和石雕中的“平活”法,巧妙破解了这一难题,主要景物安排在中间部位,以建筑物为主体。橄榄核体积较小,只能选择最有代表性的标志性建筑,但又要照顾到与其他景物之间的协调,不显突兀,便在树木、湖石间隙处勾以小径和其他点缀物加以串联,周围以嘉木辅衬,远景置以高低错落的浮屠或亭台,避免画面过于平稳,打破了构图上面的太平衡。

(石雕 须弥座)

在具体制作时,因受材质和形状的局限,除了下部用“平活”法以外,主体部分以浮雕为主,局部用透雕,增加层次感。果核没纹路,而且里层质地较松,主体建筑之立柱,不用透雕,防止断裂。树叶以细致的小圆点为主,如胡椒点、梅花点等。

核雕中的线条一般可以分为直线、曲线和折线三种基本类型,每种线条都有一定的审美特性。直线,表示力量、稳定、生气、刚强;曲线,表示优美、柔和,给人以灵动感;折线,表示转折、突然、继续,折线形成的角度给人以上升、下降、前进等方向感和运动感。在核雕风景园林题材创作中,直线多用于描绘树木或建筑,以此表现高标挺拔,坚韧不屈的意蕴,给人一种充满生气和力量的美;刻画山石、树干、树枝等意象时常用到折线或曲线,使山石的形状、裂纹和峥嵘多姿及坚硬感表现无遗。

四、实物呈现与艺术成就

(苏州园林 20世纪70年代 朱耕原手稿)

朱耕原收集资料,外出写生,绘制设计图稿,由高平孙刻制油印稿(见附图),设计图稿在广泛征求各方意见、多次修改定稿后,便开始制作。高平孙、朱耕原、须吟笙经过反复雕刻试样,最终获得成功。作品问世后受到了各界的广泛关注和认可,在几十年的传承中,也进行了多次调整和提高,逐渐成了核雕市场上极受欢迎的保留题材。其中成就最为突出的是朱惠元(朱耕原弟)和周建明(朱耕原徒,核雕项目国家级非遗代表性传承人)。

(苏州园林 20世纪90年代 朱惠元)

朱惠元先生在创作之时与朱耕原反复探讨绘画与雕刻的完美结合,是已故核雕大家中雕刻风景园林题材成就最高的艺人,其留世作品价格往往达十数万元之巨。

周建明《苏州园林》用镂雕、深浮雕工艺在橄榄核上雕刻一座座园林,内涵丰富。长串分别刻有狮子林、拙政园、网师园、留园、西园、虎丘、耦园、沧浪亭、寒山寺和盘门共十景。亭台楼阁与古树山石流水参差分布,疏密有致,展现出了叠加的层次、流畅的线条和灵动的雕琢技巧,将苏州园林的精致美妙表现得淋漓尽致,充分体现出了苏作核雕精致灵动的艺术风格。作品获得多项国家级金奖,成为国家非遗馆征集作品。

周建明先生于一九七五年进厂学艺,这是整个核雕史上的巅峰时期。当时厂里大师云集,加上他天资聪颖,学习刻苦,在学习雕刻的同时又学习美术,奠定了坚实的基础。该套《苏州园林》他在原稿的基础上,加深了自己对苏州园林的理解,突破了当时留下的艺术缺陷,强化了自己的艺术符号和时代特征,使该作品更为完美,成为了当代核雕界难得的艺术珍品。--朱耕原评价。

参考文献:

1、周建明、袁雪洪著,《橄榄核雕的制作与鉴赏》, 苏州:苏州大学出版社,2018.9. ISBN 978-7-5672-2527-5

2、袁牧著,《刀尖上的艺术》,苏州:苏州大学出版社,2015.01 ISBN:978-7-5672-0831-5

3、舟山核雕志/《舟山村志》编纂委员会,扬州:广陵书社,2022.7 ISBN 978-7-5554-1885-6

作者简介:周清宇,苏州人,工艺美术师,1998年师从其父国家级非物质文化遗产项目核雕代表性传承人周建明学艺核雕,本科毕业后专业从事核雕创作、理论研究。作品获中国轻工业联合会、中国工艺美术学会举办的国家级大展金奖多项,代表核雕项目参加江苏省文化厅组织的赴台非遗大展;整理、撰写的文章收录于《橄榄核雕的制作与鉴赏》等专著,作为策划、导演拍摄核雕纪录片《指尖技艺传承》,受到苏州市非物质文化遗产保护资金扶持。