关键词:陶瓷设计;实用价值;精神满足;高淳陶瓷;人文关怀

人文关怀的概念源自14至16世纪欧洲文艺复兴时期的人文主义,人文主义是一种反对宗教蒙昧,肯定人性,注重人的价值的进步文化思潮,这一文化思潮在哲学、文学、艺术、科技等各个领域均有体现。关于人文主义、人文关怀的内涵,多年来,一直被海内外专家学者关注。20世纪英国著名历史学家阿伦·布洛克在《西方人文主义传统》中指出:“人文主义集中的焦点在人的身上,从人的经验开始”,人的信仰、价值观及其所掌握的全部知识,“都是人的思想从人的经验中得出的”。[(英)阿伦·布洛克(Alan Bullock)著、董东山译:《西方人文主义传统》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年,第233-234页。]左中甫《关注人的存在写出与人的关系》一文讲,人文精神“就是以人为本,尊重人、理解人、关心人,将人作为考虑一切事物的中心的价值取向。”[左中甫:《关注人的存在写出与人的关系》,《新闻爱好者》2002年第9期,第7-8页。]杨涯人、邹效维《论人文关怀的文化内涵》认为:“所谓人文关怀,是对人存在和发展中所遇到的各种问题的关注、探索和解答。确切地说是对人的生存状况的关注,对人的尊严与符合人性的生活条件的肯定和对人类解放与自由的追求。”[杨涯人、邹效维:《论人文关怀的文化内涵》,《学习与探索》2008年第2期,第47页。]以上学者的表述虽不尽相同,但具备的一致性是:人文关怀要坚持以人为本、以人为核心,坚持人道主义立场,理解人性、尊重人性,关照并满足人的需求。

学界对人文关怀多有关注,但人文关怀却不仅仅是个学术命题,当下,各行各业的精英们已开始纷纷践行这一理念。在设计学领域,近年流行的高频词汇——人性化设计,显示了这一行业对人文关怀的理解和重视。人性化设计是一种设计理念,指的是在设计过程中,在保证产品基本功能的基础上,依据人的种种需求,不断调整、优化、完善设计方案,以更好、更多地满足使用者的物质和精神体验。“人性化设计”这一概念是近年被明确提出的,但以其为设计准则制出的作品,早已见于中国古人的造物艺术中。如原始社会时期的陶盆口径尺寸多在30—40厘米之间,刚好小于人的肩宽,是最便于人端执、陈放的尺寸,可见,远古先民在设计生活用品时,已将人的身体感受作为重要的考量标准;同样在原始社会阶段,彩绘陶罐、壶等器皿的花纹多集中于器身上部,因为此时还未发明高足家具,人们无论站立还是蹲坐,看见的器物都在自身视平线以下,器物下部的花纹通常无法被人看到,器身下部多无装饰,既节约了人力、物力成本,又满足了人的视觉审美需求。能反映中国古代造物设计人性化特征的案例颇多,不止某个器类、某种质地的作品,除了陶瓷,金银器、玉器、竹木牙角雕等均可体现,但陶瓷在其中的确独树一帜。在各类中国古代工艺美术品中,陶瓷器的存量最大、影响也最广泛,闻名古今、蜚声中外,其在中国人心中的重要地位和在世界文化艺术中的独特魅力为世人所共知。

从古至今,中国陶瓷的设计与制作始终体现着功能与审美的统一,但到了经济、文化高速发展的当代社会,人们的物质、精神生活水平和需求也愈发高涨,陶瓷的设计也越来越注重满足人的更多需求和更多人的需求,是现阶段陶瓷设计领域高度重视人文关怀的表现。当代陶瓷设计在传统的基础上不断推陈出新,优秀的作品相继问世,从不同的向度体现着人性化的设计理念。笔者依据自身创作经验,从陶瓷的视觉形象设计;产品功能的多元和转换;组合配置的变化;材料的更新四个方面,论述陶瓷设计的人文关怀表现。

一、视觉形象设计体现的人文关怀

陶瓷设计作为工艺美术,而非“纯艺术”,长期以来,除专作陈设之用、功能等同于艺术品的作品外,大多为实用器,实用性是以往设计者们考虑的核心因素。而今,人们不仅重视“物”的实用性能,还极其关注使用时的审美体验、审美愉悦。人们为了满足自己的精神需求,常常通过到博物馆、美术馆等文化场所参观、欣赏文物和文化艺术品,还期望让自己的生活拥有令人身心愉悦的物品。人们需求的转换以及陶瓷设计师不断的与时俱进,促使越来越多颇富审美价值的陶瓷设计作品问世。

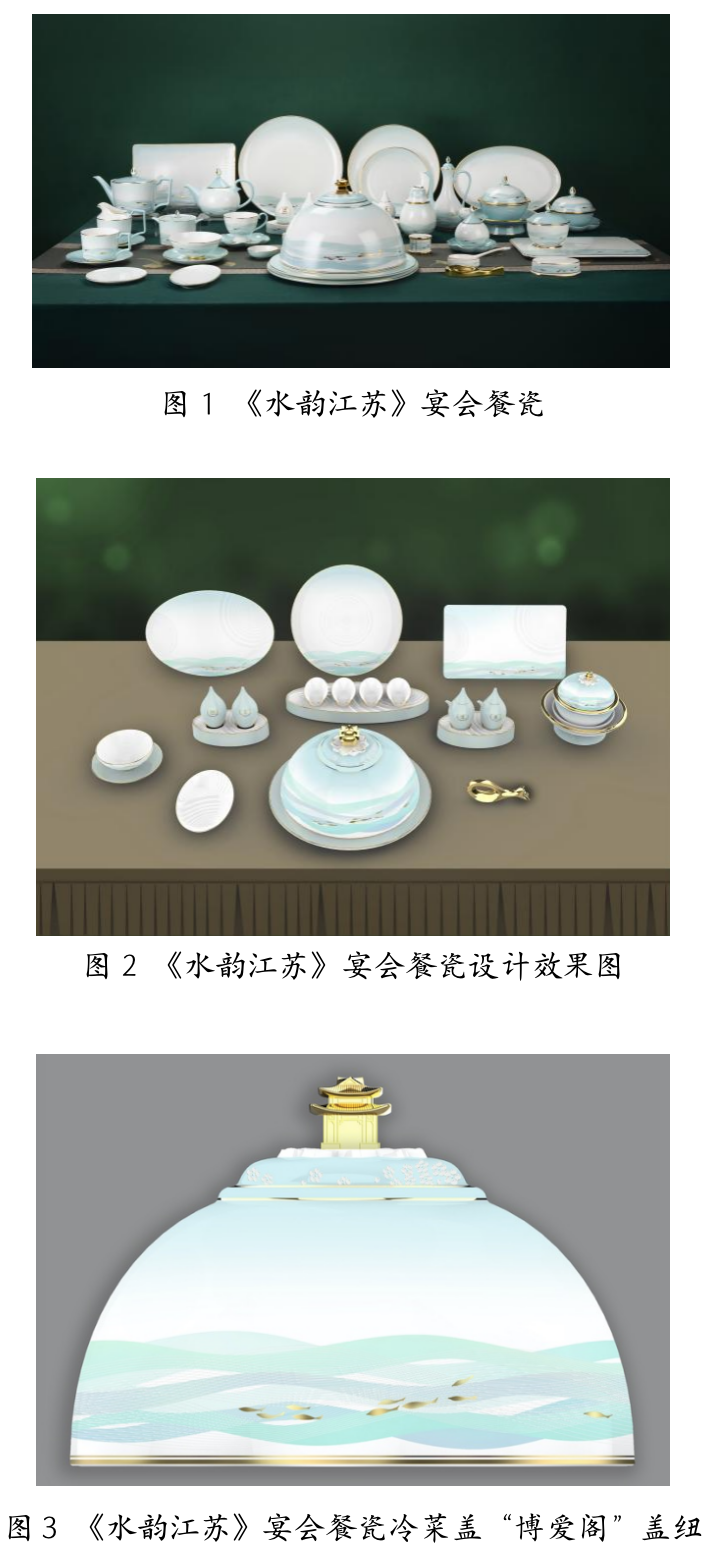

2021年,江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称“高淳陶瓷”)为扬子江国际会议中心设计的“海峡两岸交流峰会宴会用瓷”《水韵江苏》就是其中典范。《水韵江苏》系列瓷器(图1),包含宴会餐具、酒具、茶具、咖啡具等;器如其名,“水”是整套器物最核心的表现元素。形是“水”——花形的罐托似风吹起的水波,汤盅下的长方形托盘如一汪平静的湖面,盖钮也取水滴造型,堪称器皿的点睛之笔;纹是“水”,器身浮雕的蓝色波浪蜿蜒流畅,盘心的同心圆形水波纹工致精美(图2);色是“水”,蓝白渐变的釉色像一幅描绘水天相连的画作,几条金色的小鱼游荡在碧波之中。

《水韵江苏》的设计,将深刻的人文内涵,寄于陶瓷器具的视觉形象当中,即通过造型、装饰、色彩等具体艺术表现形式的相互辅助、相互成就,创制出具有鲜明地域特色和家国文化寓意,且相当唯美的陶瓷作品。

二、产品功能转向体现的人文关怀

陶瓷设计既要尊重消费者的生活习惯,又须研究当代人的审美追求和随之即将会发生的生活改变,与“笔墨当随时代”异曲同工;作为日常使用的陶瓷产品设计,高淳陶瓷的设计师们,也时时遵照这一准则。《能量》快客杯(图4、图5),不仅外观时尚、简约,而且造型、装饰等每一处细节的设计,都将人使用时的舒适度作为核心因素。器型外观采用意式经典石柱纹理,细条凹面防烫不易滑,手感舒适;产品采用高温色釉工艺,釉色有“活力、智慧”的粉黄、“甜美、温柔”粉红和“代表生命力、健康”粉绿,整体风格时尚、色彩柔和相宜,给人满满的正能量,是非常人性化的设计;将壶的嘴设计成105度鹰式,是结合人体工程学进行分析研究后的尝试,壶嘴出水流畅,收水干净利落,配上小杯子使用于多种场合,待客自饮两相宜,合适的容量让饮茶变得从容自得。

其次,陶瓷设计也须满足人们更多样的精神、文化、情感等需求,包括文化归属感、民族认同感等等。

这些设计在器型上已一改传统,体现了现代方式,但在装饰元素和色彩上还是将中华文化作为切入点,试图以传统的经典符号释放强烈的文化气息,传承创新,以其满足中国人的民族情感和文化情怀。

从产品的功能来看,当代中国陶瓷设计正在转变,这种转变开始关联着人们的思想、情感、心态等更多的精神需求。像《水韵江苏》等宴会用瓷,器型数量多、器物之间尺度严谨、配套合理、造型端方大气,“中国文化的氛围”“中国式的热情、隆重、开放、自信”“大国风范”当在其中得到体现。《吉祥三宝》滤茶盖杯的设计,显示了千百年来中国人对吉祥文化的追求和对美好生活的热爱;《鹊登高枝》马克杯则传递出中国文人追求的含蓄典雅之美,如在古代,体现的是文士之气,而今所能满足的,则是文艺青年们的心理需求;《铭月》系列陶瓷茶具表现的“圆月之景”,传输出一种极其温暖的情绪——家人的团圆、思乡的亲切……总之,它们牵动着、满足着人们的情感。

它们展现了当代陶瓷设计更注重融合实用、审美与文化心理诉求的发展趋势,是中国当代陶瓷设计从偏重实用性,向更注重艺术性,“形而上”的文化、情感功能方面转换的绝佳例证,亦是从功能层面,体现陶瓷设计对人的精神需求的关怀。

三、组合配置体现的人文关怀

2019年末疫情突然出现,分餐而食成为疫情与后疫情时代的主流用餐方式,面对这一突如其来的状况,2020年年初,高淳陶瓷率先推出分餐系列《能量》套碗(图8),贴心设计的三色“能量套碗”:碗体坡面适宜,使用舒适,便利家庭成员专属使用;同时也可以根据实际需要进行饭、菜、汤、沙拉等不同功能组合使用,完美的三碗密合套放,不仅节省收纳空间,加上赠送的盖子更方便携带,也可以作为冰箱储存食物的保鲜碗;《能量》行政套茶具则融合了中国传统茶具和西方茶具的优点,在组合方式上,易于收纳、存放,且可用于多种场合,待客自饮两相宜。为您的生活贴心提供了优雅的体验感!

疫情总会好转,病毒未必永存,但因防护疫情而创制出的优秀陶瓷设计,却不会随后疫情时代到来而消失,它们像是“温馨提示”的物质载体,时刻提醒着人们,要健康、合理、科学、精致地面对生活。

四、绿色环保体现的人文关怀

对于健康的向往,已成为现代人类社会的普遍追求。国人健康、环保、养生的意识越来越强,各行各业的养生产品层出不穷,设计领域和有社会责任感的生产工厂将“绿色设计”“绿色制造”作为企业的生命线。“中国国家用瓷指定生产企业”的“高淳陶瓷”拥有国内领先、国际先进的工艺技术装备,承担了中国陶瓷行业唯一的国家“十二五”科技攻关项目-“高品质陶瓷产品生产线”,一贯倡导“高品质、高品位”的健康生活理念,其原料取天然无污染的矿物质,在原辅材料环节上杜绝污染,采用德国的高品质颜料和金膏,以天然气为燃料,采用国际先进设备、使用无铅釉和高温釉中彩,选取青花和珐琅彩工艺,在传承古法技艺的基础上,率先运用现代科技手段,对传统工艺进行了改良,既保留了传统的工艺特色,使其工艺更稳定、品质更高,环保和健康指标达到了国际上最严格的标准,同时又实现了规模化生产,体现了现代陶瓷工艺的发展新趋势。

结语

无论是视觉形象设计的变化,还是功能、配置等调整,都体现着如今的陶瓷设计,开始从最初的更关照“物质性”,到更重视人“精神性”的状态。高淳陶瓷的设计师们,长期致力于将国人喜爱的色彩、纹样、器型,以适宜当代视觉审美需求的艺术形式表现出来(图12、图13),根据人们不同的生活习惯,研发、制造各种器物新的形式和组合方案,以满足不同的实用性需求与精神体验感。不断演绎着“日用陶瓷艺术化、艺术陶瓷生活化”的新篇章。

美国著名人本主义心理学家马斯洛提出的需求层次理论,将人的需求分为七级,由下及上,分别是:生理需求、安全需求、社交需要、尊重需求、求知需求、审美需求和自我实现。生理需求之外的六种需求,几乎都与物质无关,却与人的精神、情感联系紧密。人们通过满足多层次的需要系统,以达到“高峰体验”,最终实现完美人格。陶瓷设计通过创造“有意味的形式”,器物的尺度、纹样的设计、颜色的浓淡、釉色的光亮与哑光、持握的角度等,来满足人们不断更新的视觉审美理想、情绪诉求、文化心理,和人们对美好生活的向往与追求。当代陶瓷设计的人文关怀是有层次性的,由单一向全面、由表及里,“人性化设计是人类追求思想化、艺术化生活方式的永不言止的设计境界”[陈鸿俊:《道是无“情”却有“情”——设计“人性化”探微》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》,2001年第11期,第70-77页。]。随着时代的进步,这一设计理念在陶瓷设计领域会得到更好的践行。

参考文献:

【1】(英)阿伦·布洛克(Alan Bullock)著、董东山译:《西方人文主义传统》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年,第233-234页。

【2】左中甫:《关注人的存在写出与人的关系》,《新闻爱好者》2002年第9期,第7-8页。

【3】杨涯人、邹效维:《论人文关怀的文化内涵》,《学习与探索》2008年第2期,第47页。

【4】陈鸿俊:《道是无“情”却有“情”——设计“人性化”探微》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》,2001年第11期,第70-77页。

作者:兰亭,江苏高淳陶瓷股份有限公司。