关键词:宜兴紫砂;陶刻装饰;心经

在中国,有这样一个地方,它有着一股浑厚的内在力量让人感知安静和淳朴,它孕育了一个谦逊有内涵的传统紫砂艺术,它经得住时间的洗礼,凭借自身出色的外观造型让世界为之迷恋,这个地方叫陶都丁蜀。这里半城山水半城绿,以绝佳的地理位置孕育了一个最古朴、最实用,也十分具有力量和内涵的艺术形式——紫砂艺术。

之所以称紫砂为一门深邃而迷人的艺术,是因为它在长期的创作过程中已经形成了完整的造型、装饰、烧制体系,且各具特色,独自成林。其中我最钟情的就是紫砂装饰中的陶刻技法,它丰富了紫砂器的装饰,装点了紫砂器的外观,提升了紫砂器的观赏度与美学价值,在紫砂装饰中有着举足若轻的作用。

陶刻最早见于上古时期的陶器,我们的先人具有超前的审美意识,他们尝试着在陶器上刻一些简单的、具有意义的图案,这就是早期的陶刻。作为陶瓷艺术的分支,紫砂器装饰中自然而然地引入了陶刻这一概念,并将其发扬光大。最早的紫砂陶刻见于紫砂壶鼻祖供春,他在作品中留下了款识;之后紫砂大家时大彬为紫砂陶刻作出了很大的贡献,他用竹刀在壶中刻字,最后形成娴雅的书法,并将这种技法传授给了徒弟李仲芳等。而紫砂陶刻真正的大成则是在清朝中后期,才子陈鸿寿与高手杨彭年强强联手,改变了紫砂陶刻的格局,使其达到了一个新的高度,并且壶随字贵,一字千金。现在陶刻技艺已经十分娴熟,它的艺术魅力不仅展现在紫砂壶中,也体现在紫砂花瓶、紫砂挂盘等器皿之中,也不仅仅局限于书法,还包括绘画、金石等传统文化艺术形式,并逐渐形成了独属于紫砂器的装饰风格和艺术特色。

可以说紫砂陶刻的兴盛始于陈曼生的文人壶,现在作为一门独立的技艺,它已经经历了两百多年的发展。追溯前世,览观今生,鉴古知今,作为一门弘扬传统文化的技艺,紫砂陶刻正在稳步向前的发展,和紫砂器一起承担着传承文化的重大责任。

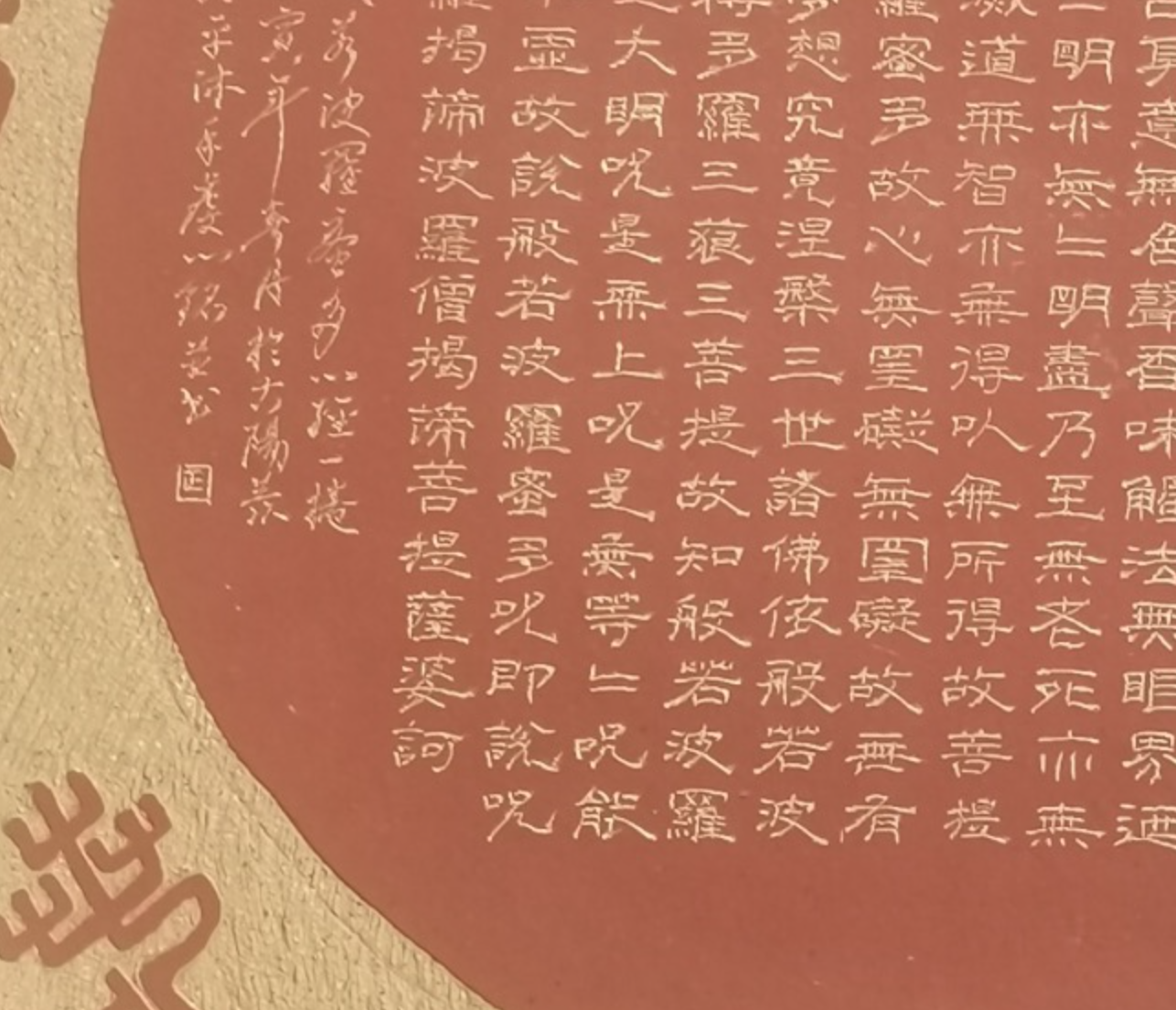

作为一名紫砂陶刻工作者,我自小就跟随名师学习传统书画,可以说有着深厚的童子功基础。后期我又跟随师傅学习紫砂器的制作技艺,并沉浸于紫砂雕塑多年,具备一定的艺术造诣。我创作的紫砂壶、挂盘、花瓶等作品,均有陶刻装饰,书法笔力遒劲,刀锋灵秀;图画随意刻绘,自成章法。作品往往书画同时出现,自成风格。作品《心经挂盘》算是我的得意之作,全盘刻绘佛教心经,以禅意诠释壶艺,以佛学思想阐述壶艺语言,以纯正的紫砂泥料和高超的陶刻技艺展现紫砂的美。

紫砂挂盘是紫砂器的一种表现形式,流行于明清时期,可以作为陈设在博古架上供人欣赏。而紫砂挂盘面积大,盘面光整,最适合进行陶刻装饰,而且装饰内容可以是山水、字画、花鸟、建筑、人物等等,内容不一,风格迥异,总体而言是自然质朴、魅力独特。

整个挂盘是以段泥制作,朱泥作为装饰通过粉浆工艺装点盘面的中心区域和边沿一圈,烧成后明黄和棕红两种色泽,形成了鲜明的色差。挂盘的造型极佳,赏玩都是一流的,陶刻装饰更是增加了挂盘的艺术性,并为挂盘的思想寓意加强了表达与诠释,禅意更是通过刻刀丝丝流露。其实,从我的陶刻风格中可以看出玉成窑作品的影子,既注重整体布局,也讲究细部的刀锋展现。其实,我认为,较之金石篆刻、花鸟、山水等,文字的刻画难度其实很大,不仅讲究字体风格,也要有自我艺术体悟的流露。于是在这件《心经挂盘》中,我特意选择了佛教心经进行刻绘,就是想借陶刻内容发人自省,引人思考。《般若波罗蜜多心经》是唐玄奘于649年译出的,是佛教经典,主要作用是增强定力,增长智慧力。所以在挂盘上,我收起了粗犷奔放的写意,使用俊秀细腻的工笔之力,以虔诚之心进行刻绘。心经的刻写,并不需要用刀多变,也不在意表现手法的多种多样,只要心静、心诚就可以了。并且在挂盘边沿,我刻上了“般若波罗蜜多心经”八个字。就这样,我通过传神的陶刻技法将宗教性、艺术性、时代性相结合,通过心经刻绘凝聚了紫砂艺术的美感,从而使得这一件紫砂挂盘透露出震撼人心的艺术美。

佛教语言是晦涩难懂的,为了减轻这一份晦涩,我选择了比较明亮的泥料来进行挂盘制作,同时通过粉浆进行撞色装饰,并且粉得越厚,陶刻效果越佳。因此,在《心经挂盘》中,通过粉浆强化了陶刻内容和钢刀刀路,整个作品虽然只有两种颜色,但是简单的色彩在传统文化背景下已然形成了强烈的视觉冲击,让每一个欣赏作品的人都能感受到那一份深沉、空灵、玄奥的宗教意蕴。

在此,很多人会有疑问,挂盘中的刻绘内容很多,为什么会选择心经这一佛教元素?其实,紫砂的诞生就和佛教有着千丝万缕的关系,至今在丁蜀镇仍流传着始陶异僧的故事,第一把紫砂壶“供春”就是诞生于寺庙,以佛教元素创作的“僧帽壶”“梵莲壶”等都是经典传统壶型,至今仍被后人沿袭模仿。因此在挂盘中刻绘心经十分有意义。其次,装饰有佛教题材的作品,可以让欣赏者,在不知不觉中每天接受佛性的感染,不自觉地还会照着上面的心经诵读,这本身就是一个遵循佛法、洗涤心灵的过程。对我自己来说,通过陶刻,让不了解佛法的人开始接触佛法知识,从紫砂器的装饰开始,慢慢了解上面的含义,了解其中的故事,也是大功德。

在与紫砂相伴的道路中,我且行且收获。紫砂素面素心的本质特征,把它和品德结合,融汇古今智慧与感悟,也将时尚与传统间接碰撞在一起。漫长的岁月里,紫砂与我交替生辉,陶刻与我相伴前行。我希望创作出更多实用的、美观的、同时拥有更多内涵的紫砂器,并结合陶刻装饰,能与人的心产生共鸣,让人觉得能够静气凝神,重申紫砂永恒、简洁的本质之道。

作者:戴冬平