关键词:明式家具 新明式 传统 创新

一、概念背景

1999年,为了迎接千禧年的到来,美国著名作家约翰·布罗克曼决定对公元以来2000年间影响全人类的重要发明做一次问卷调查,他选择了一百份答案最后辑成了《过去2000年最伟大的发明》一书。

印刷机,蒸汽机,因特网,计算机,蔡伦纸,内燃机,电动机,电视机……列入该书已是意料之中。唯独一位名叫卡尔·萨巴格的电视制片人,他给出的答卷独树一帜——认为“椅子”是两千年中的一项重大发明!

卡尔·萨巴格解释道:“无论是躺着、站着还是蹲着,似乎过不了多久,人就会不舒服起来”,而椅子则可让人舒舒服服地长久坐在上面,想做什么就做什么。

“坐”让四肢悬空,自由伸展,便于手足并用地完成诸多操作。如果说“直立行走”解放了双手,那么坐在椅子上不仅解放了双手,还解放了双脚。

既然坐下来省力舒适,那古人便在坐的椅子上下足了功夫,产生了各式各样的椅子造型,有了椅子就有各种“坐姿”:匡坐,危坐,端坐、肃坐、宴坐、静坐、闲坐……不一而足。

在明式家具中,各种样式的座椅约十余种,而在每一种制式中又有不同风格和不同审美的变体造型,所以明式座椅堪称明式家具大军中的先锋。

“只此明式——新明式文椅”围绕在现代语境下的空间应用而设计,“从传统出发,创造新的传统”。

二、设计立题

著名物理学家杨振宁教授说:“科学和艺术的灵魂都是创新”。建筑大师梁思成先生把中国建筑设计的优劣分为四个高低不同的层次:

①中而新(既有中国特点,又有创新精神);

②西而新(有西方特点,又是最新的);

③中而旧(有中国特点,但是老旧,没有创新);

④西而旧(没有中国特点,一味模仿西方,而且老旧乏味)。

现在中国的是“中而旧”“西而旧”泛滥,也有一些“西而新”的,但恰恰缺少“中而新”。

后明式家具的设计者速泰熙很早就提出“有根的现代”理念,认为中国设计艺术得是既要有中国的根,又要有鲜明的现代气息,不能一味抄西方,也不能一味守旧,而是将两者巧妙结合。

“从传统出发,创造新的传统”,“传统”即是“根”。新明式文椅,东方的线条,西方的缤纷;强化“线”的艺术,追寻“色彩”的缤纷,承袭“明式”的神韵,即“只此明式——新明式文椅”。

三、产品设计

1.设计高标;

丹麦家具设计大师汉斯瓦格纳“中国椅”的设计,其灵感源自于传统明式圈椅。“新明式文椅”的设计,在骨子里流淌着传统明式家具的血液,得其神韵而集大成者:“东方的线条,西方的缤纷”。

2.产品草绘;

①资料收集

前期收集大量的明式家具及世界知名家具图文资料及书籍,比如《HANSJ.WEGNER名椅大师丹麦设计》。书中提出“所谓椅子名作”:

1)具备特定功能

2)足够坚固

3)具备符合美学的均衡比例

4)必须常年热销且历久不衰

5)划时代的作品

6)实品价值符合定价

7)不宜过重

8)可维修

9)使用环保材质

这些都将成为“新明式文椅”设计的重要参考要素。

②方案草绘

1)器型选定;

从明式圈椅、明式四出头官帽椅、明式南官帽椅三个方向,经过五轮近70张的草绘构思,最终选定以明式高扶手南官帽椅为器型参考进行再创新,此器形原物出自“黄花梨皇后”伍嘉恩《明式家具三十年经眼录》。

2)产品草绘;

草绘这一步既是定下方向的一步,也是决定最终产品式样的基础,所以需要尽可能的多绘制草图,把一切有可能对传统高扶手南官帽椅可实现的改造和创新的元素展现出来。

3.草绘定稿;

明式家具本身就是极简的、科学的,可谓“增一分则多,减一分则少”,那么,我们创作的“新明式文椅”就需要秉承这个原则进行突破,在线条、结构、比例等方面进行了大量的信息收集,包括人体工学上的真人数据实验、工厂传统家具制作老师傅的指导和采访等多方面的整合,最终确定了“新明式文椅”的雏形。

4.产品建模;

到这一步,产品设计进入关键的环节,对定稿草绘进行模型塑造,这是一个慢工出细活的阶段,每一个数据、每一个转折、每一根线条都要进行反复尝试、调整,尽最大可能的呈现出我们的设计构思。

5.场景模拟;

3D模型建好之后,要进行空间场景模拟,这里就到了考验我们的产品创新是否成功的一步,模拟出不同风格、不同应用的空间场景,然后植入产品,这时,也是对产品颜色定位的一个过程,如何使产品使用年轻化、时尚化、多元化,颜色是至关重要的元素,我们尝试了中国传统色、马卡龙色等具有空间表现性的色彩进行搭配比较,最终定下提夫尼蓝、勃艮第红、黑色,三种颜色作为定稿打样颜色。

6.调研问卷;

这一步也是非常具有挑战性的一步,把我们的定稿模型及场景模拟效果图拿到不同身份、性别、年龄的朋友那进行问卷收集,他们在对我们的产品创新设计肯定的同时,也提出了很多的建设性意见,比如椅面前后倾斜5°,坐上去会更舒适;步步高赶脚枨依然要保留,但颠覆传统的前高后低,采取反向前低后高,这样与座面5°的斜面形成呼应,视觉上更加统一。

7.产品定稿;

结合调研问卷得到的部分建设性建议,我们的产品模型进入定稿阶段。以下总结几点具有代表性的表现特点:

1.突破传统家具的圆材,使用更具线条感的菱形结构来展现座椅主体框架,腿足采用梭形,两端细,中间粗,使得座椅整体充满律动感,座椅整体看更具有线条感和设计表现力。

2.椅盘以下的枨子结构一改传统的前低后高的形式,采用前高后低的“步步高”表现方式,与椅面的斜角坡度形成呼应,使得椅子具有“势”,同时也诠释了人的精神层面的高度。

3.座面采用镶嵌的方式嵌入活板软包座垫,方便拆卸、更换、清洁,也增加了座椅的互动性,随着季节或者主人的喜好进行定制更换。

4.材料上更加自由展现,以红木、硬木、白木等材料进行打样定制,以适应产品的多元化需求。比如紫光檀塑造沉稳、优雅的金属感,老榆木搭配提夫尼蓝颜色塑造轻盈、时尚感等等。

5.工艺上采用传统苏作榫卯结构,纯手工制作,天然环保、经久耐用。

四、打样成型

以传统苏作工艺来呈现“新明式文椅”,其打样阶段历时久、工艺难,许多线条和角度都要手工把握,稍有差池都会对整体的表现造成影响,在经过打版、定位的多番调整后,进入制作阶段,开料、制榫、组装、打磨、大漆等工序,接近三个月的时间,我们终于迎来了新明式文椅的实物样品,它的身姿比我们预见的要更加具有表现力,流畅、劲挺的线条,让座椅整体具有很强的张力,同时靓丽的色彩又为它收敛了棱角,融入都市的活跃与时尚。与传统的明式高扶手南官帽椅摆放在一起,一静一动、一沉稳一灵动,冲突而又和谐,就像是两代人,血脉同源却又个性盎然。

五、邀约体验

调研问卷时参与的朋友一一邀来进行实物体验,纷纷表示新明式文椅,既保留了传统明式家具的神韵,又充满现代时尚气息,坐起来也更符合现代人的体感,它是可走进年轻人生活空间的座椅、可以走进时尚空间的座椅,它的研发创新无疑是成功的。

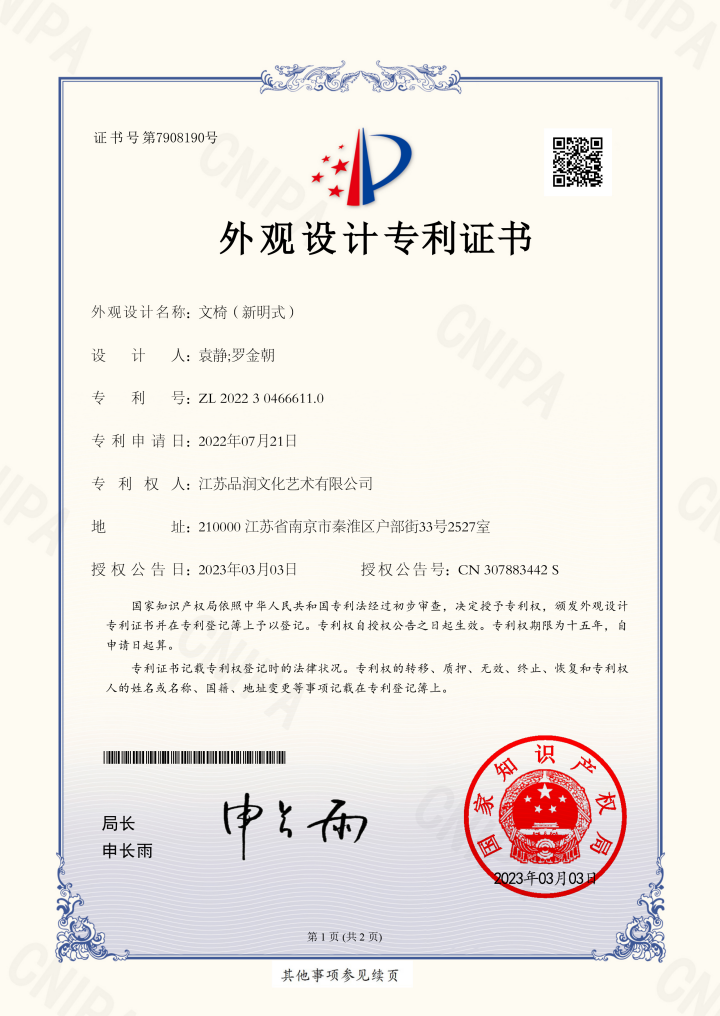

六、专利申报

实物产品问世后,我们第一时间进行了产品外观专利申报:

专利号:ZL 2022 3 0466611.0

七、产品参展

第二届中国工艺美术博览会,云集来自全国各地的参展商近2000家,汇集10万余件精美展品,涵盖陶瓷、雕刻、织染、文房、珠宝首饰、家具工艺、文创设计、民间工艺等诸多品类,以及众多国大师、省大师的精品力作,作品琳琅满目。

针对本次展览我们也首次把新研创的“只此明式——新明式文椅”推向大众面前,很多我们熟悉的老师、朋友以及外来的参展、参观人员都来体验了新明式座椅,并给予了肯定,同时也提出来一些建设性的意见供我们接下来进一步的改良,这些朋友的建议是对我们最大的认可和肯定,希望我们可以做的更好。

传统经典的明式家具一直以来都在被业内传承、模仿、创新,但是真正能够继承其精髓少之又少,明式家具本身就是极简的代表,一直被模仿,从未被超越,我们本次的创新,以经典明式家具——高扶手南官帽椅为设计载体,造型,保留明式家具的神韵,将线的艺术进一步强化,使其更具有现代感;比例上,也参考现代人的使用习惯和居住空间的因素做了调整,坐感体验更舒适和放松。颜色上,结合国际流行色谱进行创新定制,在空间环境中更灵活的进行搭配,提炼出“东方的线条,西方的缤纷”的设计语言。

作者简介:

罗金朝,1991年出生,2013年毕业于南京艺术学院艺术设计系,江苏品润文化艺术有限公司高定部设计总监。

2015年进入公司,接触工艺美术近十年,从事旅游文创、商务文化用品研发、表彰用品定制研发、工艺礼品定制研发、古典家具定制研发等工作,亲自参与及引领设计专利产品十余件,作品多次参加全国、省市大赛荣获金奖、银奖,参与国家、省市表彰用品打样、制作,以及外事礼品定制。

袁静,1972年生,品润艺术馆馆长,江苏品润文化艺术有限公司总经理。

正高级工艺美术师、深圳装饰行业协会红木家具特聘专家、江苏省工艺美术行业协会红木艺术专业委员会委员、南京林业大学研究生校外导师、江苏省产业教授、中国工艺美术协会会员、江苏省科普美术家协会理事。

近三十年来致力于中华器物文化的优秀传创,专注研究并推进中国明式家具与古今优秀造物,在中外艺术空间的创意融合。