关键字:篆刻、设计、字体设计、融合

篆刻是一种传统的艺术形式,因古代印章多采用篆书入印而得名,2009年9月28日至10月2日入选人类非物质文化遗产代表作。篆刻艺术是书法(主要是篆书)和镌刻相结合的工艺美术,用印章特定形式表现的一门工艺美术。是将汉字书法的美,与章法表现的美、刀法展现的美及金石自然美为一体,最终呈现独立欣赏的表现性艺术。

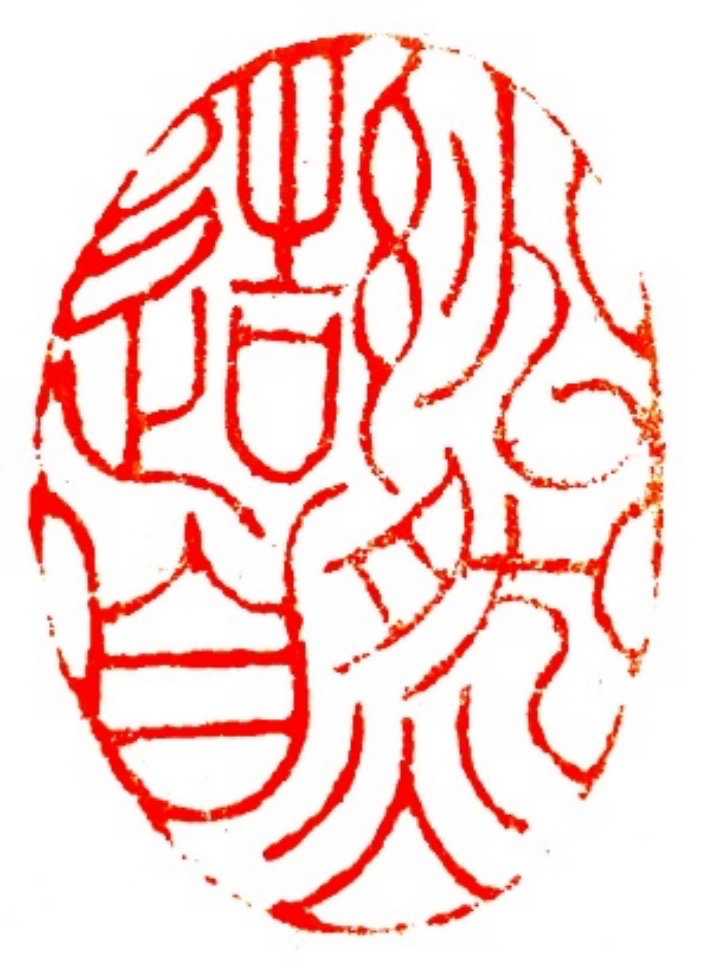

明代朱简《印章要论》中说:印先字,字先章;章则具意,字则具笔。刀法者,所以传笔法者也。所以篆刻要成为一件艺术品,三者必须具备,而篆法、章法和刀法,相互有密切关系,形成一件艺术品的整体。篆刻清代盛行,清中期鼎盛,各大流派涌现。把印面上没有界格的大小、长短和方圆不等的印字,根据印的不同形状调理得非常妥帖。这其实是字体的排列、包含了传统意义上的字体设计。随着人们欣赏水平的提高,中西文化的深入交流,在传递传统篆刻蕴含的艺术意境之外,融入字体设计、细节创新的变化带来感官的改变。当下智能信息时代,如何更好地将传统篆书结合现代字体设计,进而表达出一种符合当下大众审美的艺术作品,增加传播的深度,篆刻艺术值得我们进行创新。

字体设计

01:笔画的塑造:笔画是汉字的构成基础、基本形象。在笔画的创造中要善于总结、敢于想象、富于创造。将每个汉字的笔画稍作处理,比如横线的倾斜、曲度的变化、长短的缩放等多种手法解读,效果就不一样了。

02:结构的变换

结构是字体构成的法则,变换结构是体现字体创意表现的主要手法。是要基于字体现有结构规律的理解,通过创意性的变化和空间转换等形式呈现。可以从如下几个方面进行设计:线条的长短变化、直线的曲折延伸、偏旁的大小变化等。将文字局部结构变换之后,文字就会展现另一种效果。具体的篆刻作品中就会呈现虚实对比、空间留白等艺术效果。

03:笔形的重组

字体的笔形有着非常丰富的构成变化,汉字字库里的各种字体等都充分地显示出笔形的独特个性。经过笔画、结构的变化,会形成另一种笔形风格的字体。按照这种原理,用传统的篆书(刻制印的不同字体)结合现代字体设计后融合的变化会呈现耳目一新的感觉。

04:笔形的变换

对于某一规定的字体来讲,字体的笔形一般是不能改变的,但对于设计字体,就可以根据印面形状、朱白文效果进行变换,通过对字形等细节的处理,总能带来别致的变换效果。

05:结构的叠加

最早的文字一直都是以形象性符号展现着各种形象意义,如商代晚期最主要的甲骨文为例:反映了文字符号系统的基本构成,具备汉字构形的各种类型。象形比较让人辨识。随着汉字不同时期的演变,尤其是很长一段时间的记忆储存,一旦一种字体稍加改变,就让人们的感官上产生很大的差别。因此,以抽象的线形改变结构的局部笔画,或以设计的形象线条转借到其他文字的一旁笔画,与某一笔画构成互依性联系,塑造出独特的字体结构风格。使整个篆刻空间得到提升、篆刻作品赋予新的美感享受。06:外形的突破

文字经过不同时期的演变,形状已形成固定的规范化,但随着人类文化发展到一定程度后,规范的字体外形显得比较呆板,在遵循字体总体外形规范的基础上,运用字体的再设计,将文字的某个笔画突破外形的界定,或延展、相连,收缩、共用、借用等手法与其他笔画相融合。突破字体外形的约束,多从灵活多变的角度变化字体整体形象的走势,使字体总体形象的风格展现别样效果。运用到篆刻作品上就会体现内在活力和视觉冲击力

07:结构的设计

字体的结体在自身长期的发展中虽已形成种种规范化的个性特征,尤其是现在的信息时代,它们都以编程式的固定偏旁部首、笔画的编排构成字体的定性构成规律。相对于某种特定的字体都有特定的笔画,辨识度低。但随着人们要求各种视觉传媒形式的个性化发展,字体设计尤为重要,尤其是字体结构的构成法则上有所创建。在传统字体结构基础上,有所突破地打破原有字体结体规范,根据视觉形象的新型审美观,将某些偏旁部首突破原有结构的构成规律,形成独特的文字设计魅力,在篆刻作品中也是有独特的魅力的。

下面我根据多年的字体设计理念融合传统篆刻文字,简述将字体设计结合篆刻所呈现的艺术效果。

综上白文印与朱文印的字体设计结合的初步作品,我认为:对于同一个文字,针对整体和局部,宏观和微观的研究,字体笔画的合理设计再组合,整体呈现的意境就无穷无尽了。在保留传统文字的韵味以外、将设计的字体表达更加明确与直白。与多角度的美观上达成了一种平衡。在传统篆书的基础上,运用现代字体设计手法,将篆书字形与笔画的搭配进行重新理解与设计,将设计手法融入进去,对篆书的笔画进行局部细节的调整、笔画的空间错位设计,呈现富有设计感的中国特色篆刻文化。

无论字体如何设计与变化,都要立足传统的篆刻艺术,呈现设计感的同时,强调传统艺术,推陈出新、二者并存、同时体现!

以上是我对于字体设计,在篆刻作品中表现形式的一种探索。也是我首次在印章上表现字体设计的变化,所展示的都是第一次尝试探索的初步稿呈现,接下来会在整体的布局、局部细节的调整、设计细节在实际雕刻中的完全呈现还需进一步提升。除了书画篆刻外,尝试其他外文字体设计、图文组合设计等方式,将篆刻的应用范围得到扩展。

作者:夏兆银