关键词:工艺美术作品、修复、著作权

引言:本篇论文主要研究方向是有关工艺美术作品修复中著作权界定的问题及其所衍生的系列问题的讨论。近年来工艺美术作品修复中出现的著作权纷争时有出现,为工艺美术作品的修复工作与修复后作品的售卖带来了风险与困扰。如果本篇论文能够对这个问题的解决起到一定的帮助,那么便可以从一定程度上减少修复及售卖工艺美术作品而导致侵犯著作权情况的发生。

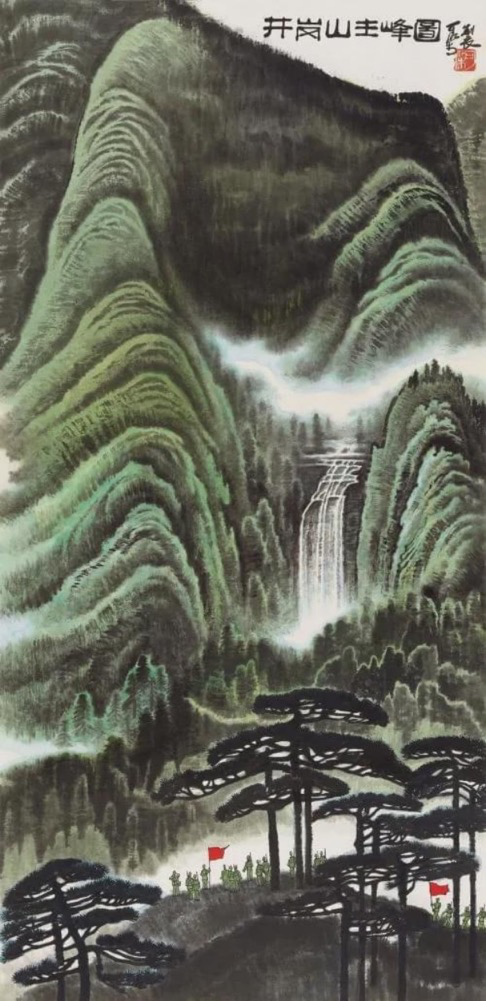

一、《井冈山主峰图》造假案案件梳理

《井冈山主峰图》造假案的主要涉事人员为书画经纪人杨广泰,此人从业二十多年以来接收过无数书画工艺品,长期从事鉴定与买卖书画工艺品工作,经验丰富。2009年,杨广泰从徐某处购买了一幅有李可染署名的《井冈山主峰图》残画,先后共支付给徐某215万元。随后杨广泰将此画交由修复师进行修复,并将其交由拍卖公司进行拍卖。2016年,该画由北京匡时国际拍卖有限公司进行拍卖,以落槌价1200万元成交。后该画被认定为赝品,杨广泰因此被认定为侵犯著作权罪。

贵州省公诉机关认为被告人杨广泰出资购买了由汪某与徐某提供的假冒他人署名的画作后对该画进行了修复工作并送拍,属于以营利为目的,制作、出售假冒他人署名的美术作品,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十七条,应以侵犯著作权罪追究其刑事责任。至于为何将罪名定性为侵犯著作权罪,两级法院均认为杨广泰在出售此画前并没有征得李可染家属的同意,即在未经著作权人同意的情况下对假冒他人署名的作品进行了修复与售卖,这也是司法机关认定其构成犯罪的主要依据。

图1此案所涉李可染赝品《井冈山主峰图》

二、有关修复后工艺美术作品著作权界定问题的讨论

1、著作权定义

著作权,作为知识产权的一种,是指文学、艺术与科学作品的作者所享有的与自己作品相关的权利。著作权具有表达性、可复制性与独创性等法律特征。侵犯著作权有许多判断标准,在《中华人民共和国著作权法》中便列举了13条之多。而著作权侵权其中重要的判断标准主要有:未经著作权人许可,擅自发表其作品,歪曲、篡改他人作品,未参加创作,为了个人私利在作品上署名等。

2、制作与改编对于工艺美术作品修复侵权程度的区别

在判断对一件作品的修复是否侵犯著作权之前,我们需要剖析一下制作与改编两种行为的区别以及何种修复行为属于制作,何种修复行为属于改编,准确厘清这三者的关系对于是否被认定为侵犯著作权罪有着决定性的作用。在修复过程中,制作行为明显比改编行为的侵权程度更深。制作是指对作品完全的精准复制的过程,能明显看出有原作的痕迹,如果未经许可有关联行为,属于严重侵犯著作权的行为。而改编则是对原作的借鉴与改动,即不以复制照搬为目的的改动过程。改编一词在生活中的许多方面都有所体现,例如电视剧与电影的剧本如有小说为原型,便会标注改编自某小说的字样,表示这部作品有原型且在原型上进行了内容上的修改,且这种修改并不会完全改变原作的总体内容结构,即主体内容,并获得了原作者的许可,那么便不构成侵权。以书画工艺美术作品修复为例,修复一幅山水画时,主体内容主要为山峰与河流,那么只要不改变山峰的大致轮廓与结构,以及河流的走向,仅仅对于缺损或模糊处进行填补,那么这幅书画仍是与修复前性质相同,属于改编行为。《著作权法》第十条规定:改编权即通过改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利。因此,改编行为是受法律保障的合法行为。改编权分为两部分,对于原作的借鉴与修改以及自发的二次创作。同时,改编权是著作权的一部分,行使改编权的前提是要经过原作者的同意与许可,这种改编要受到各方面的约束,更加具有规范性。

区分改编与制作之间的决定性因素为是否经过了原作者的同意,这也是最方便不易出错的区分方式。即经过原作者同意的改编则不存在复制制作一说。但在没有原作者同意的情况下,改编作品与复制作品也有着一个明显的区别,那就是作品是否具有独创性。若改编作品与原作相似程度较高,并且呈现出了原作极具独创性的部分或特征,那么这份改编作品便不能称之为改编,而应当是制作了。因此,在工艺美术作品修复过程中,要全面准确把握修复与制作、改编三者关系,才能确保修复行为不致陷于侵权风险。

3、修复及出售修复的工艺美术作品是否构成侵犯著作权罪

首先,我们要明确的是规范合法的修复这件事本身并不侵犯了原作者的著作权。修复本身并不会歪曲篡改作品本身,修复师也不会在修复作品上署自己的姓名。因此,在正常合理的修复范围内,不改变修复作品的本质,即修复过程没有对原作造成实质性的改变或是较为严重的损伤的情况下,修复作品并不构成侵犯著作权罪。关于出售修复过的工艺美术作品是否构成侵犯著作权罪的问题,《井冈山主峰图》造假案中判定杨广泰侵犯著作权的主要原因是该画被判定为侵权复制品,并且二审法院判定杨广泰的修复超出了常规修复的允许范围,对于画作中间的残缺绘制了瀑布,影响了作品的本质。其行为本质上是制作复制而不是修复。因此,出售修复作品是否侵权不能一概而论,关键是前序的修复行为有没有侵权。

三、如何规避著作权界定不明所造成的侵权问题

侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的界分方面较为复杂,如果不注意,容易产生认识盲区。虽然我们可以通过其是否有复制这一行为来进行一个简单的区分,但如果遇到了较为复杂的情况,就需要我们彻底明确“复制”、“发行”与“销售”这三者之间的概念。《刑法》第二百一十七条规定,侵犯著作权的行为之一为:未经著作权人许可,复制发行其音乐、美术等作品。这里的“复制发行”行为是侵犯著作权的重要界定因素。首先,“复制”的定义为对于一件作品有参照性的制作行为,可以制作一份或多份。而“发行”在我国著作权法中则是指以出售或赠与方式向公众提供作品原件或复制件的权利,因此,这里“发行”更多的是代表着一种传播权,恰好与“销售”不同,若是一件作品在原作者已经发行的情况下流入了市场,那么后续的每一次转卖都能称作是销售,但是发行则是有发表的含义,即作品首次的公开发布并宣布售卖。因此,无论是“复制”行为还是“销售”行为都不会侵犯著作权,而未经许可的“复制发行”才是侵犯著作权罪的主要判定因素。

综上分析,以《井冈山主峰图》造假案为例,若杨广泰能够将自己的修复和售卖行为从刑法规定的“复制发行”中排除,便能大概率避免后续案件的发生。同时,在修复过程中也要留存相关证据,包括修复工艺美术作品的来源,真伪鉴定报告,以及完整的修复过程与修复全过程影像留存,这样才能从多个方位与角度保障修复师自身的权益。

四、结语

本篇论文以《井冈山主峰图》造假案展开,来研究工艺美术作品修复中的著作权界定问题,针对该案进行了较为细致的分析,接着又将著作权界定的相关问题逐一列举讨论,并且以该案为鉴对于此类问题的解决提供了一些合理的解决方案。

笔者认为对于未来的工艺美术作品的修复,我们应当秉承一个更加合法规范的原则,对于作品的真伪以及修复过程的记录都要考虑到,从而规避因修复可能产生的著作权侵权风险。在著作权立法方面,就修复工艺美术作品的售卖侵权问题进行一个细化,增加可操作性的实施细则,此类问题便可得到妥善的解决。

参考文献

[1]《中华人民共和国著作权法》【N】中国法制出版社,2020

[2]《中华人民共和国刑法》【N】,中国法制出版社,2021

[3]叶芳芳《修补、销售伪作构成侵犯著作权罪——由“杨广泰侵犯著作权案”说开去》【J】浙江新闻美术报,2021

[4]孙大为王青《销售侵权复制品罪与侵犯著作权罪的区别》【J】江苏法制报,2011

[5]王宁《侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、非法经营罪三者关系之厘清》【J】法制与社会,2011

[6]冯佳斌《关于界分侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的刑法思考》【J】法制与社会,2012

[7]巢玉龙《纯艺术品侵犯改编权认定之困境及其突破》【J】科技与法律,2016

[8]龚佳昀《我国著作权合理使用判断标准探究》【J】法制与社会,2021