关键词:审美建构 当代 苏绣理论

对于当代的苏绣理论研究而言,有诸多领域还存在着“空白”之处。比如,在不少文章与论著中研究者往往注重对历史人物及作品的叙述与表象的解释,对创作者在特定历史背景中的心灵轨迹、思想意图及作品的语言构成、形式创造与审美意义等缺乏深层次的定量分析和精准解释,由此而不能够对人物和作品作出深刻的理论归纳和总结,以致于失之偏颇或挂一漏万。

法国历史学家雷蒙-阿隆在其《历史哲学导论》中有个耐人寻味的概念:神秘的余数。意思是任何的理论分析都不可能解释一切,因此就必然会有无法解释的东西存在。假如我们把这个概念运用在苏绣理论的研究上,就可以发现这个现象始终存在。无论历史还是当下,在研究苏绣人物和作品时,不管研究者如何努力总在研究过程中留下或多或少的“神秘的余数”。如果说“一千个人眼里有一千个哈姆莱特”,那么,对于苏绣历史上的著名人物沈寿来讲,“一千个人眼里就有一千个《耶稣像》”。她的代表作品《耶稣像》从诞生到现在,评论繁多,众说纷纭,然而又有那个人敢说自己已经完全洞悉了这幅伟大作品的全部含义?与此同时,还有个现象也十分有趣:真正的艺术作品往往象美丽的少女一般是越看越年轻,而且是历久弥新。那么,原因在哪里呢?

我认为:无论是杰出的苏绣人物还是作品,都是一个生命的有机体,其历久弥新的活力和魅力在于其被解释的过程,即人们赋予其意义的过程。在这种前提下,我们倾向于把人和作品视为是一种媒介,一种能激发我们思想火花与自由精神的媒介。于是,我们需要回答的是:这种能激发我们思想火花与自由精神的媒介究竟是什么?在对历史及当代苏绣研究的时候,对人物和作品的分析固然不是我们思想的终点,却是我们解释人物和作品的起点。

对历史或当代杰出的苏绣艺术家而言,如果说她们的作品是对客观主体的观照与创造的话,那么,按照通常的说法:作品的诞生是主体与客体相互作用的产物,因此,作品的创造过程实际上是主体对客体的接受和转换的过程,其中包含了认知、接受、转换和表现。它们所呈现出来的形态无论是什么样子在解释过程中都会存在着一些“神秘的余数”。

现在的人们经常发现:对一幅苏绣作品的观照总会伴随着各种解释,比如,“这幅作品的色彩很漂亮,构图很新颖”,这是一种解释;又比如,“这幅作品绣得很细腻,看上去很雅致”,这也是一种解释。在这里,观照是一种感性的直观(经验的直观),解释则是一种理性的判断。当人们看到一幅作品时 一般而言总是感性认识然后再加上理性的判断,这就是所谓的经验。

然而,经验往往是有限的,它不仅在于人们直观的有限性,还在于观念的有限性,即人们认识能力和思辨能力的局限性。所以,在对苏绣人物及作品研究时,如果我们只用经验来进行分析和判断,把经验世界等同于现实世界,常常会失去应有的知觉认识,而且会吧某种经验的判断作为唯一有效的普遍性去解释人物和作品,这样,就会产生主观上片面性和判断上的缺陷。因为:经验的偶然决定了不可能成为必然;经验不是共相决定了不可能成为普遍。一方面,即便名师大家的经验也是偶然的、特殊的。尽管后人吸收、采纳了他们的宝贵经验,但已发生了实质性变化:前辈的经验是后来人为提高自己而博采众长之中的某一种“长(处)”或特点。这个“长处”不可能成为众所之“长”。同时,这个“长处”一定是后人根据自己的需要裁剪过的,远不如原本那样完整。实因后人的观念相对于前辈的观念总有些不一样,是“新”的,并且因人而异的。所以说,无论前辈的经验还是后人自己的经验;或者前人的经验在后人那里发扬光大;这些都是偶然、殊相而非必然、共相。

从这个意义上讲,如果苏绣理论研究忽视经验的偶然性、特殊性,把特殊当一般,并且以一般说特殊,那么,不同作品之“神秘的余数”势必无解,分析、评价则难逃枯燥乏味之覆辙。

另一方面,经验往往是为创作理念服务的。就像名家大师的开疆扩土之作那样,决定这些作品成为经典,是为巅峰的关键在理念。前述沈寿的《耶稣像》之所以名垂史册,就在于西洋画的引入——艺术观念的变革。较之《耶稣像》之前苏绣的“同”,这幅名作是“异”。毋庸置疑,沈寿的经验是丰富的,没有经验可能不知道怎么在“同”中求“异”,怎么实现这种里程碑式的变革。

简言之,经验宝贵但不会自动升华。倘若没有沈寿“仿真绣”全新的审美建构,苏绣乃至中国刺绣千余年之“同”不会绽开石破天惊的“异”。换句话说,没有主体的创作观念介入,作为创作个性的个人经验不会必然地成为创作共性的普遍原则。人们会不经意地夸大经验的作用,或略藏在形式后面的“观念改变”这一根本点,久而久之,自觉不自觉地以这样的理论立场来考察苏绣的历史,评价苏绣艺术的发展。

回顾历史,我们会发现:许多苏绣理论的研究显得过于拘谨。它们往往重视传统论证,重视资料积累,所进行的论述常常是对事实有所判断而又是可被证实的经验命题。对于传统苏绣作品的审美,基本上用“精、细、雅、洁”(王鳌语)来进行判断与概括。这些判断与概括是过去式的,它们对传统题材的刺绣作品审美价值是精准的、有用的,但对于层出不穷的当代苏绣作品的审美价值如果还用这些判断与概括就会失之偏颇,甚至出现文不对题、南辕北辙的结论。

历史上的对经典苏绣作品的审美研究,所遵循的思维方式是收敛式的。这些传统的研究方法我们认为是一种规范性的研究,它的特点在于维持性而不是变异性,这在某种层面上它是必须的,因为在一定的历史语境下,创作需要相对的稳定,它需要有一个相对严谨的理论支撑。然而,如果仅仅局限于此,会使我们忽视创作过程中的变异性。

观念的陈旧,表现在当代的苏绣理论研究中少有新的概念、范畴和命题的提出,当然也谈不上新的理论体系的建立。很多研究往往是“炒冷饭”,使用的语言似曾相识,格式化的批评导致平庸化的解释,如此,无疑对创新苏绣的理论研究是不利的。

和其它视觉艺术门类一样,苏绣的发展史实际上是一部审美的变革史。从平针绣发展到仿真绣、再到乱针绣,虚实乱针绣等等,直到当下杰出苏绣艺术家的新突破,看起来这些似乎是种在时间中推进的,一般的、连续的发展进程,其实不然。沈寿、杨守玉、任彗娴三座苏绣史上的高峰皆为奇峰突起,在当时都是“异”,她们对苏绣既有形式的突破实质上是与当时社会文化相适应的全新创作理念在苏绣创作中的体现。如果没有深藏在形式后面的创作观念改变与新的审美建构,前辈们无法各领风骚数十年。当今,一些苏绣艺术家的形式创新突破亦是如此。

沈寿、杨守玉、任彗娴三位苏绣前辈的成就在时序上有先有后,放在苏绣历史综述的框架里好像有着连续性,可事实并不如此。三位大师是在不同的方向上对苏绣的本质要素——针法,进行了变革,每一位、每一次的变革都堪称“革命性”的。一次又一次的变革有时序上的先后,但绝没有内在的必然的连续性,也就是说,我们从“沈寿之创造”根本不能推导出“杨守玉之创造”的必然性,更无法推论两人之间的连续性,她们实施变革的方向大不同,切入点亦大相径庭。所以,她们成了苏绣艺术史上并列的高峰,而不是谁胜过了谁。她们各自创造性的经验永远是只属于她们的,谁也替代不了的,谁也无法全盘继承的。也正是这种多向度发展才有苏绣今天之姹紫嫣红。

对于苏绣艺术家而言,超越,突破不是谁胜谁,也不是否定前人之创造。而是以史上的艺术高峰为坐标,走出新路子,攀登新高峰,实现自我的突破或超越,终而成为在苏绣绚丽光谱中发出独特频谱的那一束光。

从苏绣的研究来讲,时间性只有涵盖了各个时期杰出苏绣艺术家之多元的理念碰撞,多向度的路径选择,光彩各异的多种频谱混成,才能转化为苏绣发展的历史性,而历史性本身即为一包容的全方位的大概念。同理,对当代苏绣作品的诠释、理论的研究似也应注重这样的历史观、方法论,构筑新框架,提出新观点;运用新方法,诠释新课题。

尊重事实,但不拘泥于经验!无论历史还是当下,经验在对苏绣人物及作品的解释过程中必然会止于某个节点上。如此,在经验终止的地方,审美建构的研究就可以开始它全新的思辨历程。在这里,我们认为:解释是人的一种天性,尤其是对艺术人物和作品来讲,其蕴藏着的许多很难解释的东西能够激发我们的解释欲望,对艺术作品审美价值的分析正是能够满足我们的解释要求。它从事实出发,但当事实已经无法解释的根本需求时,它将带领我们进入一个“形而上的空间”——各种非经验的思考、探索,使我们从诸多经验的领域里摆脱出来,去追求对传统研究的超越。

审美建构的研究既然是对经验的超越,也就意味着对事实存在的不满足。因而在苏绣理论的研究中,形而上学所面对的是创作者及作品的本质世界,它是抽象的,是无法作定量分析的,它永远在人的经验之外。它让我们从非功利的角度去思考人及作品,判断人和作品的目的及其全部意义。有鉴于此,对苏绣作品尤其是当代苏绣作品的研究需要一种超常的想象力。这种想象力乃是渗透着审美精神的对人和作品刨根问底的探究,是突破经验的羁绊进入超经验的精神境界,同时,它也意味着一种阔大精神的视野。

传统的苏绣理论研究者所关注的往往是——“如何”!如何复述经验,如何描绘经验,如何解释常识。这一切因缺乏想象力而给研究带来很大的局限性,使对苏绣创作者及作品的解释停留在一个浅层次的表象之中。当然,经验构成了理论研究的基本部分,离开了经验的观照,其研究往往是一种概念的游戏,显得空洞而乏味。但如果仅仅满足于经验,那么对于苏绣的创作者及作品来讲不过是事实的摹拟者。由于经验的普遍性,时过境迁,会使对人物和作品的解释变得千篇一律、索然无味。

在这里,让我们顺着苏绣历史的轨迹,以杨守玉、任彗娴、姚惠芬这三代苏绣艺术家为例,将乱针绣、虚实乱针绣、简针绣及威尼斯双年展作品—《骷髅幻戏图系列》的技艺特点和艺术本质作一个梳理,探寻其中的“神秘的余数”。

从二十世纪二十年代开始,杨守玉先生就在著名画家、杰出的美术教育家吕凤子先生的指导下,根据西方油画中用笔、色彩、透视等原理,“越传统针法之规”,将绘画特别是油画与刺绣有机地融合起来,针法与笔法相通相融,创造了运针纵横交错的“乱针绣”。 乱针绣的技法特点在于一个“乱”字。它的优势,在于摆脱了传统刺绣“密接其针、排比其线”的用针程式,让一针一线完全依据形象需要来运用:刻划细腻的质感,就用细线和小角度交叉的短针脚;表现粗糙的肌理、厚重的分量、虚幻的背景,则用粗针大线长线条。其基本技法是把各色丝线交叉起来,层层铺排。重重叠叠的颜色线条或隐或现,在观者视觉的作用下,调和出新的色彩,构成变化多姿的艺术形象。从某种意义上说,乱针绣在刺绣技艺上突破了传统苏绣施针的方法,使作品具有多层次的线条组织结构。乱针绣的发明,是中国传统文化资源在全新思维与实践状态下所产生的艺术观念与技术的突破,它极大地拓展了苏绣的题材范围,并由此为中国刺绣的发展开辟了一条新的方向。

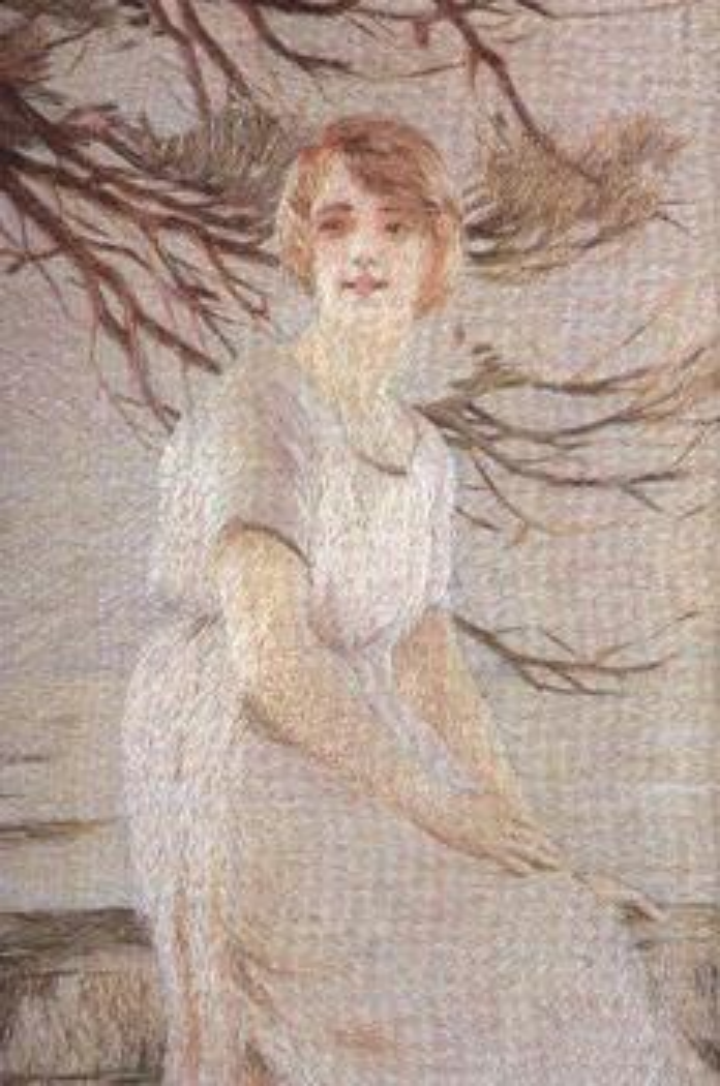

杨守玉—《少女肖像》

“虚实乱针绣”是任彗娴先生在二十世纪五十年代基于传统乱针绣技法基础上抽象发展出来的一种新的乱针绣技法。这种技法借鉴了西方绘画中素描的理论与技巧,在绣制过程中,“虚实乱针绣”使用的丝线颜色较为单纯,一般从深到浅只有三、四个色级,并通过线条的粗细疏密及虚与实的交替互动来表现画面。在针法上,主要运用乱针绣中的交叉针、三角针、虚实针等,在图案的背景处理上,往往用长短不一的交叉针或三角针等绣出,其颜色较对象主体要浅,如此来突出主体形象,使作品具有素描艺术的艺术特点。在审美上达到了以少胜多的独特境界,“远视可赏其神韵,近看可窥其线条交叉之出神入化”。

任彗闲—《杨守玉像》

“虚实乱针绣”在“虚”和“实”的之间所表现的图像形成了一种独特的意境,它十分注重内在的节奏——似虚非虚、似实非实,线条的开合、起伏、断续、聚散在虚实相间的有机转换与构成中创造出富有独特风格与生命力的刺绣艺术品。从这一层面而言,“虚实乱针绣”在艺术的内容和形式上来源于传统的乱针绣又超越了传统的乱针绣,形成了一个新的刺绣艺术流派。

“简针绣”当代苏绣艺术家姚惠芬在本世纪初用了十年时间独创出来的一种全新的刺绣技法,它是一种适合于表现素描、速写人物肖像或动物的新的刺绣技法。与以往传统的人物肖像或动物刺绣方法相比,“简针绣”在更深、更广的层面上弃繁从简,以少胜多,充分体现出现代简约的艺术风格以及苏绣发展的现代特性;在刺绣的技术手段方面,大胆借鉴并融合了西方素描与中国传统线描的表现形式与方法,在运用针法方面基本以传统的平针绣的几种简单针法为主,局部施于细乱针,以不同粗细、不同色阶的丝线针对不同的部位和形状来进行刺绣,使具有素描光影透视的明暗效果。与此同时,作品的背景尽可能的全部留白,如此,使作品的虚实关系更简单、更清晰和更彻底,充分体现一种更简洁和更纯粹的审美建构,在确立新的审美标准与价值的过程中来反映当代苏绣新的表现力与生命力。

姚惠芬—《素描少女肖像》

“简针绣”的创作理念在于:在刺绣过程中用做足“减法”的技艺来构成一种新的刺绣艺术形式。“简针绣”在处理作品中客观对象的线条构成时,其表现出的虚实关系较之传统的苏绣作品更简单、更清晰、更彻底。

“简针绣”所要表现的是以线条构筑起这样一种刺绣形式,即对立——空间——张力——境界,它将刺绣从传统技艺的确定性中拓展出来,呈现新的非确定性的艺术理念;它所蕴含的是少与多、繁与简、外型与内意的辩证法;它既是传统刺绣语言运用的全新表达,又是当代刺绣艺术创造的全新途径;它的诞生使当代苏绣具有了全新的视觉形式与审美观照。同时,作为创作者来讲,通过自己的心灵感悟来解读前辈大师的作品,把自己的感情与技术融入到新的作品中,创造出一个独特的艺术风格。

2017年,姚惠芬、姚惠琴所创作的当代苏绣作品《骷髅幻戏图系列》作为当代艺术作品入选并参加了“第57届威尼斯双年展中国馆”的展览,这是中国当代刺绣第一次进入有百年历史的世界顶级艺术大展,也是中国刺绣在和当代艺术的融合中获得承前启后发展的一个重要标志。

基于传统刺绣语言的本体性的重构,姚惠芬、姚惠琴在此次《骷髅幻戏图系列》的创作中,以最传统的语言写出了最当代的艺术故事,并建立起属于当代艺术的刺绣形式与审美观照,故应被视为一次“刺绣本质的重构与开拓”,也可被视为苏绣对于当代艺术的一种贡献。

姚惠芬、姚惠琴—《骷髅幻戏图系列》之一

《骷髅幻戏图系列》的创作,首先是对传统中国刺绣的致敬,以“回归传统”的刺绣方式对这幅宋代名画中的诸多含义进行了富有当代性的重新阐述。此次《骷髅幻戏图》的创作,其材料本身——丝线、技艺本身——针法都具有古老中国传统文化的色彩,具有清晰的历史脉络。在苏绣《骷髅幻戏图》作品中,丝线还是传统的丝线,针法还是传统的针法,但是在当代艺术理念的指引下,创作者由被动创作转化为主动创作,用全新的针法语言构成全新的苏绣形式。如此,一方面强化了传统刺绣语言的表现价值,凸现了创作者的当代艺术理念,创造出属于当代艺术范畴表现形式,另一方面使苏绣在突破传统创作模式之后有了转化成为当代艺术的路径与标准。

《骷髅幻戏图系列》运用几十种传统的针法去构成画面,创造图式,一方面将传统技艺重新挖掘、重新组合、重新创作,让传统刺绣语言——针法作为全新创作理念中的特殊媒介焕发出新的生命;另一方面,基于当代艺术表现形式与审美要求的创作实践,此次传统针法的运用在全新创作理念的指导下进行了反传统刺绣方式的创作,使作品呈现出当代性意义上的奇异构图,其中全新的表现形式与审美内涵有了前所未有的突破和建构,是继沈寿“仿真绣”、杨守玉“乱针绣”、任彗闲“虚实乱针绣”之后的又一次苏绣的创新实践,是传统苏绣在重新回归本体性创作过程中全新的创造与升华,是反映当代苏绣的表现形式与审美内涵的标志之一,被视作苏绣发展史上的一个新的“里程碑”。

姚惠芬、姚惠琴—《骷髅幻戏图系列》之二

对上面三位处在不同时代的刺绣艺术家所创造的刺绣形式与审美建构,按照通常的分析,我们可以认为:艺术创新,顾名思义就是指抛弃旧的艺术理念和表现形式,建立新的艺术理念和表现形式。而新的艺术理念与表现形式就会产生新的审美价值与审美内涵,艺术创新的本质等于在审美价值与审美内涵上从形式到内容的全新创造。

然而,当我们从刺绣的本体语言(针法)进行仔细研究,就能够发现这三位刺绣艺术家在创造属于自己的刺绣形式时,所运用的刺绣针法存在着一个很有意思的现象:其发展方向是沿着乱针(交叉针、三角针、长短针等,画面层次以重叠和堆砌为主)——虚实乱针(交叉针、三角针、虚实针等,画面层次从重叠和堆砌转向有序和通顺)——平针(接针、滚针等)——五十多种针法的集成创作,。由此,苏绣的在近百年的进程中,在这三位艺术家的刺绣创作与审美建构上,表现出一种由乱及平、由多及少、由繁及简又转向极繁的创造演化。从中,我们就能够发现“神秘的余数”——刺绣语言的创造及运用对刺绣审美创新的推动作用。

如果说传统的苏绣理论研究是一个“实的空间”,那么,审美建构的研究则是要在“实的空间”里挖出一个“虚的空间”——把蕴藏在经验背后的很多“意思”(无论现象还是本质)寻找出来,传达出来,使其中的关系与结果得到深层次的解释,使创造目的和意义更为清晰。

因此,基于审美建构的研究有助于提高苏绣理论研究的高度和深度。它有一种把人们引入精神深处感知艺术真谛的能力。在其中,形而上学不是被判断的,而是被体验的。在种种不可知的体验中,人们会产生某些精神感应,从而在全新的境界里去思考人的存在、思考作品的深刻内涵及其背后的审美意义,这样,才有可能弄清楚人和作品中那些“神秘的余数”,通过可观照的现象品味出不可观照的意思。

艺术是有形式的。在苏绣中,平针绣有平针绣的形式,乱针绣有乱针绣的形式,从造型到色彩,从写实到到写意,而无论哪种形式其中都蕴含着或多或少的“意义”,创作者在创造形式的过程中把“意义”注入了形式。而理论研究则是解释形式,给形式以美的定义,并深入创作者的心灵世界解读出其中艺术精神和创作思想,赋予形式以生命,赋予意义以价值。以全新视角及方法论的研究无疑能够给苏绣尤其是当代苏绣提供“另辟蹊径”的批评方向,对苏绣人物及作品作出宏观上的整体把握及微观上细致定位。

新的时代为我们的苏绣理论研究提供了新的视野、新的方法。在此背景下,当我们对苏绣人物及作品能够作出具有审美建构的分析与意义判断的时候,我们理论研究将会有一个大的拓展并由此而进入更高、更好、更强的境界。

作者简介:

俞君瑶,苏州姚惠芬艺术刺绣研究所所长助理、研究员。