关键词:镂空;类剪纸;文人剪纸;吉祥如意;

一、民间剪纸艺术的历史渊源

“剪纸”一词,首次见于唐杜甫的《彭衙行》及唐山东邹平人段成式的《酉阳杂俎》,但其时并未完全指代今日所理解的剪纸艺术。尽管这两个文献中的“剪纸”尚未发展成为今天的镂空艺术形式,它们仍是命名这门艺术的重要依据,也标志着剪纸文化在文字记载中的初露锋芒。

纸张的发明与演变,历经漫长且复杂的历程。在纸张出现之前,甲骨与竹木简是人们用于记载文字的主要载体。然而,由于它们的笨重性,到了东周晚期,也就是春秋战国时期,绢类丝织品开始崭露头角,得到了官方的青睐。绢帛与缣帛这些轻柔的丝织品相较于竹木简来说更加便携,因此,它们开始与竹木简一同使用。据《后汉书》范晔所述,“用缣帛者谓之纸”,同时《云麓漫抄》宋赵彦卫亦提及“古之纸即缣帛”,这足以说明古代纸的概念与我们现今的理解有着显著的差异,那时的纸与缣帛在一定程度上是混淆的。这一演变过程,不仅代表了人类文明进程的推进,也彰显了人们对于书写媒介的不断追求与创新。

剪纸,这一深具历史底蕴的艺术形式,因材料的限制和保存手段的匮乏,使得古代佳作鲜有留存。尽管它在各个领域中得到了广泛应用,但因“用之即弃”的轻视态度及“易损易烂”的特性,历史遗留物和典籍记载变得极为珍贵,这无疑为剪纸的保存留下了遗憾。因此,我们不能仅凭现代的“纸”概念来评判,而应深入历史,摒弃孤立视角,才能真正领略剪纸艺术的魅力与价值。

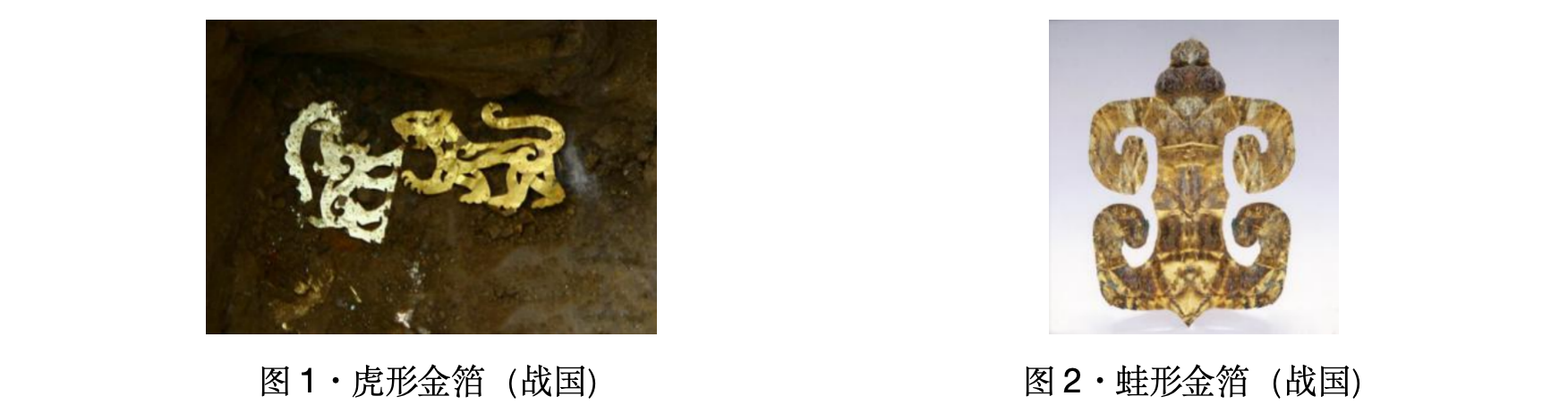

当我们谈及剪纸这一艺术表现形式时,常常会用“镂空”作为其特性的形容词。事实上,这种技艺在纸的发明之前,已有其深厚的历史土壤。回溯到商周乃至秦汉时期,雕刻于皮革之上的花卉图案、金银箔片和玉片的精细雕琢技艺,与我们所熟知的剪纸艺术在技艺手法上展现出了异曲同工之妙,因此我们常常将其称为“类剪纸”。举例来说,1955年在河南郑州附近出土的商代金质夔凤纹薄片,或是河南新乡市辉县固围村的战国银箔镂空刻花,乃至湖北江陵望山一号墓出土的战国皮革镂空刻花,无一不为我们揭示了这种“镂空”技艺的起源。通过这些实例,我们能够更为深入地理解剪纸艺术的发展脉络及其历史渊源。

在中国古代史书的浩瀚海洋中,《吕氏春秋.重言》《说苑.君道》《史记.晋世家》三部著作联手为我们勾画了一幅生动且富有深意的历史画面。那是公元前1064年,周武王姬发驾崩之后,幼子姬诵承袭王位,开始了他的成王时代。由于年幼,姬诵的叔父周公旦便担当起了辅佐的重任,这段历史被尊称为“周公摄政”。在那段时光里,成王与他的弟弟叔虞一起嬉戏,有一次,他们玩起了以桐叶为珪的游戏,成王一句“以此封汝”的玩笑话,却在周公旦的坚持下,变成了史实。周公旦,这位位高权重的摄政王,用他的智慧和坚定,使得周成王不得不将唐地封给了叔虞。叔虞来到唐国后,没有辜负这份封赏,他励精图治,使得这片土地上的百姓安居乐业,享受了长达七百多年的风调雨顺、国泰民安。在叔虞及其后世继承者的共同努力下,唐国逐渐繁荣起来,成为周朝一个重要的诸侯国。然而,天有不测风云,人有旦夕祸福。唐叔虞终究还是离去了,为了纪念这位为晋国创立基业的始祖,人们在他曾经生活过的这片土地上,建立了一座宏伟的祠堂“唐叔虞祠”。叔虞的后代继位后,因为“晋”境内的悬瓮山旁有晋水经过,他们选择了更为贴近这片土地的名称“晋”作为新的国号,于是,唐叔虞祠也更名为“晋王祠”,以纪念这位伟大的祖先。而关于那片桐叶的故事,更是成为一段传颂千古的佳话。将桐叶剪撕成玉圭的形状,这种手工技艺不仅展示了古代人们的智慧和巧思,更是剪纸艺术的雏形。直至今日,“撕纸”和“树叶镂空”仍被视为剪纸艺术中的重要技艺。因此,我们可以确信,从西周时期开始,剪纸的雏形便已经存在,这一点在史书中得到了有力的证明。

当历史的车轮滚动到汉朝,我们发现,此时的剪纸艺术已经开始绽放出独特的光彩。那时,剪制彩幡的习俗应运而生,成为一种流行的节日装饰。每当节气时令到来,人们便会剪制各色彩幡,以表达节日的隆重和喜庆。特别是立春这一天,更是盛况空前。据《汉书·志·郊祀志》记载,立春时,为了迎接春天的到来,人们会举行盛大的祭典,这一习俗不仅限于宫廷,地方官员也会积极响应下至令史都会服青帻,以表示对春申的尊敬和祈福。与此同时,《后汉书·礼仪志》中也有类似的描述,指出立春之日,不仅京师百官要衣青衣、服青帻、立青幡,以示兆民,民间也盛行用各色的丝绒织品剪制成彩色的小幡戴在头上。这不仅是对节日的热烈庆祝,更是对政府行为的遥相呼应,这就是所谓的“翦彩为幡”。“彩”字,在此处,是对纺织用品颜色的统称。人们不仅用它来剪制彩幡,还会用于绘画和书法。在那个时代,这些用途广泛的织品,甚至被视作为“纸”。从《后汉书·宦官列传》中的《蔡伦传》我们可以知道,蔡伦发明造纸术后,人们开始大量使用树肤、麻头、弊布、鱼网等材料造纸。在此之前,丝织用品因其柔软细腻的质地和丰富的色彩,已经在一定程度上替代了纸的功能,成为了人们生活中的重要物品。因此,我们可以说,汉朝的丝织用品在特定的历史环境中,即被称作“纸”。在那个纸制品尚未普及的时代,“彩幡”已经与今天的剪纸艺术有了异曲同工之妙。除了材质的不同,它们所承载的文化内涵和审美价值是相同的。这些丰富多彩的丝织品,不仅仅是汉朝人民智慧的结晶,更是中华民族传统文化的重要组成部分。

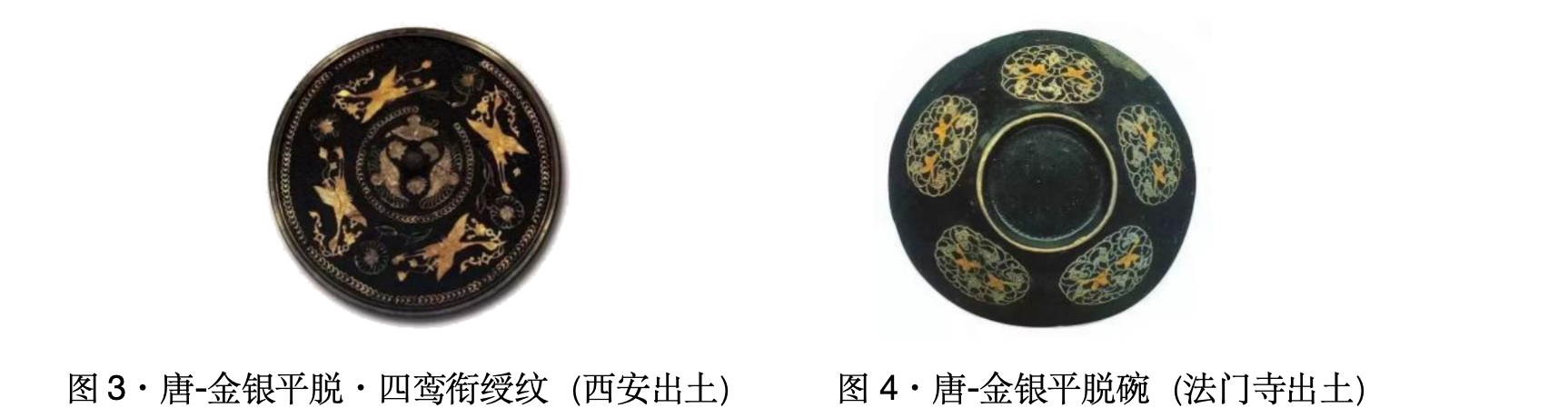

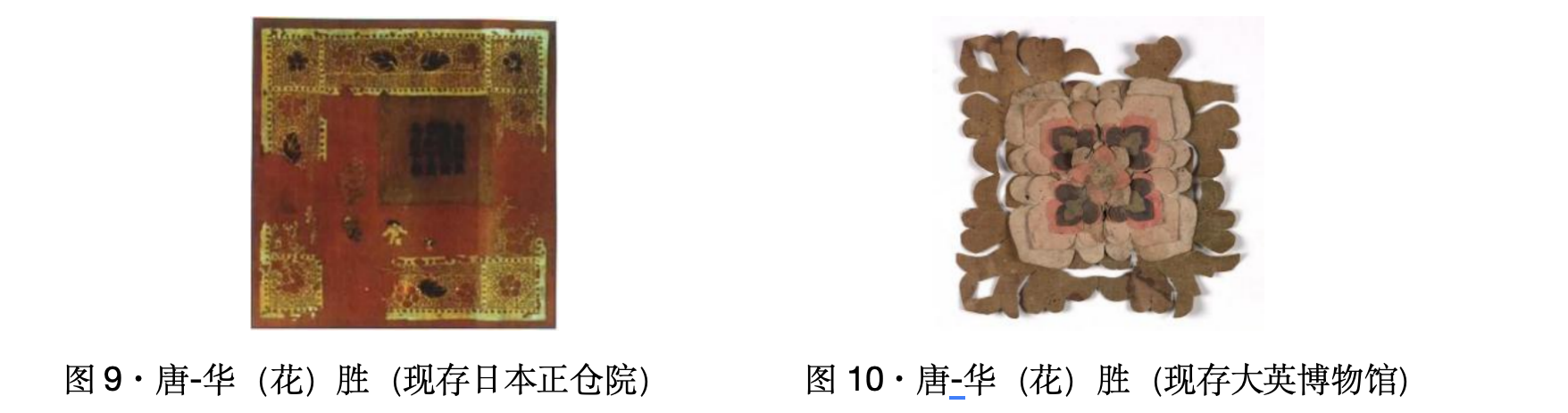

“金银平脱”,这一华丽且历史悠久的工艺,根植于汉代的文化沃土中,绽放着独特的光芒。回溯至夏商时期,社会的发展犹如波澜壮阔的江河,由石器时代迈向青铜器时代。在那个时期,民间工艺中悄然诞生了一种以锤打金(银)片作为装饰的手法。虽然当时的技术尚未成熟,但这些金(银)片仍然以它们独特的光泽,简单地附着在器物表面,为原始的铜器带来一丝华丽与尊贵。随着时间的流逝,到了东周后期,即春秋战国时代,这种技艺逐渐演进,成为了“金银错”。工匠们开始将金、银的丝纹样式,精细地镶嵌到器皿表面的花纹之中,使得器物更加璀璨夺目。陕西出土的战国铜壶,便是这一时期“金银错”工艺的杰出代表。然而,真正让“金银错”达到巅峰的,却是汉唐盛世。此时的工匠们不仅继承了前人的精湛技艺,更在此基础上进行了完美的改良。不仅金属器皿上闪耀着金银的光泽,就连漆类制作的器具也同样受到了这种华丽装饰的青睐。这便是“金银平脱”的魅力所在,它以金、银的薄片装饰在漆器表面,再经过精细的研磨,使得金银与漆器完美融合,形成了一种既雍容华贵又不失典雅的艺术风格。在民间,这种技艺更是得到了广泛的传承与发展。人们将丝帛等布料剪刻镂空,制作成比金、银更加经济实惠的饰品,如“华胜”,巧妙地装饰在发鬓之间,为日常生活增添了一抹亮丽的色彩。可以说,“金银平脱”不仅是一种工艺,更是一种文化的传承与发扬。它承载着古人的智慧与创意,也见证了中华文明的辉煌历程。

自汉代以来,中国人民一直保留着以吉祥的方式迎接新春来临的传统习俗,其中包括在立春这一日剪彩为幡。据《荆楚岁时记》所载,正月七日被称为人日,人们会用七种菜制作羹汤,同时剪彩为人形或是用金箔雕刻人形,然后贴在屏风上或头部,展现出华丽的装饰。这种剪彩的形式,起源于两晋时期,所剪的并不仅仅是纸张,还包括五彩丝绸和金属材料,使得剪纸工艺更加多元化。在西晋和东晋时期,春节习俗中出现了人日这一特殊节日,同时也有了剪彩为人的习俗,成为剪纸发展史上的重要组成部分。人日的传统祭祖活动,表达了对祖先的怀念、追思和祈福之情,逐渐形成了固定的信仰体系。唐代诗人李商隐在《人日》一诗中写道:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”,进一步印证了剪彩为人这一习俗源于晋代的历史渊源。剪彩这一民间工艺逐渐与传统风俗相结合,为民间装饰性剪纸的产生和发展奠定了基础。因此,剪纸艺术在中国的发展过程中,不仅展现出人们对美好生活的追求和向往,更展示出了中国传统文化的丰富内涵和深厚底蕴。剪彩为人作为中国传统文化的一个缩影,承载着民众对美好未来的祈愿,也是对祖先的尊重和怀念。通过剪纸这一古老的手工艺术形式,人们传承着文化的精髓,共同见证着时间的流逝与传承。

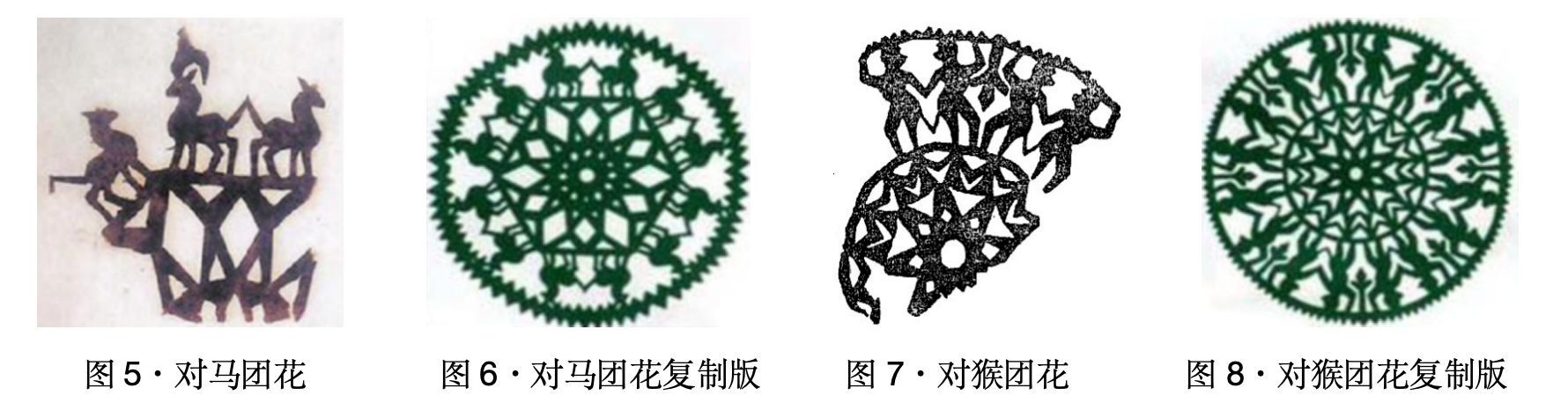

剪纸在我国历史悠久,早在1400多年前的南北朝时期,就已经有人使用剪纸作为陪葬品。这些剪纸作品如“对马团花”、“对猴团花”、“菊形团花”和“忍冬团花”等,为我们了解剪纸的历史提供了宝贵的参考。这一发现不仅印证了早期文献中对剪纸历史的记载,同时也将我国剪纸的历史推到了更加可靠的年代,缩短了纸的发明和剪纸出现之间的时间距离。其中,“对马团花”和“对猴团花”是两件重要的剪纸作品。经过复原,我们发现“对马团花”中原本仅存的三匹马,实际上是六对十二匹马,团花中间是一个正六角形,通过折叠技术完成,直径约25cm。而“对猴团花”则呈现出八对十六只猴围坐一团的场景,每对猴子都回首相望,非常生动且巧妙,团花中心是八角菱形,直径约26cm。这两幅作品精巧地设计,不仅是艺术品,更蕴含着“马上封侯”的寓意。这些剪纸作品的发现,为我们揭开剪纸历史的面纱,让我们能够更全面地了解剪纸的起源和发展。通过对这些古老剪纸作品的研究,我们可以看到古人在剪纸技艺上的独到之处,以及他们对生活的热爱和创造力。剪纸不仅是一种艺术形式,更是一种传统文化的延续和传承,它承载着历史的印记,传递着民俗的温暖。在当今社会,随着科技的发展和文化的交流,剪纸这一传统手工艺正逐渐受到重视。人们纷纷意识到剪纸的独特魅力和文化价值,开始重拾这一传统工艺,注入新的生命力和创意。剪纸作为一种具有深厚文化底蕴和特色的工艺品,正在走进更多人的生活中,并且在现代艺术领域中有着愈发广泛的应用和发展。通过发现和研究1400多年前的南北朝时期高昌古国的剪纸作品,我们可以更好地理解和珍惜传统手工艺的重要性,同时也激发了对剪纸艺术的更深入探索和传承。剪纸的历史源远流长,它代表着中华民族独特的文化传统和文明底蕴,希望这一古老而宝贵的手工艺能够在当今社会中得以传承和发扬光大。

对猴团花与对马团花,是折叠团花剪成的图形,具备一定的随意性。它们作为丧葬用品,在古代被用来慰藉亡灵,并祈求升官发财。与猴团花一同出土的剪纸银锭和首饰,为这一说法提供了证据。虽然这些剪纸作品是目前发现最早出土的,但在剪纸发展史上并不是第一个,这也说明南北朝时期的剪刻工艺并非仅仅为了丧葬习俗而存在。剪纸这种手工技艺在先人们的日常生活中有着一定的地位,反映了当时人们对于艺术的追求和表现。因此,可以推断在那个时期,乡土民间流行的剪纸一定是相当盛行的。

隋唐时期,剪纸艺术开始盛行,北齐博陵曲阳人杜台卿在《玉烛宝典》中记录了人们在立春时剪彩的习俗,其中包括了剪成燕子形状放置在檐楣上或者戴在头上的传统。在唐朝时期流行的“胜”剪纸中,有些被雕刻成花草纹样,被称为“华(花)胜”,有些则是几何纹样,称为“方胜”,还有些被剪刻成人形,并称为“人胜”。这些彩幡纹样在民俗“人日”时被相互赠送。“胜”的剪刻材料多为金箔和丝织物,与广东的“铜衬料”有着相似之处。剪纸制作过程中,先将素绢剪成所需形状,然后再绘制细节、上色,近似于现代的“绘色剪纸”。隋唐时期人们对剪纸艺术的热爱和创造力,使得这一传统艺术得以传承并在不同形式中不断演变。如今我们所看到的大多数剪纸作品是小型花样,但其源远流长的历史渊源和丰富多彩的文化内涵仍然值得我们去探索和传承。剪纸不仅仅是一种工艺品,更是一种艺术表现形式,展现了人们独特的审美观和创造力。

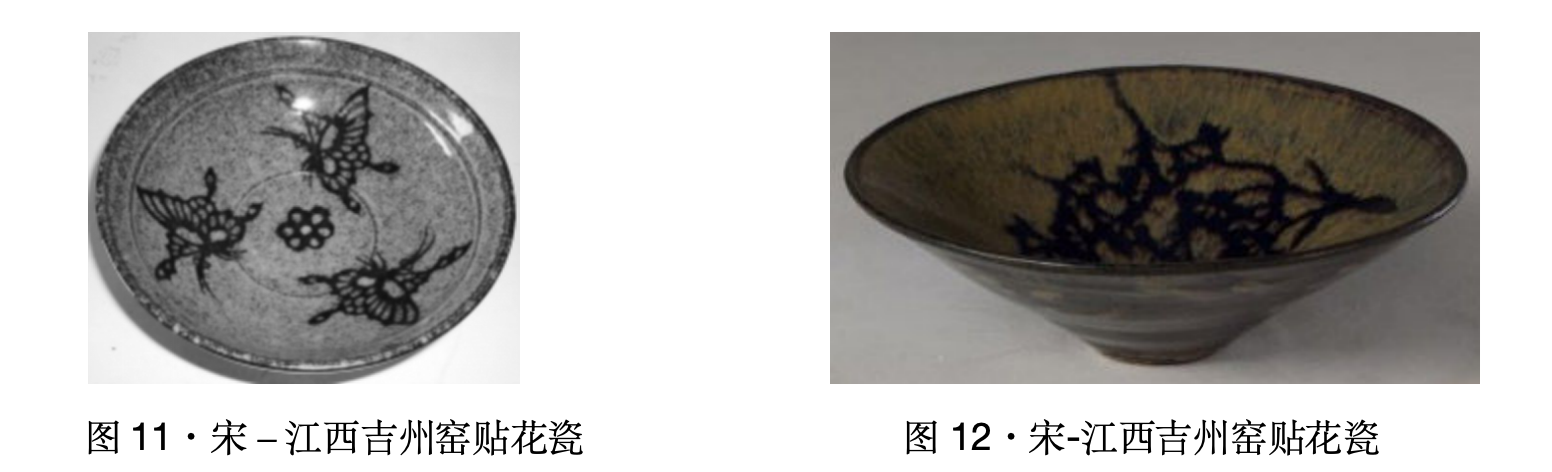

在宋元时期,随着城市经济的大规模发展和民间经济的繁荣,各类手工业也日渐成熟。特别是在北宋时期,中国已经出现了专门从事剪纸艺术的手工艺者。周密在《志雅堂诗杂钞》中生动描写了当时汴梁京城民间工匠中的一些剪纸高手,他们凭借着极其精湛的技艺,能够随心所欲地剪出各种色彩缤纷的花样。其中,俞敬之更是被誉为剪纸史上第一位留名的民间剪纸艺人。孟元老在《东京梦华录》中也有所记载,描述了东角楼街巷中瓦子里挤满了各种手工艺人的景象,包括卖货药的、剃头匠、画曲令者等等。在这个热闹的场所,剪纸艺人们也无疑发挥着重要作用,他们的技艺精湛,让人惊叹不已。这些记录显示,宋元时期的剪纸形式已经变得丰富多样,技艺也日臻成熟。与此同时,剪纸艺术还启发了陶瓷工匠的灵感。在江西吉州窑(永和窑)的艺人们的巧手下,成功地将剪纸艺术与陶瓷器皿相结合,创造出了独具一格的陶瓷装饰技法。剪纸贴花的陶瓷作品不仅展现出了精美的剪纸纹样,同时也为陶瓷制作增添了新意和独特魅力。宋元时期的剪纸艺术家们凭借着精湛的技艺和创新的思维,为中国的手工艺术注入了新的活力和灵感。他们的作品不仅赢得了当时人们的赞誉,也为后世传统手工艺的发展留下了宝贵的遗产。这段历史也让我们对中国古代手工艺的繁荣与发展有了更为深刻的了解,同时也让我们珍惜和传承这些珍贵的文化遗产。

明代时期,剪纸艺术在江南地区广泛传播,种类繁多,应用领域拓展。根据《苏州府志》,明代赵萼制作的夹纱灯采用剡纸刻花竹禽鸟,配以浓晕色熔蜡涂染,轻绡夹之,熠熠生辉,栩栩如生,令人仿佛置身轻烟之间,难分真伪。《太仓州志》中记载,南关顾后山制作的巧思灯以麦秆细丝制成,技艺精湛独到,然而因技艺未传,使得这种灯彩不再继承,仅留下赵氏夹纱灯的朴雅风采。江南灯彩素来出类拔萃,而夹纱灯中的剪纸图案更是以其逼真效果著称。赵萼和顾后山以剪制“灯花”而名满江南,其作品在烛光映衬下惟妙惟肖,令人叹为观止。1965年,江苏省江阴市出土一把明代折扇,扇面由双层绵筋纸裱成,在简约的绵筋纸之间夹着一幅“梅鹊报春”的剪纸,独具匠心,巧夺天工。明代剪纸艺术的发展,不仅体现在夹纱灯和折扇上,更表现在各种日常用品的装饰上。剪纸工艺独特巧妙,注重细节,赋予作品新颖魅力。明代剪纸作品以其精湛技艺和丰富想象力,成为那个时代文化艺术的瑰宝。

清代是剪纸艺术发展的高峰期,剪纸样式日益丰富多彩。《保定府志》中记载了张蔡公之女-石女的剪纸技艺,被赞誉为“细剪春花秋菊、细草垂杨”,惊艳人神。柴萼的《梵天庐从录》中描述了全椒人江舟的剪贴技艺,更是将剪贴与书画相提并论。另一位德清人俞樾在《茶香室丛钞》中写到了失明的林纲斋,他以剪纸为字,以飞动若龙蛇的技艺,成为了一位著名的剪纸工匠。这些清代剪纸工匠已经不再是简简单单的乡土艺人,而是多为文人,他们的作品吸引了文人的兴趣。他们的剪纸作品精细、巧妙、令人叹为观止。因此,除了传统的民间剪纸外,也出现了文人剪纸这一新的形式。清代的剪纸艺术在这些精湛的工匠手中达到了巅峰,并展现出了多样的艺术风貌。他们的作品传世至今,成为后人学习借鉴的典范。清代的剪纸不仅仅是一种手工艺,更是一种高雅的艺术形式,展现了文人雅士的审美追求和创造力。

北京故宫博物院的"坤宁宫"是皇帝结婚时的洞房。宫内墙壁、顶棚、窗户都贴满了剪纸团花、角花,而宫殿两旁的过道上同样布满了剪纸装饰。这些剪纸装饰并非只是简单的装饰,而是承载着丰富的意义。在民间,挂剪纸门笺、贴窗花是迎接新年的传统习俗,象征着辞旧迎新。清朝时期,剪纸艺术在皇宫和民间都得到了广泛展示。清代民众通过剪纸展现了他们独特的审美情趣和文化追求。受到文人绘画的影响,民间剪纸风格既有粗放活泼之处,又不乏典雅细致之美。这种雅俗共赏的文化传统在市井民众中广泛传播。剪纸的艺术形式也在不断演变,但它始终代表着人们对美好生活和未来的期许,体现着历史文化的传承和创新。

二、民间剪纸艺术的审美创造

剪纸是一种传统艺术形式,常常以五谷丰登、六畜兴旺、风景生肖、花草瓜果等日常生活题材为主题。人们在喜庆节日时,用剪纸来装饰门窗、顶棚、灯笼等,以营造浓厚的节日氛围,抒发内心情感。有些剪纸作品则被用作喜花、礼花的底样或刺绣图案,这些风格纯朴、精致多彩,充满趣味,展现了劳动人民对美好生活的向往和追求,深受广大群众喜爱。

不同地域的剪纸作品展现出了各族人民不同的审美趣味。西北地区的剪纸作品表现出粗犷、淳朴和古拙的艺术风格;江南地区的作品则纤柔、明快,展现出秀丽的一面;广东剪纸注重富丽、堂皇、剔透和玲珑的风格;华北地区的作品则形式多样,富有生活气息。各地剪纸作品的不同风格反映出了当地人的文化特点和审美情趣,丰富了中国传统艺术的多样性,也展现了各地区丰富的艺术创造力和审美追求。

剪纸艺术受到了制作材料和工具的限制,无法像绘画那样丰富明暗层次,也难以展现复杂的场面。然而,其特点在于简约构图、精炼造型,线条清晰,黑白鲜明,展现出独特的艺术风格。同时,剪纸作品的表现形式也极为多样,丰富多彩。

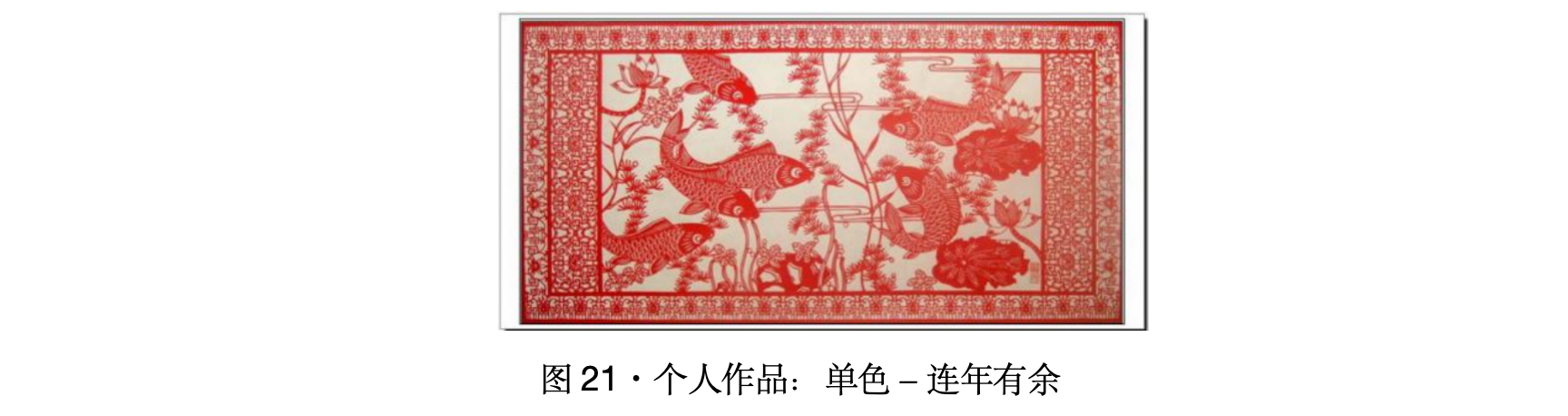

(一)单色剪纸

单色剪纸是一种常见的艺术形式,其以单一颜色的色纸进行剪刻而成,注重阴阳对比和虚实的变化,通过简洁的方式展现作品的色调。在民间艺人们的创作中,单色剪纸展现了大方淳朴和传统意蕴,展现出深厚的民俗文化内涵。相较于绘画作品,单色剪纸对颜色进行了简化和概括,通过简约的方式,来表现独特的韵味。在剪刻过程中,单色剪纸相对于其他形式更为方便,最大程度地展现了剪纸的特色。无论是剪纸的技法还是作品所传达的情感,都证明了其作为一种民间艺术形式的独特魅力。

(二)彩色剪纸

彩色剪纸通过对单色纸张进行彩色搭配或点染,呈现出更加绚丽多彩的效果。这种艺术形式不仅给人带来新鲜感,更是一种深层次地展现民间艺人的情感和意愿。通过五颜六色的剪纸作品,他们传达出多彩生活和精神诉求。彩色剪纸作品不仅仅是简单的艺术表达,更是一种对生活和情感的真挚传递。每一件作品都蕴含着作者的心意和情感,展现出他们独特的文化内涵。因此,彩色剪纸作为一种传统艺术形式,为人们提供了一扇窥探民间文化和情感世界的窗口。

彩色剪纸制作手段有多种,分别通过拼、染、套、点等方式进行结合搭配,制作过程中用到的色彩颜料也不同于传统的绘画(国画、油画等),对比鲜明、和谐统一,从表现形式上大致可分为:套色、点彩、分色等。

套色剪纸:是一种传统手工艺,它通过剪刻单色纸来制作,主要以阳刻为主、阴刻为辅。在剪刻过程中,要留出较大的空间,以便后续可以进行彩纸的套色。一般套色剪纸为了突出彩纸,在剪刻正稿时多用颜色较深的纸进行创作,如:黑色、深蓝色等,剪刻完成后在剪纸背面搭配上各种彩纸,为了艺术效果更佳突出、集中,套用一个主调色彩,如:表现吉祥类的剪纸花样,以套红色为主,其余彩色作为衬托,此类较细腻些,另一种套色剪纸比较粗犷,正稿完成以后,套色时不特意按正稿形体的轮廓线来进行搭配,而是类似大写意一样,套出正稿纹缕之外或不到正稿纹缕,这种剪纸套色,有些近似于个别的民间年画和陶瓷玩具的染色一般,大红大紫、用笔大胆,依然非常的协调、自然。

染色剪纸:是一种传统的手工艺,以生宣纸和连史纸为主要材料,使用植物染料进行点染,使其色彩透明鲜艳。这项技艺在河北、山西、福建等地广泛传承,尤其以河北蔚县为著名。制作过程中,使用白酒进行调色,然后根据剪纸图案的要求进行点染。白酒的渗透性较好,每次可以点染多张作品,效果鲜艳丰富。染色剪纸所用的颜料多为民间的植物染料,如洋红、洋绿、橘黄等,色彩绚丽多彩。这种民间技法不仅具有丰富的色彩感,而且具有传统文化的独特魅力,体现了人们对传统工艺的传承与创新。

分色剪纸:浙江浦江以其独特的剪纸艺术闻名,这种技艺与剪贴相似,将红、绿、蓝、白等色彩纸巧妙拼合,再依据原画构图,精心剪刻而成。艺术家们通过细致的布局和分色的技巧,将多样的纸张组合成一幅完整的画面。这种分色剪纸不仅展现了艺术家们的想象力和技术功底,更体现了对色彩搭配和构图的深刻理解。

铜衬料:类似于套色剪纸,但其用料以薄薄的“铜箔”、“银箔”为主,经剪刻和套色搭配后,作品金碧辉煌。这种技法在广东佛山得到传承,展现出独特地方特色。其独特之处在于对铜箔和银箔的精细运用,以及套色的精湛技艺。

三、民间剪纸艺术的文化意蕴

剪纸艺术源远流长,展现出极致的艺术魅力和观赏价值。它起源于古人祈福、祭祖、求神等一系列的祭祀活动,扎根于博大精深的中国传统文化之中,数千年的发展史同时也使它浓缩了中华民族的文明史和数千年的传统理念,延续着中华民族古老的人文精神和思想脉搏,成为中国传统文化的重要组成部分,同时是传统信仰、人伦、道德的缩影,也是观察一个民族民风及民俗的重要窗口。

剪纸作为源自民间的一种装饰艺术,体现了人们对美好生活的向往和追求。它承载了民众的理想信念,记录着人们的喜怒哀乐和日常细节。民间剪纸的题材丰富多样,涵盖了神话传说、花鸟鱼虫、衣食住行等各个方面。在主题创作中,剪纸艺术家巧妙地运用象形和谐音等抽象手法,以表达对纳福、求嗣、吉祥、平安、姻缘、进财、饮食以及起居等各个方面的祈福和祝愿。

古老的中华民族受儒释道的影响较深,情感是较委婉含蓄的,不喜欢太过于直白到一览无余的来表达的,中华民族喜欢含蓄美,有如“空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像,言有尽而意无穷”之感。所以民间剪纸艺人们也受其影响,在剪刻吉祥图案时手法也隐喻,总体是按“有图必有意、有意必吉祥”这种满藏深意的传统寓意手法来进行创作的。从剪纸的意蕴表现形式上,最常见的就是象形取意、谐音寓意和专题示意,用它们来表达心中特定的含义。

(一)象形取意

剪纸作品中,常用“象形寓意”来表达乡土艺人们对美好生活的憧憬热爱以及惬意祈望,如:牡丹,它是我们中国的国花,寓意着气质典雅、雍容华贵,在民间艺术中有圆满、吉祥、富贵的象征。又如竹子,代表着品格虚心、生而有节、正直淡泊,在民间艺术中有平安、长寿、青春永驻的象征,再如中国龙,代表着皇权和尊贵,但在剪纸中新婚之日运用较多,常以祝福为主,龙凤相结合取名“龙凤呈祥”、“龙飞凤舞”,大红的剪纸象征了新婚的欢悦、幸福、美满。而在祝寿作品中,则经常运用仙鹤、寿桃和松树等寓意长寿延年的图案。这些传统剪纸作品以象形寓意为主题的作品非常多,如:

植物:在文化中具有丰富的象征意义,桃、万年青、松、柏代表延年益寿;石榴、瓜果代表多子多福,家族兴旺;百合、荷花象征百年好合;梅兰竹菊分别代表高洁谦虚、素淡高雅、不屈不挠、不惧严寒。植物的象征意义贯穿于人们的文化信仰,寓意着美好的愿望和价值观。

动物:它们的形象常常被用来代表各种美好的寓意。大象,象征着和平与力量,给人一种宁静与安详的感觉。狮子则代表着尊严和欢快,让人联想到阳光和温暖。而龟则是象征长寿与稳健,为人们祈求长寿健康。喜鹊常常被视为喜庆的象征,预示好运与幸福即将到来。猫和蝴蝶则代表美好和高寿,蝙蝠被认为是福气的象征。

人物:寿星、福星、财神、和合二仙和刘海儿,代表着长寿、幸福、财富和和谐家庭。他们象征着人们对美好生活的向往和追求。

器具:碗代表着美好的婚姻,而“扣碗儿”则寓意着幸福吉祥,生活充满喜悦。琴瑟象征着夫妻和睦相处,共同伴随漫长岁月。筷子则暗示着幸福的家庭和多子多孙的祝愿。长命锁则预示着长寿和健康的祝福延续。

(二)谐音寓意

谐音寓意是利用我们中国汉字的谐音,来表达期盼吉祥的一种寓意方法。人逢喜庆昂扬,到了吉祥欢乐的日子往往都会用取谐音寓意来讨个“口彩”,这也是在剪纸艺术中比较常用的一种表现手法,在汉字中有些多音字,虽然读音相同,但“音同意不同”,剪纸图案设计出来后也就通俗易懂了。

谐音寓意是民间传统文化中常见的表达吉祥的方式,分为明谐音和暗谐音两种。明谐音指外界事物与汉字直接联系,易于理解;而暗谐音则是为了吉祥用语而将外界事物与汉字通过谐音联系起来。这种传统文化现象在表达吉祥祝福时被广泛应用,通过巧妙的谐音,人们可以感受到吉祥意味,在中国文化中,明谐音和暗谐音的精致运用,不仅丰富了汉字的含义,更使人们更深刻地领会祝福的意义。

纳福:剪纸内容用“葫芦”谐音“福禄”取义福禄双全;六合同春,剪纸内容是用“鹿、鹤、桐树”;耄耋富贵,剪纸内容是用“猫、蝶、牡丹花”。

求嗣:连生贵子,剪纸内容是用“莲、笙桂花”;多子多福,剪纸内容是用“石榴、蝙蝠”,瓜瓞(大则曰瓜,小则曰瓞)绵绵“瓜形、蝴蝶”;

平安:大象和万年青象征着“万象更新”,柿子与如意形相搭配则代表“事事如意”。

姻缘:蝶恋花“蝴蝶、牡丹花”,鱼钻莲“金鱼、莲花”,这也带有男女交合的寓意,也可以说是民间的一种对性学的认知,琴瑟和谐“琴、瑟、荷花”组成画面,琴瑟和调花烛夜,凤凰匹配洞房春。

加官进财:太师少师---两只憨态可掬的狮子,一大一小组成画面,辈辈封侯-大猴身上北一只小猴,官上加官- 一只公鸡鸡冠上面还有一朵鸡冠花;刘海戏金蟾-一路撒金钱,肥猪拱门......举不胜举。

源自千百年的文化传承,中国的民间剪纸艺术承载了民众祈求安宁和吉祥的心声。创作者们在作品中融入了中国吉祥传统元素,如龙、凤、瑞兽等符号,在剪刻技法和创作理念上,民间剪纸艺术展现出了独特的中国传统文化特色。这种艺术形式不仅是艺人们的创作方式,更是对传统文化的传承和弘扬。

四、结语

剪纸作为中国民间工艺美术的代表之一,承载了丰富的文化内涵和美好的愿望。这种“千剪不断、万剪相连”的剪纸手工艺,从古到今在民间艺人的手中,凭着自己的手艺和心灵,将剪纸这门传统的技艺形式锤炼的日臻完善、丰富多彩。这门手艺也寄托着民间艺人心中美好的情怀和愿望,向我们诉说着在乡土民间的劳动人民们的喜怒哀乐,同时伴随着时令节气、祭典祈福等生活点滴的细节,点缀着生活中的角角落落,千百年来,这门剪纸手艺也一直结合着各地的风俗习惯、人民的祈望而进入千家万户,也传遍了祖国的大江南北。

随着时代的潮起潮落,剪纸也在时代的浪潮中跌撞前进,有过低谷甚至面临过生死抉择,但是剪纸凭着自身的强大的生命力,重新崛起,得到了青睐、重视和保护。

中国的传统文化历史悠久,在历史的进程中早已形成系统的文化优势,对外来的文化也具有强大的同化力和溶解力。具有千年发展史的剪纸艺术以它特有的艺术形态,从简单化慢慢地发展到千姿百态的多样化,从民间慢慢的融入整个社会的各个层面,剪纸艺术家们也用民间剪纸表现着自己的独特视角,传达着自己所特有的文化底蕴和中华民族的传统文化习俗。

参考文献

[1]乔晓光.空花·剪纸研究与创作[M].山东美术出版社.2010.

[2]李振球,乔晓光.中国民间吉祥艺术[M].黑龙江美术出版社.2000.[3] 乔晓光.中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术[M].山西人民出版社.2004.

[4] 张道一.燕尾裁春:民间剪纸于艺人[M]武汉:湖北美术出版社,2003.

作者:崔艳华