Abstract

This paper aims to explore the environmental design principles and practices of Intangible Cultural Heritage (ICH) inheritance spaces, taking the Qinhuai Lantern Craft Inheritance Studio project as an example. It analyzes the characteristics of ICH inheritance spaces and their importance in the preservation and dissemination of ICH. Through in-depth research on the history and current status of Qinhuai Lantern Craft, combined with design principles that are people-oriented, unified in functionality and artistry, and combine cultural inheritance with innovation, the environmental design practice of the Qinhuai Lantern Craft Inheritance Studio is conducted. This paper not only demonstrates the innovative points and characteristics of the design results but also evaluates their social benefits and impacts. Finally, it provides an outlook on the future development trends of environmental design for ICH inheritance spaces.

关键词: 秦淮灯彩 非物质文化遗产 工作室设计 传承 创新

绪论

第一节 研究背景与意义

随着全球化的加速和现代化进程的推进,传统的非物质文化遗产技艺面临着前所未有的挑战。为了保护与传承这些宝贵的文化遗产,非遗传承空间的环境设计显得尤为重要。本文的研究背景正是基于这一现实需求,旨在通过秦淮灯彩传承工作室的环境设计实践,为非遗传承空间的改善与提升提供有益的参考。

第二节 研究现状与发展趋势

目前,国内外关于非遗传承空间环境设计的研究逐渐增多,但专门针对秦淮灯彩的研究仍相对较少。未来,随着人们对非遗保护意识的提高,非遗传承空间的环境设计将更加注重文化性与现代性的结合,呈现出多元化、个性化的发展趋势。

第三节 研究内容与方法

本文的研究内容主要包括秦淮灯彩的历史与现状、非遗传承空间的环境设计原则、秦淮灯彩传承工作室的环境设计实践等。研究方法包括文献综述、实地调研、案例分析等。

第四节 论文结构与创新点

本文分为绪论、非遗传承与环境设计概述、秦淮灯彩传承工作室项目背景、非遗传承空间环境设计原则、秦淮灯彩传承工作室环境设计实践、项目设计成果与评价、非遗传承空间环境设计的思考与展望以及结论等部分。创新点在于结合秦淮灯彩的具体案例,深入探讨了非遗传承空间的环境设计原则与实践。

第一章 非遗传承与环境设计概述

第一节 非物质文化遗产的定义与分类

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及传统文化表现形式。它包括口头传统和表现形式、表演艺术、社会实践、仪式和节庆活动、有关自然界和宇宙的知识和实践、传统手工艺等。

第二节 非遗传承空间的概念与特点

非遗传承空间是指为非物质文化遗产的传承与传播提供场所和环境的空间。它通常具有文化性、教育性、体验性和互动性等特点,旨在通过空间环境的营造,促进非遗文化的传承与发展。

第三节 环境设计在非遗传承中的作用与价值

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

[1]非物质文化遗产传承空间是指承载非物质文化遗产的物质载体与其所承载的非物质文化遗产,它以一定的空间形式存在于一定的区域内,包括了物质层面与精神层面。传承空间是对非遗传承人及其相关群体所生存环境的描述,包括了物质空间、精神空间和社会空间三个层面。

环境设计在非遗传承中发挥着至关重要的作用。它不仅能够为非遗文化的展示与传播提供适宜的场所和环境,还能够通过空间布局、色彩搭配、材质选择等手段,增强非遗文化的感染力和吸引力,从而推动非遗文化的传承与发展。

[2]根据《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中关于非物质文化遗产保护工作“构建传承人服务体系,加强传承人培养”的相关要求,本文将从物质层面、精神层面和社会层面对其进行分析。

第二章 秦淮灯彩传承工作室项目背景

第一节 秦淮灯彩的历史与现状

秦淮灯彩是南京秦淮地区的民间灯彩,由灯彩艺人和能工巧匠共同打造,历史可追溯到1700多年前的东吴时期,之后的历朝历代的元宵灯会都盛极一时,以其独特的艺术魅力在民间广受欢迎。2007年被列入江苏省第一批省级非物质文化遗产名录;2008年6月7日第二批国家级非物质文化遗产名录; 2009年被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。秦淮灯彩是我国传统文化的一个重要载体,作为一种古老艺术形式,它的生产技术在不断地向现代社会发展,与现代社会的审美要求相融合。如何更好地传承这一古老的非物质文化遗产,并将其更好地融入现代生活当中,是摆在我们面前的一个现实问题。基于此,笔者提出“秦淮灯彩传承工作室”方案,希望能够通过对工作室环境的设计来更好地推动秦淮灯彩非物质文化遗产的传承与发展。

第二节 传承工作室的成立背景与目的

为了保护和传承秦淮灯彩这一非物质文化遗产,政府相关部门协助传承人成立了秦淮灯彩传承工作室。在该工作室基础上,我团队旨在通过环境设计等手段,为秦淮灯彩的传承与传播提供适宜的场所和环境,推动

秦淮灯彩文化的传承与发展。

秦淮灯彩文化的传承与发展。第三节 项目实施的必要性与可行性

秦淮灯彩传承工作室项目的实施具有必要性和可行性。一方面,该项目能够为秦淮灯彩的传承与传播提供有力的支持;另一方面,通过环境设计等手段,该项目能够提升秦淮灯彩的知名度和影响力,推动其传承与发展。

秦淮灯彩传承工作室是为了更好地传承和保护秦淮灯彩而成立的一个组织,是一个为秦淮灯彩传承人提供学习、交流、展示和培训的平台。在此基础上,通过对传承人的使用功能需求进行分析,我们可以将其功能需求总结为以下三点:第一,空间是需要的;第二,功能是需要的;第三,需求是需要的。非物质文化遗产传承人所面临的问题是多种多样的,有些问题需要解决,有些问题却不能解决,而这三点正是我们需要解决的。

从项目实施主体来看,秦淮灯彩传承工作室是由传承人和非物质文化遗产保护机构共同组建而成。两个主体在目标和职责上都有差异,这就要求我们在设计方案时要充分考虑两者之间的差异。另外,传承人在工作中遇到的问题也有共性,所以我们要将其总结为一个共性问题,在设计方案中加以解决。从项目实施主体来看,我们可以将其分为两类:第一类是政府单位;第二类是非盈利机构。

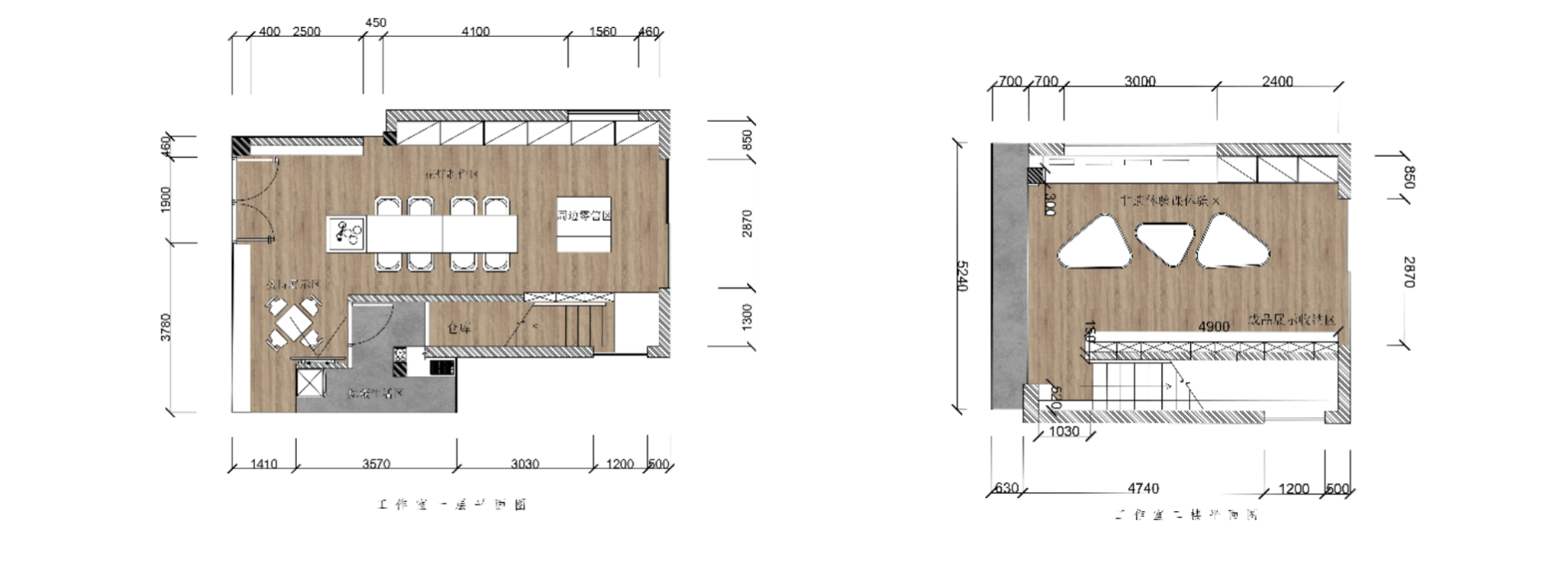

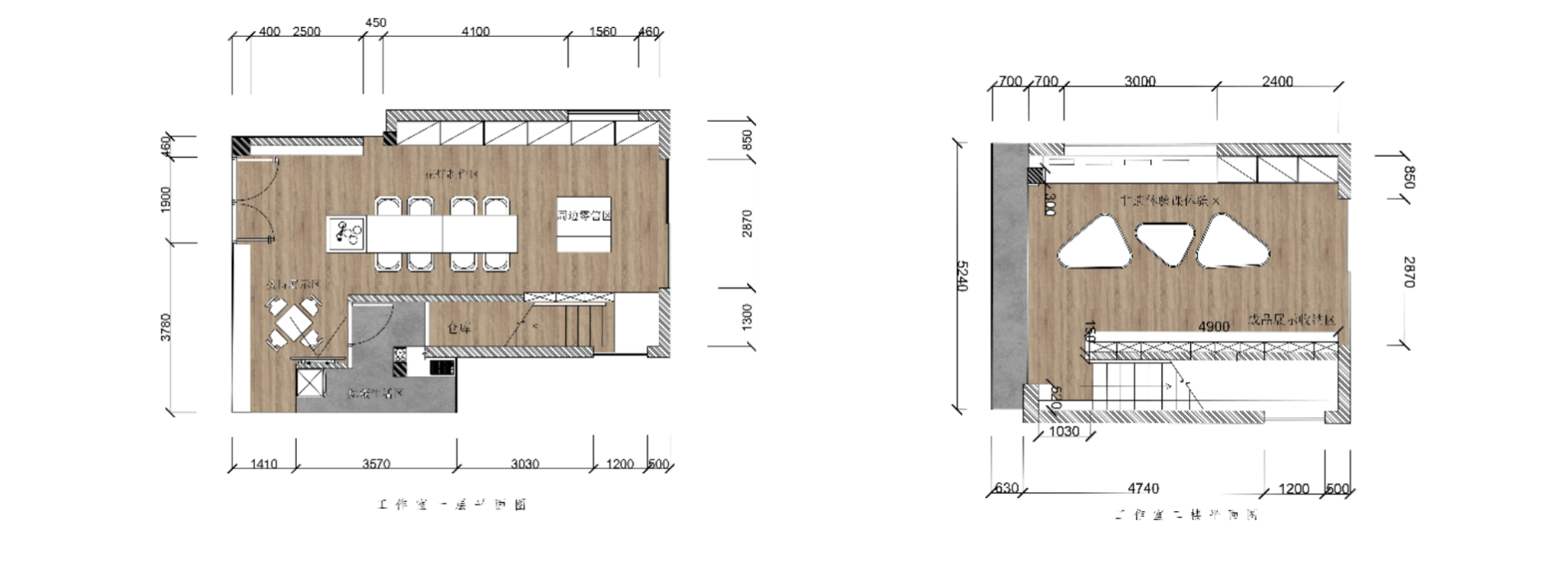

第四节 项目的基本条件

本案选址于江苏省南京市秦淮区小西湖景区内马道街31号顾业亮大师秦淮灯彩工作室。这是一座承载着历史记忆的两层独立楼房,一层面积约48.7m²,二层面积约38.6m²。基本功能一层为制作、展示、陈列、接待、销售和生活空间;二层为陈列、体验和培训空间。

该地点地理位置优越,紧邻秦淮河畔,且深植于南京的文化脉络之中,尤其是秦淮灯会这一非物质文化遗产的发源地,为项目的实施提供了得天独厚的文化背景与资源。然而,现有空间条件却面临着诸多挑战:整体空间较为拥挤、空间布局紧凑,动线狭窄,导致材料、产品、工具及物料堆放杂乱无章,严重影响了空间的使用效率与美观度。

第三章 非遗传承空间环境设计原则

第一节 以人为本的设计原则

以人为本的设计原则是非遗传承空间环境设计的核心。它要求设计者在设计过程中充分考虑人的需求和感受,非物质文化遗产传承人的工作和生活环境既要满足其使用功能要求,又要体现其内在的文化内涵,并从精神层面考虑如何使其更好地融入当代社会通过合理的空间布局、舒适的色彩搭配和人性化的设施设置等手段,营造出一个温馨、舒适、便捷的空间环境。

第二节 功能性与艺术性相统一的设计原则

非遗传承空间不仅要满足传承与传播非遗文化的功能需求,还要具有一定的艺术性。因此,在设计过程中,应注重功能性与艺术性的统一,通过巧妙的空间布局、独特的造型设计和精美的装饰细节等手段,提升空间的艺术价值和文化内涵。

第三节 文化传承与创新相结合的设计原则

非遗传承空间的环境设计应注重文化传承与创新相结合。一方面,要深入挖掘非遗文化的内涵和精髓,通过空间环境的营造来传承和弘扬非遗文化;另一方面,要积极引入现代设计理念和技术手段,创新非遗传承空间的设计思路和表现手法,使其更加符合现代人的审美需求和使用习惯。

第四章 秦淮灯彩传承工作室环境设计实践

第一节 工作室空间布局与功能分区

秦淮灯彩传承工作室的空间布局合理,功能分区明确。根据秦淮灯彩的传承与传播需求,将工作室划分为展示区、制作区、教学区和休息区等多个功能区域。每个功能区域都配备了相应的设施和设备,以满足不同需求。

第二节 环境设计中的文化传承元素应用

在秦淮灯彩传承工作室的环境设计中,充分运用了文化传承元素。通过展示秦淮灯彩的历史沿革、制作工艺和文化内涵等方面的内容,以及运用传统材料、色彩和图案等手段来营造空间的文化氛围,使人们在空间中能够深刻感受到秦淮灯彩的独特魅力。

第三节 现代设计手法与传统工艺的结合

秦淮灯彩传承工作室的环境设计还注重现代设计手法与传统工艺的结合。通过引入现代设计理念和技术手段,如灯光设计、材质选择等,来提升空间的艺术效果和使用体验;同时,保留和传承秦淮灯彩的传统工艺和制作技法,使其在现代空间中焕发出新的生机和活力。

第五章 项目设计成果与评价

第一节 设计成果的展示与介绍

秦淮灯彩传承工作室的设计成果包括空间布局、色彩搭配、材质选择等多个方面。通过合理的空间布局和人性化的设施设置,营造出了一个温馨、舒适、便捷的空间环境;通过独特的色彩搭配和精美的装饰细节,提升了空间的艺术价值和文化内涵;通过运用传统材料和技术手段来保留和传承秦淮灯彩的传统工艺和制作技法,使其在现代空间中焕发出了新的生机和活力。

第二节 设计成果的创新点与特色

秦淮灯彩传承工作室的设计成果具有显著的创新点和特色。一方面,通过深入挖掘秦淮灯彩的文化内涵和精髓,将其融入空间环境的营造中,使空间具有了浓郁的文化氛围和独特的艺术魅力;另一方面,通过引入现代设计理念和技术手段来创新空间的设计思路和表现手法,使其更加符合现代人的审美需求和使用惯。

第三节 设计成果的社会效益与影响

秦淮灯彩传承工作室的设计成果不仅提升了秦淮灯彩的知名度和影响力,还推动了非遗文化的传承与发展。通过展示和传播秦淮灯彩的独特魅力,吸引了更多的人关注和参与到非遗文化的保护中来;同时,通过环境设计等手段来营造出一个适宜的非遗传承空间环境,为非遗文化的传承与发展提供了有力的支持。

第六章 非遗传承空间环境设计的思考与展望

第一节 当前非遗传承空间环境设计存在的问题

当前非遗传承空间环境设计存在一些问题,如设计思路单一、文化内涵挖掘不够深入、现代设计手法与传统工艺结合不够紧密等。这些问题限制了非遗传承空间的设计水平和使用效果,也影响了非遗文化的传承与发展。

第二节 对未来非遗传承空间环境设计的建议与展望

1.设计思路的多元化与创新

未来非遗传承空间的设计应打破传统单一的设计思路,融入多元化的设计理念。可以借鉴国内外成功的空间设计案例,结合非遗文化的独特性和地域性,创造出具有鲜明个性和创新性的设计作品。同时,应注重设计思路的开放性和包容性,鼓励设计师与传承人、社区居民等多元主体共同参与设计过程,共同塑造非遗传承空间的文化氛围和品牌形象。

2.深入挖掘文化内涵,提升设计品质

非遗传承空间的设计应深入挖掘非遗文化的内涵和价值,注重文化元素的提炼和运用。可以通过对非遗文化的历史背景、艺术特点、制作工艺等方面的研究,提炼出具有代表性和象征性的文化元素,并将其巧妙地融入空间设计中。同时,应注重设计品质的提升,注重细节处理和材料选择,营造出具有高品质感和文化内涵的空间环境。

3.现代设计手法与传统工艺的结合与创新

未来非遗传承空间的设计应积极探索现代设计手法与传统工艺的结合与创新。可以运用现代设计理念和技术手段,对传统工艺进行改良和创新,使其更加符合现代审美和使用需求。同时,也可以将传统工艺的独特性和艺术性融入现代设计中,创造出具有传统韵味和现代感的空间环境。这种结合与创新不仅有助于提升非遗传承空间的设计水平,也有助于推动非遗文化的传承与发展。

4.注重可持续性发展,打造生态友好型空间

在非遗传承空间的设计中,应注重可持续性发展,打造生态友好型空间。可以运用绿色设计理念和环保材料,减少对环境的影响和破坏。同时,也可以考虑将非遗文化与当地生态环境相结合,创造出具有地域特色和生态价值的空间环境。这种设计不仅有助于提升非遗传承空间的生态品质,也有助于推动当地生态环境的保护和可持续发展。

5.加强公众参与和互动体验,提升空间活力

未来非遗传承空间的设计应注重公众参与和互动体验,提升空间活力。可以通过设置互动体验区、展示区、工作坊等功能区域,让公众能够亲身感受非遗文化的魅力和价值。同时,也可以运用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实等,为公众提供更加丰富的互动体验方式。这种设计不仅有助于提升非遗传承空间的吸引力和影响力,也有助于推动非遗文化的传承与发展。

第三节 非遗传承与现代设计融合的发展趋势

随着时代的进步和科技的飞速发展,非遗传承与现代设计的融合已成为一种不可逆转的趋势。这种融合不仅有助于非遗文化的传承与发展,还能为现代设计注入新的灵感和活力。

1.数字化技术在非遗传承空间中的应用

数字化技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和三维打印等,正在逐步改变非遗传承空间的设计方式。这些技术可以重现非遗文化的历史场景,让公众身临其境地感受非遗文化的魅力。同时,数字化技术还可以为非遗传承空间提供更加丰富多样的展示方式,如数字化展览、互动体验等,使非遗文化更加生动、直观地呈现在公众面前。

2.跨界合作与品牌塑造

非遗传承与现代设计的融合还体现在跨界合作上。设计师、艺术家、非遗传承人等不同领域的专业人士可以共同参与到非遗传承空间的设计中,通过跨界合作创造出具有独特魅力和创新性的设计作品。此外,通过品牌塑造和市场营销等手段,可以进一步提升非遗传承空间的知名度和影响力,吸引更多公众关注和参与。

3.可持续性与生态友好型设计

在非遗传承空间的设计中,可持续性和生态友好型设计已成为一种重要的趋势。设计师们越来越注重运用环保材料和绿色设计理念,以减少对环境的负面影响。同时,他们还将非遗文化与当地生态环境相结合,创造出具有地域特色和生态价值的空间环境。这种设计不仅有助于提升非遗传承空间的生态品质,还能推动当地生态环境的保护和可持续发展。

结论

第一节 研究总结与主要发现

本研究通过对非遗传承空间环境设计的深入探讨和分析,揭示了当前非遗传承空间环境设计存在的问题,并提出了对未来非遗传承空间环境设计的建议与展望。研究发现,非遗传承空间环境设计在传承非遗文化、提升城市文化品位和推动旅游业发展等方面具有重要作用。然而,当前非遗传承空间环境设计仍存在设计思路单一、文化内涵挖掘不够深入、现代设计手法与传统工艺结合不够紧密等问题。针对这些问题,本研究提出了多元化与创新的设计思路、深入挖掘文化内涵、现代设计手法与传统工艺的结合与创新、注重可持续性发展以及加强公众参与和互动体验等建议。

第二节 研究贡献与局限性

本研究的主要贡献在于揭示了非遗传承空间环境设计的重要性,并提出了针对性的建议与展望。这些建议与展望有助于提升非遗传承空间的设计水平和使用效果,推动非遗文化的传承与发展。然而,本研究也存在一定的局限性。例如,由于研究时间和资源的限制,本研究未能对所有非遗传承空间进行深入的实地调研和案例分析。此外,由于非遗文化的多样性和复杂性,本研究在挖掘文化内涵和提出设计建议时可能存在一定的主观性和片面性。

第三节 对未来研究的建议与展望

针对本研究的局限性,未来研究可以从以下几个方面进行拓展和深化:首先,加强对非遗传承空间的实地调研和案例分析,以更全面地了解非遗传承空间的设计现状和问题;其次,深入挖掘非遗文化的内涵和价值,提出更加具体和有针对性的设计建议;最后,探索非遗传承与现代设计融合的新模式和新方法,为非遗传承空间的设计提供更加丰富的思路和灵感。同时,未来研究还可以关注非遗传承空间在数字化时代的发展趋势和挑战,以及如何通过数字化技术推动非遗文化的传承与发展。

结束语

在本文的探讨中,我们深入剖析了非遗传承空间环境设计的重要性、现状问题以及未来的发展方向。通过对非遗文化的独特魅力和价值进行深入挖掘,我们认识到非遗传承空间不仅是传统文化的重要载体,更是连接过去与未来的桥梁,对于推动文化多样性、增强民族认同感和促进旅游业发展具有不可估量的价值。

在揭示非遗传承空间环境设计存在的问题时,我们发现设计思路的单一性、文化内涵挖掘的不足以及现代设计手法与传统工艺结合的欠缺等问题,严重制约了非遗传承空间的设计水平和使用效果。这些问题不仅影响了非遗文化的传承与发展,也削弱了非遗传承空间作为文化地标和旅游目的地的吸引力。

针对这些问题,我们提出了多元化与创新的设计思路、深入挖掘文化内涵、现代设计手法与传统工艺的结合与创新、注重可持续性发展以及加强公众参与和互动体验等建议与展望。这些建议旨在提升非遗传承空间的设计品质和文化内涵,使其更好地服务于非遗文化的传承与发展,同时也为公众提供更加丰富的文化体验和旅游选择。

在回顾整个研究过程时,我们深刻认识到非遗传承空间环境设计的复杂性和挑战性。然而,正是这些挑战激发了我们对非遗文化的深入了解和热爱,也促使我们不断探索和创新非遗传承空间的设计思路和方法。我们相信,在未来的研究中,随着科技的进步和人们文化需求的不断提升,非遗传承空间环境设计将呈现出更加多元、创新和可持续的发展趋势。

最后,我们衷心希望本文的研究能够为非遗传承空间环境设计提供有益的参考和借鉴,同时也能够激发更多人对非遗文化的关注和热爱。让我们携手共进,共同推动非遗文化的传承与发展,为构建更加丰富多彩的文化生态和旅游业发展贡献自己的力量。

参考文献

[1]艾紫依,刘俊哲,邵安宁.秦淮灯彩技艺传承装置设计研究[J].戏剧之家,2019,No.328(28):102-103.

[2]潘韶华. 非遗传承视角下天水雕漆手工艺作坊室内空间设计应用研究[D].兰州理工大学,2020.DOI:10.27206/d.cnki.ggsgu.2020.000702.

[3]张弢,马娜娜.非遗展示的传播方式与空间形式研究——以南京铁道职业技术学院中华优秀传统文化传承基地秦淮灯彩非遗展馆为例[J].中国民族博览,2022,No.235(15):171-174.

[4]胡修修. 基于非遗传承下的秦淮灯彩设计[D].景德镇陶瓷大学,2021.DOI:10.27191/d.cnki.gjdtc.2021.000022.

[5]汤广志.镇江句容市陈氏灯彩非遗文化艺术研究[J].美术教育研究,2021,No.238(03):46-47.

[6]薛岚. “非遗”视野下秦淮灯彩研究[D].江苏大学,2017.

[7]曾玉.非物质文化遗产传承与彩灯技艺转化创新[J].艺术品鉴,2020(35):46-47.

[8]李焱,赵丹彤,贾琦.中国传统灯工技艺活态化传承研究[J].美与时代(上),2022,No.928(02):42-45.DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2022.02.022.

[9]Gao, Haiwen, et al. "Research on the influence of lighting mode and CCT on the lighting design of art museum based on subjective experiment." AIP Advances (2020).

[10]Hurlbert, A., and C. Cuttle. "New Museum Lighting for People and Paintings." LEUKOS (2020).

作者姓名:刘任知、孙予欣、孔诗琪

指导老师:吕元,东南大学成贤学院建筑与艺术设计学院客座教授,研究员级高级工艺美术师。