关键词:紫砂;杨凤年;蒋蓉;美人肩;栀靥

女性一直以来都是美术作品的重要主题,她们的形象在画作中展现出无限的可能性和魅力。但是紫砂艺术不同于美术作品,古拙、质朴、沉稳、肃穆是大多数的紫砂壶给人的印象,在紫砂壶艺发展的过程中,逐渐有了婉约、素雅、柔美、斑斓的紫砂壶,她们的存在,丰富了紫砂壶艺的造型艺术,充分挖掘了紫砂泥的可能性,体现了紫砂壶中的女性力量的参与以及女性对紫砂壶艺发展进程的推动作用,彰显了紫砂壶艺中的女性力量。

纵观紫砂壶艺的发展前期,有着浓重的女性色彩的紫砂壶,当属美人尖与西施乳。美人肩,相传最早是由明代的制壶名家徐友泉创作的,这个款式的灵感来源于美人的肩膀,所以它的壶肩极尽优美之态,因为整体珠圆玉润,也叫“圆珠壶”。西施乳,相传也是由徐友泉大师制作的,灵感来源于中国四大美人之一的西施,壶之形若美女西施之丰乳,故得名。这两款壶被记录在《茗壶图录》中:“式有数样,曰小圆、曰菱花······,美人肩、西施乳······”。徐友泉的那个时代,前有供春、僧帽,后有觚棱、扁圆诸如此类,较于此前此后出现的紫砂壶造型来说,这两款以女性的柔美体态为造型的紫砂壶是非常特殊的,可谓“前无古人”,在历史上具有重要的意义,是率先以女性为题材的紫砂壶作品,让人们看到了紫砂壶的另一种风情。

在紫砂壶史上,有着明确记载的第一把由女性创作的紫砂壶式当属风卷葵。这把被称为“花器中的天花板”的紫砂壶,是一位叫作杨凤年的女性所创。在紫砂史上,杨凤年这个名字还是比较陌生的,她的哥哥就是非常有名的制壶名手杨彭年。杨彭年与多位文人合作制壶,特别与陈曼生合作的曼生十八式更是广为人知。作为制壶名手的妹妹,杨凤年也对制壶有着浓厚的兴趣,但是却被拒绝了学艺的请求,在那个不允许女子抛头露面出门学艺的年代,杨凤年靠着给哥哥送饭偷学制壶技艺,再自己找地方练手。就是在这样“艺不传女”的恶劣环境下,杨凤年凭借自己的努力有了一定的制壶基础。做一把能让人对女性刮目相看的紫砂壶,一直是她的梦想。带着这样的劲头,杨凤年留心生活寻找灵感。一日,她见锦葵花在狂风中不停地摇动又挺起,这种美感震撼着她,这种打不倒的精神也深深触动着她,于是,杨凤年日日观察,数日后才开始着手做壶,据说四十九天才做好了这把旷世奇作“风卷葵”。“风卷葵”的成功,离不开杨凤年作为女性对生活的留心、细腻、敏感,离不开女性视角对艺术的审美意识与创作倾向,也离不开她硬是冲破社会枷锁,对时代不公的反抗精神与对紫砂壶艺坚守精工细作的精神品性。杨彭年作品很多,而杨凤年以“风卷葵”一壶就被世人评价“制壶技艺优于其兄”。杨凤年对紫砂壶艺术的贡献,不仅在于创作了“风卷葵”这把旷世花器,让人们见识到了花器的顶级之美,她更是紫砂工艺史上最早的女制壶名家,也是紫砂古代史上第一位留下姓名的制壶女艺人。

后来,零星地出现了一些女艺人,特别是新中国成立初期,蒋蓉作为七大老艺人中的唯一女性,巾帼不让须眉,她创作的花器打破传统与常规,色彩大胆、明媚、斑斓,这种风格的花器被称为“色饰器”。“色饰器”迥异于过往的紫砂花器,甚至颠覆了人们对紫砂的印象,它不仅充分发挥了紫砂“五色土”的天然优势,还涉及多种泥料之间的配制。当蒋蓉的花器出现在人们面前,不禁让人眼前一亮,如此靓丽的颜色,让人们很难相信这来自天然的紫砂泥色,从而引发了人们对紫砂泥新的认知以及对紫砂泥色的探讨。人们从质疑、接受到欣赏、推崇,这是蒋蓉的成功史,也是当代紫砂花器发展的进程体现,“色饰器”已经成为目前主流的紫砂花器的艺术呈现形式。蒋蓉,也是当之无愧的中国紫砂工艺史上第一位女工艺美术大师。

随着中国社会的进步,我们迎来了男女平等的时代,当代的紫砂行业,女艺人队伍庞大。男性与女性在审美意识上,天生就是不同的,一般来说,男性偏向于阳刚与理性,女性偏向于柔美与感性,这也就影响了她们的创作思维,她们的艺术作品也就带有与男性视角不同的艺术语言。在她们的参与下,艺术世界更加丰富多彩。女性的加入,为紫砂壶艺的发展作出了巨大的贡献,当代紫砂壶艺的造型丰富、装饰多样,离不开女性力量的参与推动。作为当下的一名女性紫砂艺人,在数十年的制壶生涯中,从女性的视角出发,将女性的审美意识融入壶艺创作中,创作出了一系列带着女性的细腻与柔美的紫砂壶艺作品,“栀靥”是其中之一。

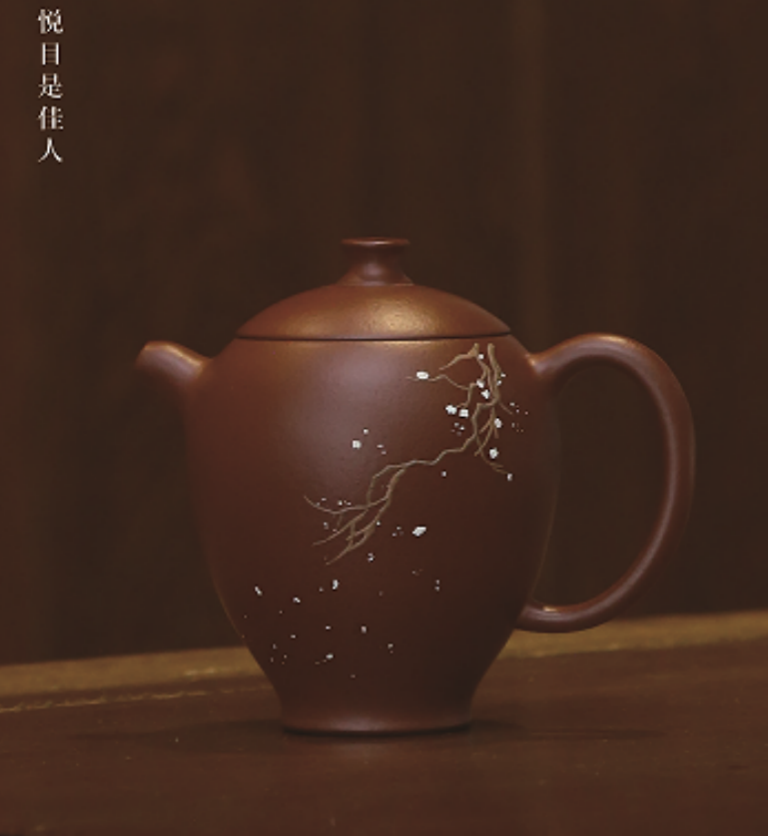

女人大多是爱花的,我就特别爱,尤其是栀子花,“千秋无绝色,悦目是佳人”。栀子花开的时候,那一朵朵多么洁白纯净,散发出淡雅的清香,给人幸福、美好与喜悦。明代诗人沈周作诗《斋居燕坐》中有一句“悦目何所有,栀靥笑素颊”,于是取其“栀靥”二字为壶名。作为叫作“栀靥”的紫砂壶,这件作品从两个层面进行了具象化的演绎:一、壶体的形制。初看这把壶,不难发现,这把壶的壶体形制是有借鉴传统茗壶美人肩的,不过,“栀靥”还是有着自己非常鲜明的艺术语言。比起美人肩的珠圆玉润,“栀靥”更加的高挑修长,流畅的曲线从肩部逐渐下收至壶底,形成上大下小的造型,凸显出古代美人婀娜多姿的风韵。壶嘴娇俏小巧,如美人的樱桃小嘴,壶把纤细,如美人掐腰而立,多了些娇俏的韵味。壶钮做了较大的改变,如果说美人肩的壶钮像美人的额头,那么“栀靥”的壶钮则是美人的脖颈,脖颈被称为女人的第二张脸,是彰显气质的关键,这里特意用了脖颈,更加凸显女性体态的美感。二,壶身的装饰。如果说壶本身的形制给了这把壶柔美婀娜的体态,那么壶身的装饰则赋予了这件作品沁人心脾的香气。紫砂装饰艺术种类多样,泥绘是最能突出栀子花白净纯美的一种装饰,所以,这把“栀靥”选择了泥绘进行栀子花的演绎。较于我们常见的盛开着的栀子花,这里选择了随风纷飞的栀子花瓣,追求意境美感,此情此景,甚至闻得到那淡雅的清香,令人沉醉。

“孤姿妍外净,花将雪样年,有朵篸瓶子,幽馥暑中寒”,观此壶,杨万里的《栀子花》便回响在耳畔,地低吟低吟······

作者:沈英