关键词:紫砂陶;3D技术;造型创作

一、传统工艺的困境与转型需求

作为中国四大名陶之一,宜兴紫砂陶的制作流程严格遵循古法:从丁蜀镇黄龙山特有的紫砂矿料筛选,到“陈腐三年”的泥料制备;从手工拍打泥片镶接成型,到阴干后长达12小时的窑火淬炼,每一环节都凝结着匠人数十年的经验积累。据《阳羡茗壶系》记载,明清时期的制壶大家时大彬、陈鸣远等人,已通过“削竹如刃”的个性化工具创新,将紫砂艺术推向高峰。然而,这种依赖师徒传承的技艺模式在当代遭遇多重挑战。

市场需求的结构性变化是首要矛盾。据《2022年中国茶具消费报告》显示,80后、90后消费者对茶具的偏好呈现“功能细分”与“审美多元”特征:例如便携式旅行茶具需求增长35%,而仿生器型(如梅桩壶、南瓜壶)的定制订单量同比上升42%。传统手工制陶周期长(单件作品需15~30天)、成本高的特点,难以满足快节奏消费需求。人才断层问题同样严峻:宜兴紫砂行业协会数据显示,当地掌握全流程制作技艺的匠人平均年龄达52岁,青年从业者中能独立完成传统器型者不足30%,部分复杂装饰技法如“绞泥”“浮雕贴花”面临失传风险。

在此背景下,紫砂陶行业亟须通过技术融合实现“生产提效”与“创意释放”的双重突破。正如清华大学美术学院陶瓷系主任白明所言:“非遗的活态传承不应局限于博物馆式保护,而需在应用中寻找传统基因与现代语境的对话可能。”

二、3D打印技术的应用路径与创新实践

3D打印技术(增材制造)在紫砂陶领域的应用,主要围绕数字化建模、材料适配与后处理工艺三个核心环节展开革新。以某宜兴紫砂创新工坊的实践为例,其技术路径表现为:

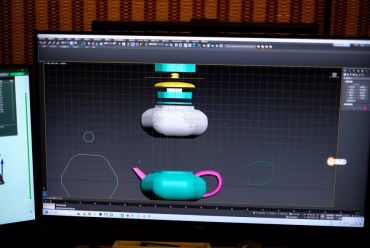

1、造型设计的数字化突破

设计师通过ZBrush、Rhino等三维建模软件,可突破手工塑形的物理限制。例如创作“镂空套层壶”时,借助拓扑优化算法生成厚度仅0.8mm、孔隙率62%的蜂窝结构,在保证强度的同时实现传统工具难以完成的透光效果。北京故宫博物院曾利用该技术复刻清代“珐琅彩紫砂方壶”,通过CT扫描获取内部结构数据,精准还原了原作中0.3mm精度的金丝嵌槽。

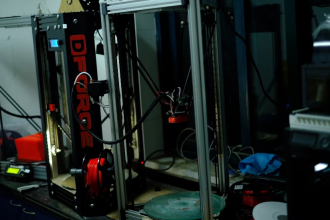

2、紫砂材料的打印适配

传统紫砂泥料因含砂量高(20%~40%)、可塑性低的特点,需专门开发打印参数。研究者通过添加纳米级黏土颗粒(粒径<50nm)改善浆料流变性,使屈服应力从120Pa降至75Pa,成功实现直径0.2mm的喷头连续挤出。目前,工业级陶瓷打印机(如WASP2040)已能完成高度40cm、壁厚1.2mm的大型紫砂雕塑打印,层分辨率达50μm。

3、后处理工艺的融合创新

打印坯体需经传统明针工艺打磨,并通过1260℃氧化焰烧制。苏州工艺美院的实验表明,3D打印坯体的烧成收缩率(8.2%)与传统手工坯(8.5%)基本一致,抗折强度达45MPa,满足实用需求。更值得关注的是,部分创作者将打印纹理作为装饰语言——如利用FDM技术特有的层积肌理模拟竹编效果,开创“数字绞胎”新范式。

三、技术融合中的文化价值重构

3D技术并非对传统技艺的替代,而是构建起“数字工匠”与“手作精神”的共生系统。在我的3D打印工作室中,3D打印被定位为“创意试错工具”:通过快速打印1:3缩比模型验证器皿重心、出水流畅度等实用功能,使设计迭代周期从7天缩短至8小时。这种“数字+手工”的混合工作流,让匠人能将更多精力投入创意表达。

技术应用也推动着文化传播模式的革新。敦煌研究院联合阿里巴巴团队,通过3D扫描建立紫砂“数字档案库”,利用区块链技术对孤品进行确权。消费者在元宇宙平台不仅能360°鉴赏顾景舟“提壁壶”的细节,还可通过参数化修改器生成个性化衍生品,实现“千人千壶”的定制生产。这种“物理实体+数字分身”的传播方式,使紫砂文化突破地域限制,在Z世代群体中实现“破圈”传播。

四、挑战与未来发展方向

当前技术融合仍面临多重瓶颈:材料方面,现有紫砂打印浆料无法完全复刻朱泥的温润质感;工艺层面,复杂曲面打印易产生支撑结构残留,影响艺术完整性;文化认同层面,部分收藏家质疑3D作品的“灵魂性”,认为其缺乏手工的温度感。

针对这些问题,学界提出“分层应用”解决方案:简单几何构件采用3D打印提升效率,核心装饰部分保留手工制作。中国美院团队研发的“增强现实辅助成型系统”,通过投影仪将数字线稿实时投射在泥坯上,辅助匠人精准塑形,实现了“手作基因”与“数字精度”的有机统一。

未来,随着4D打印(智能形变材料)、AI生成式设计等技术的发展,紫砂陶创作可能进入“人机协同”新阶段。设想中的智能系统可通过学习历代大师作品风格,生成兼具传统韵味与现代美学的造型方案,而匠人则专注于文化内涵的注入与艺术境界的提升。这种“科技为用,人文为体”的融合模式,或将使紫砂艺术在数字时代绽放更璀璨的光芒。

结语

从拍泥成器到数字塑形,紫砂陶的创作之变折射出传统工艺现代化转型的深层逻辑。3D技术既像一面镜子,映照出手工文明中“天有时,地有气,材有美,工有巧”的造物智慧;又如一座桥梁,连接起非物质文化遗产与未来科技文明。当匠人的指尖从湿润的泥坯移向温热的触控屏,改变的不仅是工具形态,更是文化传承的时空维度——在数字与原点的辩证统一中,紫砂艺术正书写着属于这个时代的答案。

作者:张明敏