关键词:玉雕艺术;创作理念;当代转型;社会叙事;文化记忆

一、引言

玉,在中国文化中始终象征着美德、永恒与精神价值,其雕刻艺术源远流长,贯穿中华文明的发展历程。从红山文化的C形龙、良渚神人兽面纹,到汉代的镂雕螭龙、唐代的胡人带板,再到明清的山水人物玉牌,每一时代皆以玉为材,以刀为笔,刻写下独特的审美追求与文化精神。玉雕不仅是一门技艺,更是一种文化表达和哲学观念的物化呈现。

进入21世纪,随着全球化和科技的发展,玉雕艺术面临新的语境与挑战。一方面,电动工具、数控雕刻等新工艺极大丰富了表现手段;另一方面,当代文化议题如科技竞争、生态危机等,也迫切呼唤传统艺术做出回应。在这一背景下,玉雕创作如何既延续传统“工必有意、意必吉祥”的准则,又突破题材固化和意义内卷,成为亟待探索的命题。本文立足笔者多年创作与理论思考,提出“当下即历史”的创作理念,强调玉雕应主动介入时代现场,以玉为史,刻写当代,从而在文化传承中实现创新性发展。

二、中国玉雕的历史脉络与当代转型

中国玉雕的风格演变始终与时代文化紧密相连。史前玉器侧重神巫礼仪与图腾象征,先秦两汉逐渐融入礼制与伦理观念,隋唐则因丝路交流融入异域元素,至明清时期,玉雕更趋文人化、玩赏化,强调工艺精巧与寓意吉祥。这一脉络表明,玉雕从来不是静止的“传统”,而是不断演进的“活的历史”。

现代玉雕在工具革新与观念解放的双重推动下,迎来前所未有的创作空间。诸如蒋喜对高古玉韵味的当代再现、吴灶发在花鸟题材中的写实与诗意融合、王平在观音造像中注入现代美学感知等,均体现大师们基于传统的创新。然而,多数创作仍围绕传统祥瑞题材,如福禄寿喜、佛教道境、祥禽瑞兽等,在表达当代现实与批判性思考方面仍显不足。

笔者认为,玉雕要真正实现当代转化,必须走出“吉祥符号”的舒适区,主动回应历史现场与社会议题。玉不应仅是雅玩之物,更可以成为时代的见证者、提问者甚至呐喊者。所谓“当下即历史”,正是强调每一个此刻的实践都在参与历史的构建,而玉雕有责任,也有能力承担这一文化使命。

三、时代议题的玉雕表达:以中美科技竞争题材为例

2018年以来,中美贸易摩擦与科技竞争急剧升温,华为、中兴等企业遭受制裁,“卡脖子”之痛成为全民关注议题。这一时代事件不仅关乎技术自主,更牵涉民族尊严与国际话语权争夺,具有深刻的文化象征意义。

笔者的玉雕作品《打破美国科技霸权》(2019)正是对这一议题的回应。该作选用天然红色籽料,依形就势,雕琢为拳击手套造型。红色象征抗争与热血,原皮保留强化自然张力,内部僵白肉质则刻画为握紧的皮革褶皱,质感对比强烈。作品关键在符号植入:手套背部阴刻华为标识,绑带处篆书“中国制造”印文。拳击手套作为对抗的隐喻,中国制造作为力量的宣言,共同构建出视觉叙事,传递出中国科技业不畏压制、锐意突破的精神姿态。

随后创作的《特朗普》(2020)则延续同一主题,但转向对手方的符号解构。材料为青花籽料带黄沁,上部黄沁恰可表现为特朗普标志性发束,下部黑底琢为其面部,噘嘴瞑目、神色傲慢,旁侧巧用灰白玉肉雕为夸张立领,整体呈现漫画式讽刺风格。底座以代木雕成《时代》杂志封面形式,并刻狄更斯名句“这是最好的时代,也是最坏的时代”,暗示全球化下的矛盾与悖论。

这两件作品在社交媒体广泛传播,并获“神工奖”最佳创意奖,引发公众对玉雕能否表达政治议题的讨论。它们验证了玉雕介入现实的可能性:以玉为媒,不仅可以记录事件,更能传递立场、激发思考,从而拓展玉雕的社会参与功能。

四、生态关怀与哲学反思:玉雕中的环境议题

除科技政治题材外,生态环境是笔者持续关注的另一维度。工业文明背景下,气候变暖、物种灭绝、海洋污染等危机日益严峻。玉作为自然之石,本身就承载“天人合一”的哲学观念,尤其适合表现生态主题。

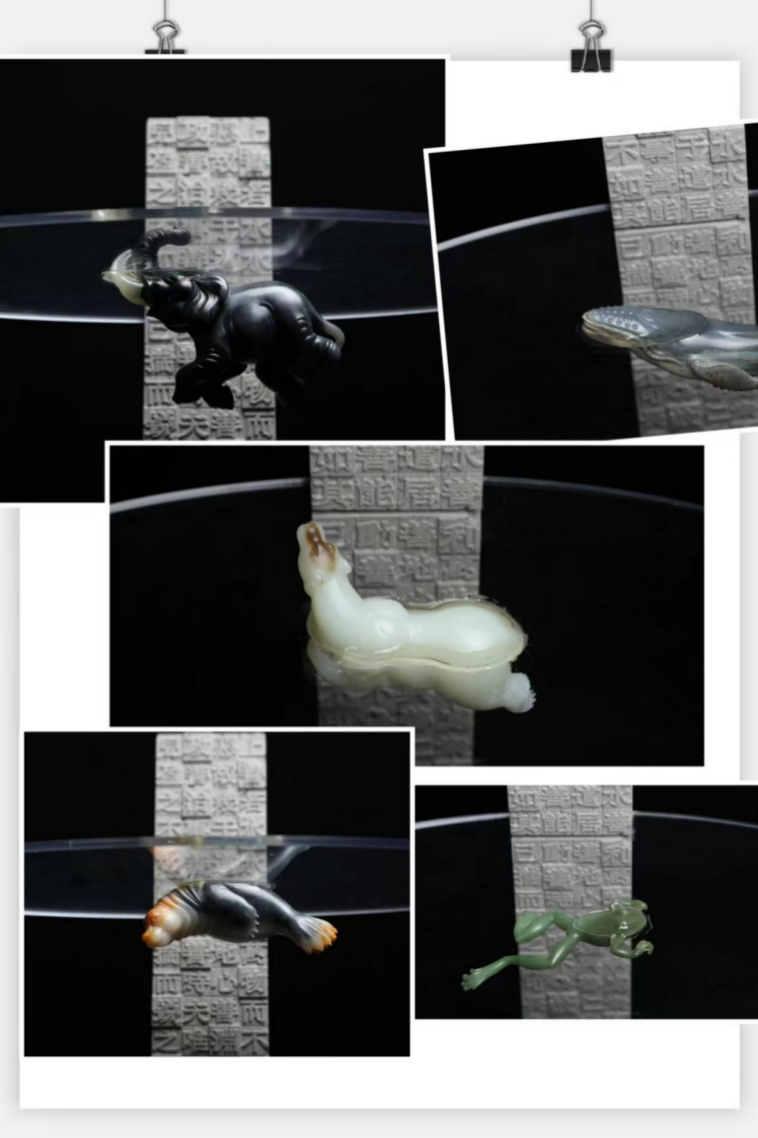

《栖于树》(2016)系列以森林动物为主题,每件作品皆表现一动物栖于一枝,外配方圆形活字印刷《道德经》基座,营造月夜静谧、万物各得其所的意境。长臂猿、青蛇、马岛獴、变色龙等形象,既是对生物多样性的礼赞,也是对滥伐森林的隐忧。作品引用“道法自然”思想,呼吁人类回归对自然的敬畏与守护。

《上善若水》系列则聚焦水生态系统,通过大象、北极熊、海豹等游泳动态刻画,表达对水资源的珍视。技法上,将动物一半雕出于玉料之上,一半隐于料中,再结合亚克力材质模拟水面效果,形成虚实相生的视觉语言。该作援引老子“上善若水”理念,批判人类中心主义,提倡谦逊、包容、利他的自然伦理。

这两组作品分获“天工奖”与“子冈杯”银奖,显示玉雕界对生态题材的认可。它们不仅是艺术创作,更是一种文化行动,促使观众在审美过程中思考生态责任与文明可持续性。

五、“当下即历史”的理念内涵与创作路径

“当下即历史”并非否定传统,而是强调传统应在当代语境中焕发新义。这一理念包含三个层次:

其一,题材的历史化:选择具有时代节点意义的事件、人物或现象作为创作主题,使玉雕成为历史的“石刻笔记”。无论是科技争霸、环保运动还是文化现象,只要具备深刻的社会影响,皆可入玉。

其二,语言的当代性:在工艺上,综合运用镂空雕、立体雕、写实与抽象结合等手法,甚至融入多媒体展示、装置艺术形式,突破玉雕的静态观赏模式;在符号运用上,巧妙引入标志、文字、漫画等现代视觉元素,增强作品叙事张力。

其三,功能的观念化:玉雕应从装饰品、收藏品转向观念艺术品,承担社会批判、文化反思和价值重估的功能。它不仅要“好看”,更要“有思”,甚至“有刺”。

在实践层面,玉雕作者须具备三种意识:时代敏感度——对社会变迁保持敏锐观察;文化转化力——将现实议题转化为玉雕语言;伦理责任感——以文明传承者的立场发声,避免沦为肤浅的宣传或商业炒作。

六、结论

玉雕作为千年工艺,其生命力正源于不断更新的创作理念与时代对话。“当下即历史”既是一种方法论,也是一种文化立场,它促使玉雕走出固化的吉祥叙事,深入当代社会的矛盾与梦想现场,以玉之坚贞、艺之精湛,记录这个时代的光荣与困境。

通过《打破美国科技霸权》《特朗普》玉雕作品及生态主题系列等实践可见,玉雕完全有能力处理科技、环境等宏观议题,并在传统与现代、东方与西方、审美与批判之间建立新的表达范式。未来,玉雕应继续拓宽题材边界,深化观念层次,加强与当代艺术、数字技术的融合,使这一古老艺术真正成为“时代的玉石印记”,为后人留下真实、深刻、动人的历史见证。

作者:王伟