关键词:雕漆 元代 剔红 张成

元代雕漆艺术成就并非偶然形成的,而是在继承的基础上,在适宜的社会政治、经济、文化环境的条件中逐渐积累而繁荣起来的。贫瘠的土地长不出参天大树,一个高峰的形成必须有丰厚的积淀方可完成。

一、元代雕漆的发展概况

随着唐宋时期的辉煌,中原大地重新进入了一个由少数民族统治的时代。这一时期,社会环境和经济状况都有所改善,漆器工艺也因此得到了长足的发展,其中尤以雕漆最为突出。

元代杰出的雕漆作品,工匠技巧非常出色,形态优美、结构严谨,材质优良,图案宏伟壮观。它没有后来雕漆的技巧,也没有后来雕漆的琐碎和乏味。在当今所知的元代雕漆中,每一个都堪称杰出,这表明当时的雕漆技巧达到了极致。元代雕漆技术在中国古代漆器中占据着重要地位,它不仅体现了漆的自然而又富有装饰性,而且还融入了各种工匠技巧,创造出一种全新而又完整、极具魅力的漆艺风格。

《髹饰录》中坤集雕镂第十有记载:“剔红,即雕红漆也。髹层之厚薄,朱色之明暗,雕镂之精粗,亦甚有巧拙。”即剔红,也叫雕漆,是一种特殊的工艺,它以生漆调银珠,在漆器胎骨上层层涂漆,以达到特定的厚度,再经过精心雕刻,使得髹层之厚薄、朱色之明暗、雕镂之精粗,都能够表现出极高的艺术水准。漆层的厚度和耗费的材料,使得快速销售的产品无法实现。而且,刀工的质量也存在较大的差异。因此剔红的漆器制品大受皇家喜爱,其价值也非同一般。

雕漆工艺始于唐,兴于宋、元。唐代的多印版刻技艺十分精湛,其雕刻技法古朴典雅,尤其是那些陷入黄锦的精美作品,更显示了唐代剔红的精湛技艺:它们的花纹、底座、底色等均为一致的红色,并且完全无需区别于其他颜色。正说明它尚处在早期阶段,是和剔红工艺开始流行这一情况相符的。宋元时期的制度,藏锋清晰,隐起圆滑,纤细精致,这表明宋、元两代剔红的风格有着相当程度的共性。"藏锋清楚,隐起圆滑"是张成、杨茂剔红的特点,在后面的实例中将进一步论及。元代雕漆的纹样装饰十分精美,其中以牡丹、茶花、菊花、栀子、玉簪等为主要题材,花叶紧凑,没有锦地,而山水人物则有锦地,这是元代雕漆独具特色的一大亮点。

二、元代剔红繁荣的社会因素

元代继承宋代,宋代的社会经济在农业、手工业、商业发展的基础上产生了极为丰富的物质文明,元代的发展奠定了坚实的基础。

元代的文化基本上是宋代沿传继续发展的。元代蒙古统治者不重视农业,对中原文化破坏很大,但是对手工业却是个例外。在战争中,他们不惜掠夺财富,残忍地屠杀平民,只为了让工匠们免遭一死。这才使得先进的技艺和宋代以来形成的审美趣味得以传承下来。江南受到战祸影响较小,很多手工业者延续宋代的手工生产,因此元代的工艺文化基本上还是宋代的延续。

在元代,官方机构和民间机构共同参与漆器制作。其中,官方机构拥有绝对的控制权,并且掌握着优秀工匠和关键原材料。元代官办手工业局在全国普遍建立。民户手工业者在政府备案,便于政府征调使用。在这种管理体制下与明代官营手工业相比,民间手工业制作拥有相对的自由。同时由于商品经济的发展又使得民间制造的漆器得以流通。

元代商业的发展程度已经超越前代。元代的统一为商业的发展开辟了广阔的前景,解除贸易禁令、统一货币、统一度量、修凿运河、发展海运等这些政策直接对南北商业交换起到了强有力的促进作用。在元代前期,文化和漆器制作的重心都集中在北方。但是,随着汉文化的兴起和文化中心的南迁,元后期,整个国家的工艺技术开始转移到南方的扬州。杭州地处京杭大运河口岸,南北经济文化汇聚,是十分繁盛的商业都会。随着杭州商贸的蓬勃发展,嘉兴府的手工艺品生产得到极大提升,几个甚至几十个小型制造厂都开始建立起来。尽管“富强之民往往投充入匠,影占差役。”规定四顷地区的农民可以享受免除税收的优惠,而且还能够每个月获得足够的食物补助。当今的社会环境使得许多人不得不离开家乡,去开店买卖,而他们也能够利用空闲的时间回到家乡工作。

三、元代雕漆制作巨匠的出现

元代雕漆的发展可谓一路高歌,技术水平与宋代基本持平,但其漆层比宋代更加厚实,雕刻精细,磨制圆滑,漆质晶莹,彰显出元代雕漆的精湛技艺。此外,还有两位著名的剔红大师张成和杨茂,他们都来自浙江嘉兴西塘杨江村。张成和杨茂的剔红作品在明代文学史上享有盛誉,王佐的《格古要论》是最早的记载。他们的花卉题材作品,以精细的工艺和精致的细节,将繁茂的花朵、细腻的叶子、精致的花瓣等完美地呈现出来,令人叹为观止。张成和杨茂的作品以山水人物为主题,具有宽广的画面和深邃的景色,着重描绘了人物的生动活泼,表现技巧精湛。

浙江嘉兴西塘是元后期至明代漆器之乡,出现了张成、杨茂等名载史册的雕漆名匠。仅在国内就有不少张成、杨茂的作品。张成的《剔犀圆盒》(图1)(藏安徽博物院),以其精致的工艺,将漆料的细腻与精致完美结合,使其成为一件完整的艺术品。而《栀子花剔红圆盘》(图2)(藏故宫博物院),则以其精湛的技巧,将黄色与朱红色完美结合,展示出一种独特的视觉效果。在这个图案的正中央刻有一朵完整的双瓣栀子花,四周则刻有尚未展露的四朵,整个图案看起来没有装饰。构图简练,刀法圆活,藏锋不露,磨工精到,朱红鲜艳而润光内含,充分表现出天然漆漆质之美和工艺之美。正合乎黄氏"藏锋清楚,隐起圆滑"的描写。《曳杖观瀑图剔红圆盒》(藏故宫博物院),盒面髹漆80道,以中国传统绘画技法勾勒出一位老者,手持长篙,身边跟着一位童子,展现出江南文人雅士的生活场景。

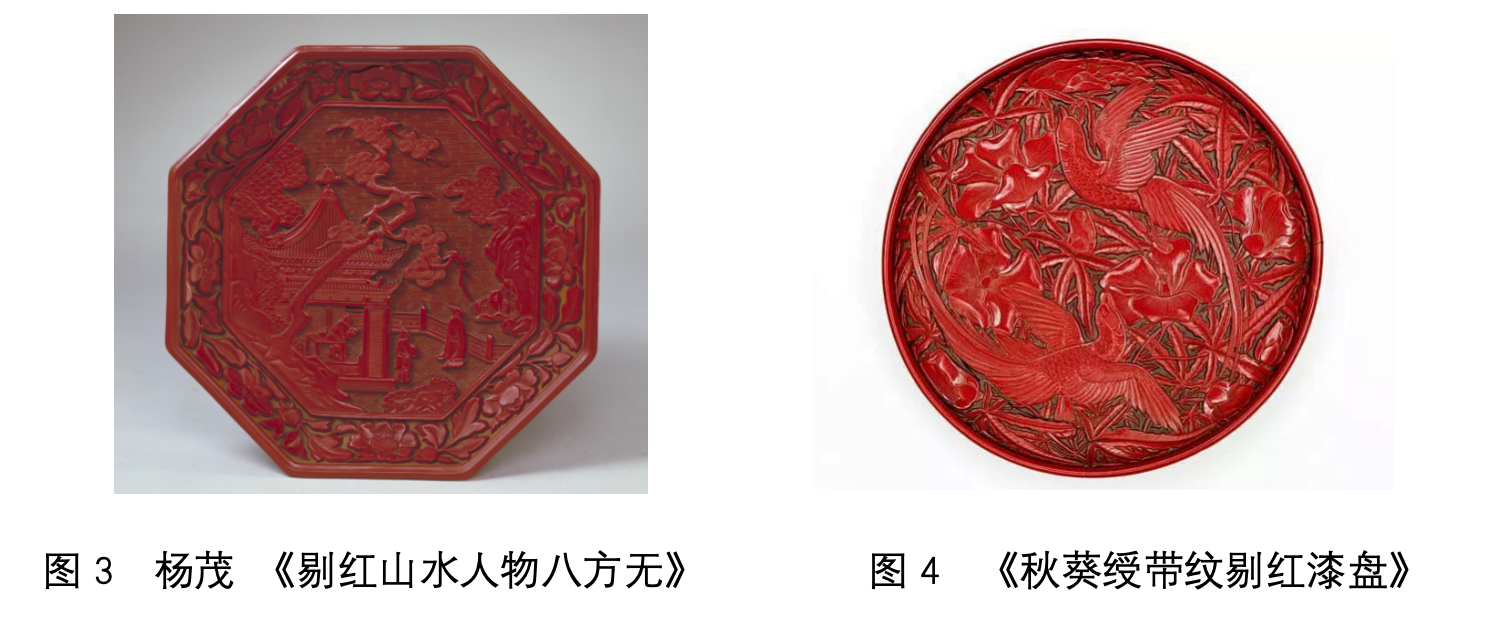

《剔红山水人物八方盝》(图3)(藏故宫博物院)是一件精美的雕漆作品,画面中央有一座开光的长松殿阁,右边有一位老人坐在曲槛上,眺望着远处的山川和瀑布。阁内外各有一名童子,整幅画的天、地和水都被精细地刻制在锦地上。亭、栏、树、石疏朗有致,入虽刀浅,层次分明,堪称一代名作。纽约大都会博物馆收藏的《秋葵绶带纹剔红漆盘》(图4),其中花叶的翻卷非常自然,漆层非常薄,但拥有丰富的层次感,比起张成、杨茂的作品,它更加出色,令人惊叹不已!与宋代雕漆相比,元代雕漆涂漆更厚,刀法更加圆润,打磨也更为温润。

《日本国志》记载,元代漆器对日本漆器的发展产生了深远的影响,日本江户时代以模仿张成和杨茂的工匠为代表,他们的技艺被誉为“堆朱杨成”,这些漆器的制作技术受到元代漆器的巨大影响,日本人把造剔红器者称为堆朱杨成。自古以来,朱杨成便被赋予了一个独特的姓氏,张成和杨茂的贡献更是显而易见。

四、结语

本文对元代雕漆的繁荣发展进行了深入地剖析。从雕漆的发展概述着手,简述雕漆从无到有的过程,以及元代雕漆的发展现状。从而引出元代雕漆繁盛的重要因素,即元代的社会政治制度,经济的商业化发展等一系列社会因素。在此社会环境中,涌现出了一批像张成、杨茂这样制作雕漆的巨匠,通过对其作品的分析,可以看出我们来元代雕漆工艺的繁荣。

参考文献:

[1]田自秉著 《中国工艺美术史》 东方出版中心,1985年1月第一版

[2]黄成(明)著 杨明(明)注《髹饰录

[3]王世襄著 《髹饰录解说》 文物出版社,1983年3月第一版

[4]黄成(明)著 杨明(明)注 长北校勘 译著 解说《髹饰录图说》,山东 画报出版社, 2007年4月第一

[5]李一之著 《中国雕漆简史》,轻工业出版社,1989年6月第一版

[6]乔十光主编 《漆艺》,中国美术学院出版社,2000年5月第一版

[7]王唬著 《漆艺概要》,江苏美术出版社,1999年4月第一版

作者:曹涛 徐晨静