【内容提要】玉成窑是清代同治、光绪年间建于浙江宁波的紫砂窑口,海派画家任

伯年、胡公寿、吴昌硕、梅调鼎等书画大师的参与创作设计,在继承“曼生壶”

的风格下,有向前发展的趋势。其器具造型创意设计具有前瞻性,是紫砂器中的

逸品清器。

关键词:玉成窑 海派画家 开创性创意设计 逸品清格

一、文人壶传统的建立

紫砂器有文人意味的造型事件发生在明代,在明人周高起所著文献《阳羡茗壶系》中记载时大彬“初自仿供春得手,喜作大壶,后游娄东,闻陈眉公与琅琊、太原诸公品茶施之说,乃作小壶,几案具有一具,生人闲远之思。”由于陈继儒等文人名士的推动,紫砂壶形式这由大改小的举动,翻开了紫砂器具有历史意义的一页。这一小的改制,不但适应了上层人士和文人们的品茶方式,更使具有了在雅室中的观赏性与把玩性,就有文人壶形式的意味。也使时大彬对砂壶的制作工艺要求更具有挑战性。时于是对于制壶工具进行研究与改进。对于泥料和加工工艺作进一步的选择与改进。使得完善的、规范的制壶工艺在时大彬的手上得以完成。而这规范的制壶工艺使砂壶的造型更精致与完美。在存世作品中,我们发现属时期早期的六方壶就没有稍后的如意三足壶(无锡华太师后人墓中出土)显得精致与优美。时的贡献,开启了紫砂壶文人形式的先河。

真正使紫砂壶成为文人壶传统经典形式的是清代嘉道年间陈曼生的出现才告完成。陈作为西冷印社的大家,集诗、书、画于一身的文士,由于对紫砂的喜爱与参与,给我们带来了朴雅清新、隽永成熟的文人壶形式。这些取材于人们日常生活中的器具,如井栏、钿合、方斗、瓜果、笠帽、瓦当、柱础、看似俯身拾来,但非此即彼,选择就是一种价值取向,这些题材经杨彭年之手,尤其在曼翁切茶、切壶、切理诗文的装饰下,成为人们引人入胜赞美与欣赏的文人壶经典传统。

在紫砂四百年的发展进程中,真正继承文人壶传统精神并且有所发展的,是晚清同治,光绪年间玉成窑的设计创作者们。

二、玉成窑背景

玉成窑,窑口位于浙江宁波慈城(即现在的宁波江北区慈城镇)据考证,该窑始创于清代同治年间,其创始人就是被日本书法界誉为清代“王羲之”的宁波籍书法家、诗人梅调鼎。

梅调鼎喜品茗,酷爱紫砂,出于文人的爱好,在沪甬两地名门的资助下,在今宁波慈城林家大院内创办了玉成窑,先后有任伯年、胡公寿、虚谷、吴昌硕、徐三庚、陈山农等书画金石名家共同参与,还有制壶名手何心舟、王东石参与制器。

三、奇而不怪的文人风格

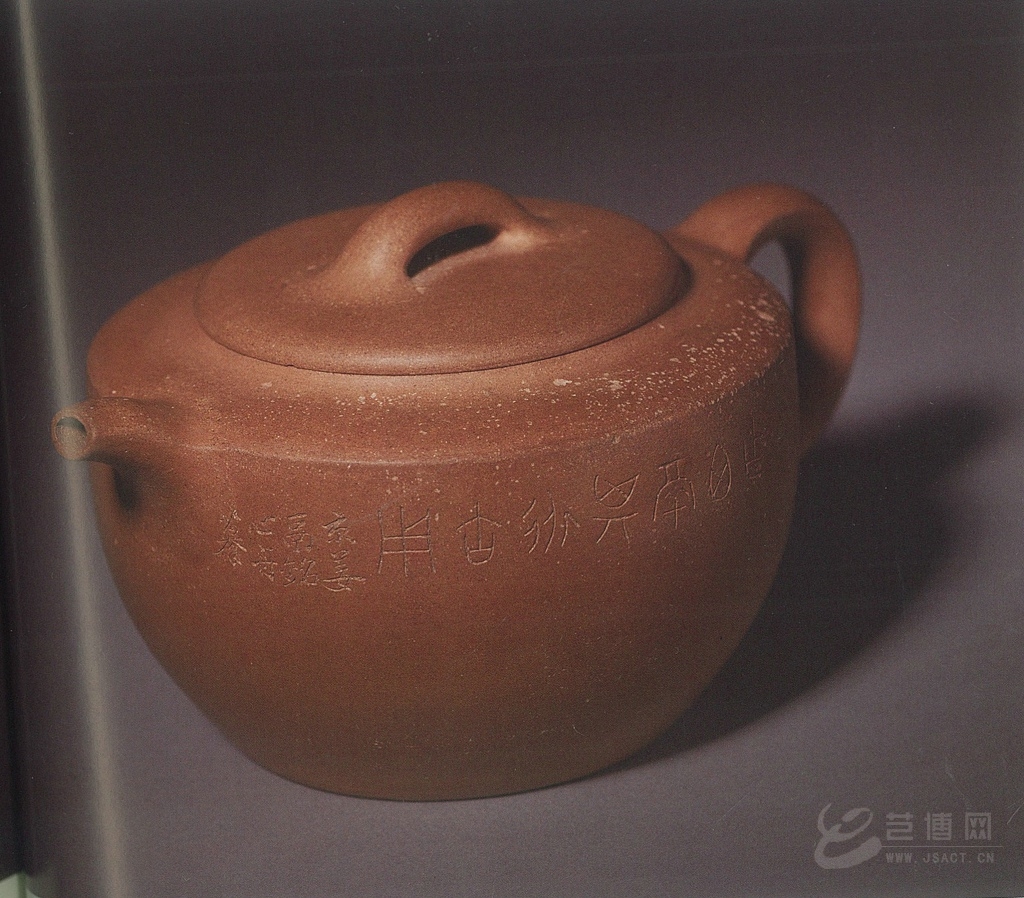

玉成窑紫砂器主要用于文人友人间的相互交流、把玩、馈赠,传世器物并不多,但品种颇多,主要有紫砂壶、花瓶、花盆、笔筒、水盂、笔洗、砚台、印盒、烟具等。从这些器物的名称就知道是文人们的生活用具。自然也会铭上文人们的印记。素雅的器物表面,好像一张洁白的宣纸素绢。文人画家的题咏使器物多了一份书卷气,代表中国古典精神的书法,绘画与朴素的紫砂紧密地结合在一起,使得人们的欣赏与品味得到了升华。

在我们探求这种古典精神的内涵时,给人首先的视觉冲击是其充满意味的造型,抛开器物表面的任何附属装饰,审视最本质的内核。这纯粹的形式还有文人的意味吗?而玉成窑器的造型元素给了我们一种肯定的答案。究其原因,玉成窑器背后的设计创作者们是代表着中国古典文化传统精神的实践者与代言者。也是中国南方画派的大师们。在清晚期,他们在文化上的革新精神也必然会影响到在砂器上的创作。在造型设计上,有别于以往工匠们的设计风格,造型更具有文人的意味形式感。在继承陈曼生风格的同时更有向前发展的趋势。即使没有书法、绘画的装饰元素。其单纯的造型也突出文人精神的传达。虽然这有些片面的究其形式,但这种抽丝剥茧式的研究方法,能更清醒地去分析纯粹的文人壶造型因素。

首先是带有书法、绘画中章法奇、险意味的布局,玉成窑器的部分作品,设计者们有意夸大其壶身,缩小其壶流,壶把的空间占有。有些作品的造型极致到把壶流、把、钮都浓缩到壶身里。单纯到了极点。形式感极强。在视觉上造成反差强烈的不对等关系。膨胀的壶身充满了向外的张力,而其结构,更加适合文人书法绘画的装饰余地。而退缩了的砂壶附件结构,弱化其在视觉上的感受,使主题更加突现,而小的壶嘴、壶把,在视觉上与触觉上,更惹人怜爱,也勾起了文人们对书案上小水注的温馨回忆。于是弱爱便成了习惯,不经意间在砂壶上得到了运用。这种有失均衡的处理方式带来了形式上的革新,在美感上更多了一份文人的雅致。这种纯粹的文人形式风格,与前辈们的风格有显著的不同。

玉成窑器特定的造型语言形式表述了其创作者们的思维模式及高品位的审美理念。重视书画题咏的同时,他们更关注文人意味在造型形式的表达。成为其时代的新形式。也提升了紫砂器在文化上的品位与理念。就是以今天的眼光来审视,也非常具有现代设计的观念与前卫元素。在清末背景下,这种大胆的设计,超乎了前人的想象,我们在重视作品的同时更关注其背后的创作者,他们在极其有限的紫砂器形式中丰富了超乎时代的造型语言与传统观念,延伸了文人壶的形式与艺术内涵。

由于玉成窑器的创作者大都有书法、绘画艺术家的身份,这种参照中国绘画中奇、险布局的设计,产生了紫砂器别开生面的形式和意味闲远的文人精神,而这种分寸的拿捏又恰到好处,不达则意不足,过则又成俗流。奇而致稳,险中求胜的设计,文人意味的形式感极强,而又意趣盎然,真是奇而不怪,雅致的文人紫砂器风格。

四、玉成窑器是紫砂中的逸品清格文人器

逸品清格是中国书法、绘画中对层次品第的评判标准,僧皎然曰:“体格闲放曰逸”,窦蒙则曰:“纵任无方曰逸。”明唐志契《绘事微言》对逸品的论述:“惟逸之一字,最难分解,蓋逸有清逸,有雅逸,有俊逸,有隐逸,有沉逸。逸继不同,从未有逸浊,逸而俗,逸而模棱卑鄙者。以此想之,则逸之变态尽矣。逸虽近于奇,而实非有意为奇。虽不离乎韵,而更有近于韵”。以上古人的描述,我们只可意会飘逸,清奇的境地,一般对南方画派的优秀作品会以逸品清格来评判。我们不妨借用一下,使我们能更好地理解玉成窑器中优秀作品的文化品位与内涵。

玉成窑器的诞生之地在江苏,沪甬等地,同属南方太湖流域。参与者又大多是沪甬两地的海派画坛的大师们。其中吴昌硕、虚谷、胡公寿、任伯年等人更是文人画的领袖人物,当代书法泰斗沙孟海在评价梅调鼎时说到他的书法价值,不但当时没有人和他抗衡,怕清代二百六十年中也没有这样高远的作品。赫翁除了书法,在砂壶上的造诣“前有陈曼生,后有梅调鼎”之誉。

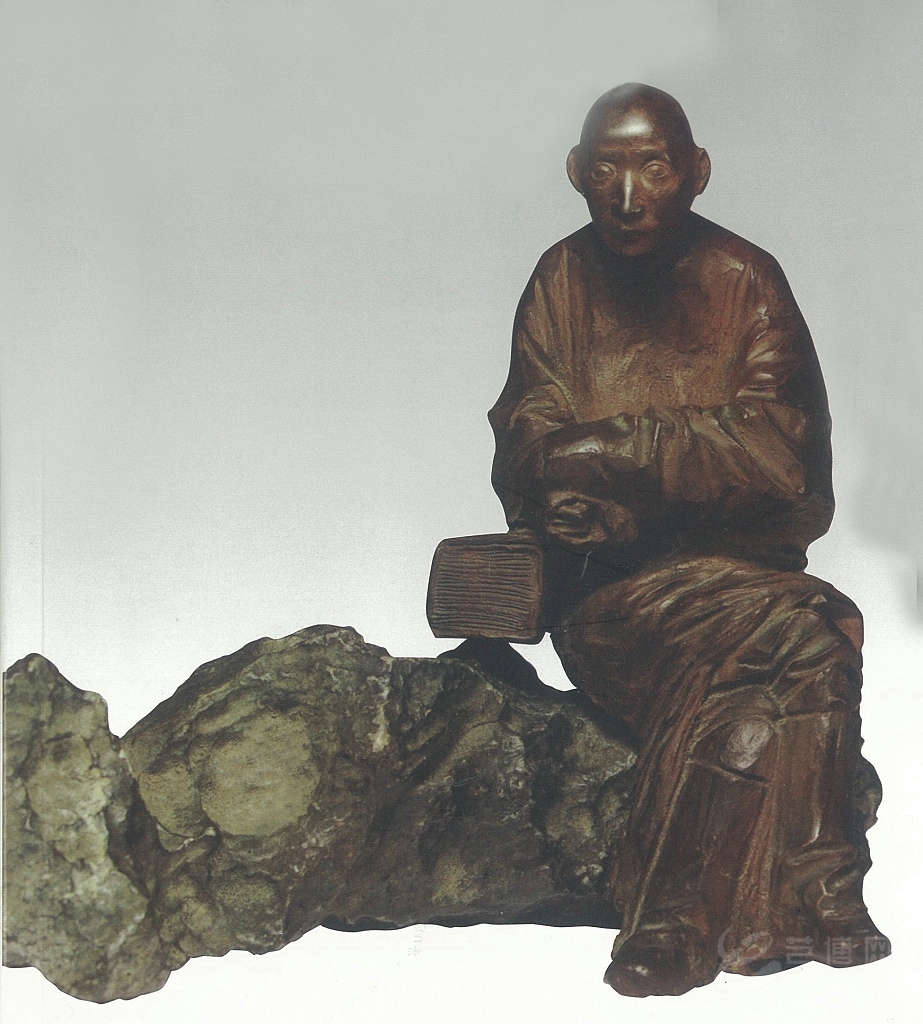

任伯年更是集人物、山水、花鸟于一身的绘画大师。南社社员,补白大师郑远梅所写《小阳秋》中记载任伯年喜爱紫砂“日日从事于此,画事为废,致粮无以为炊,妻怒,尽举案头所有而掷于地,破裂不复器,仅克保存即翁(任伯年文任淞云)像一具耳”。另有一件镌有《双龟图》的紫砂壶,因为早赠于好友吴昌硕而幸免,现存西冷印社。任伯年文紫砂塑像最早刊印于一九二八年《美术界》封面上,并发表于一九三九年《任伯年百年纪念册》扉页。

稍年长的胡公寿书法喜学颜鲁公《争座位帖》且参与已意,笔法灵活,画风秀雅绝伦,山水、花卉无所不能,尤喜画梅,老干繁枝,有《寄鹤诗集》爱砂壶。任伯年得以在上海立足,多亏了公寿之力的引荐。伯年曾为公寿作肖像《横云山民行乞图》。

吴昌硕书法高古,开纵横挥洒的大写意之风。为文人画之翘首。

另二位制壶大家何心舟,王东石不但制壶传统功底深厚,且书法亦佳,非一般艺人可比,徐三庚、陈山农亦是当时的金石高手。这些文化精英合作。共同创作玉成窑器,他们自身深厚的古典文化修养,高超的书法,绘画功力,这些优秀的文人因素自然而然会在他们所创作的紫砂器中焕发出来。我们也从他们的作品中领略到了文人的儒雅之风。这些器物使我们联想到了充满优雅生活的文人氛围。任何事物都不是孤立的,画如其人,器也如此。

总的来说,玉成窑器体现了一种南方文人优雅、简约的风格,我谓之砂器中的逸品清格,这种在美感上带给我们清澈、飘逸之气。我们在欣赏之余,更能享受器物造型带来的愉悦之情,这种新颖的文人风格,在紫砂的发展史上是里程碑式的,由于资料的缺失与研究的不够,我们对其的认识还不足。

玉成窑器中的精品所呈现出的雅致、不拘一格的形式。使我们对紫砂器的欣赏习惯由低俗的怀旧转向了对高雅的赞美。这种优雅的风格随着玉成窑的消失再也没有出现过,在存世的玉成窑作品中,我们还能依稀领略这种风格的残存,使我们得以重温一下文人们优雅生活的旧梦。洗涤我们被世俗而感到茫然的双眸,开启一条不背离传统,探究新形式,具有文人意味的紫砂器形式,在重视工艺的同时,不要忽略艺术层面文化上的内涵。功夫在诗外,器的创造在道的感悟中才能得到升华。玉成窑器给我们这样的启示。

参考文献

[1]潘敦《闲砂辑略》唐人工艺出版社 2012年12月

[2]《任伯年》画册 天津人民美术出版社(X/J)1988年8月

[3]《宜兴紫砂》江苏省陶瓷(紫砂)文化研究会 2012年12月 第4期 总23期

作者简介:

徐青,男,1960年出生,江苏宜兴人,高级工艺美术师,徐门紫砂第四代传人。任职于宜兴市长乐弘陶艺有限公司。