【内容摘要】笔者2013年制作完成的作品《西方小镇》,以娴熟的乱针绣结合西方印象派风格,作品获得较高好评,2013年获得江苏银针杯金奖,本文浅析当时的创作思路。

关键词 :乱针绣 印象派 西方小镇

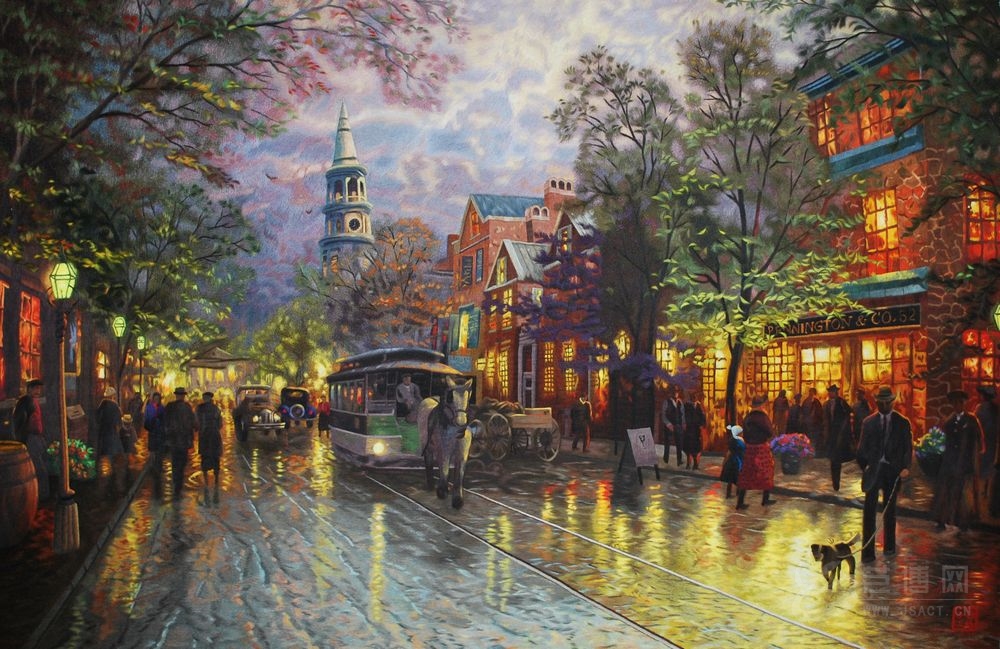

2008年初,我携刺绣作品参加了英国伯明翰春季展,展后没有立刻回国,而是在风景怡人的英国小镇小住了一段时间。那几天,我在闲逛时,看到书摊上有一张发黄的老明信片,尺寸很小,但是上面却是20世纪初英国小镇的迷人风景,明信片的取材应该是早期的油画作品。黄昏中,两边的店面已经打开了老式的电灯,马路上有老式电车,还有马车,英国的老绅士们悠闲地散步,远处的教堂矗立着,刚刚下雨后的路面上,反射着昏黄的灯光。一下子,这张明信片深深地吸引了我。我想到了苏绣技巧,丝线的光泽非常适合表达这种灯光和反射光,再结合现代演变的针法乱针绣,更能表达西方油画的质感。于是我就把它买回来,准备用乱针绣制。

关于乱针绣:对于乱针绣法的起源,一般认为是上个世纪三十年代,由常州大家杨守玉始创,吸收了西方油画中关于造型和色彩的理论,把画理与绣理结合在一起,以针代笔,以线代色,创造出来的一种新的刺绣艺术。从线上说,把不同方向、不同颜色、不同粗细的丝线交叉重叠来表现物体的体积感、前后物体的空间关系及色彩变化。后来,苏州的绣娘们学习并发扬了乱针绣的风格,创作出一大批优秀的西方油画刺绣及人像类的乱针刺绣,苏绣中的“乱针绣”的显著特点是摆脱了传统苏绣中“密接其针、排比其线”的传统操作法,而是不拘教条,让作者自由地表达自己的思想感情,因而乱针绣有其错综复杂的工艺要求而成为极其珍贵的艺术作品。

乱针绣的乱是有情理、有规则的乱,乱是为了求得整体的统一与更活泼的变化,绣者要根据原作的色彩造型来运用线条的长短粗细、疏密深浅等变化,并以自己的“情”指挥针,以“线”表达意,情意相融。按照光和色的变化规律,以丰富多变的针线来体现作品的线条美与立体质感。

苏绣中的“乱针绣”特别注重色彩效果,它比一般刺绣的层次要多得多,因此对配色和刺绣功夫要求更高。色彩多层叠加,其色彩效果才能出来,所以乱针绣作品虽然取材于油画,但效果却跳出了油画,因为丝线有光泽,绣面上各种不同方位的线条,从不同角度看,它的色彩有不同变化,当光线强弱,明处暗处,丝线的光感变化都会对画面效果有不同的影响。油画中,二种颜色混合就变成另一种颜色,原来的二种色不再存在,而绣面上二种色线交叉重叠后可以得到第三种色相的色感,原来的二种色相依然存在。所以它比油画的色彩更艳丽明快,成为苏绣中,层次高的绣娘更爱用的一种针法,近些年,在苏州,乱针绣的应用达到了如火纯青的程度,刺绣的双面动物,双面异色,唐卡,西方油画系列等方面,效果非常优异。

关于印象派:回国后,当我决定用乱针的方法来刺绣该卡片的时候,我突然发现无法下针了,原因是原来的明信片很小,而我想把它做成70*120的画面,面积放大了约40倍。这样的话,原来卡片中很小的人和动物的细节就没有了,如何这样处理呢。我考虑了很久都没有答案,期间搁置了几年,这几年中,我绣了很多西方印象派,其中以莫奈和雷诺阿的作品居多,当我绣到《风中的女人》的时候,突然受到启发。原来这些印象派大家,能以快速模糊的手法,将瞬间的场景绘画出来,所以他们的人物虽然细节不多,但是充满了动感,这种方法,可以应用到苏绣中去。

印象派是19世纪在法国兴起的画派。印象派绘画将光与色的科学观念引入到绘画之中,创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学,印象派的命名出于印象派画家莫奈的一幅画《日出-印象》,印象派画家在写生时注重瞬间光色印象,捕捉对景物的真实即时印象,用绚丽大胆的色彩来表达,画家注重自己视觉的真实感受,绘画色彩是写生时当场的光感快速决定的。印象派画家在传达出自然景物的动感的同时,提高色彩的纯度和画面的亮度,这样从远距离去欣赏,更显生动,增加了作品的艺术魅力。印象派画家在光与色的表现上丰富了绘画的表现技巧,他们倡导面对自然环境进行写生,以迅速的手法把握瞬间的印象,在细节上不是太讲究,但是总体的感觉是有的,因此对于处理小面积的人物和风景突然放得很大的时候,有一定的借鉴作用。

制作过程:在经过一段时间对于印象派的刺绣制作后,我决定将乱针和印象派作品结合起来,开始绣制西方小镇,大概是从2012年底开始绣制。

我静静地坐在绷架边,用心感受当时的场景,雨后的小镇,地面上有点高低不平,积水尚未消失,湿湿滑滑的路面上,两侧的灯光映得色彩斑斓,我先用较粗的丝线,采用乱针交叉的形式打底,为了表达出反射光的透明感,表层用劈分得更细的丝线绣制,要把路面的效果绣出来并不简单,整个色彩达到200余种,其中灯光和路面的黄色就用了三套以上(每套有12种渐变色),土黄,菜花黄等颜色,每套色的渐变色基本都用上了。

画面上人物和动物的表达是有难度的,主要是各人神态不一,且面积很小,单个对象原来能看出的色彩很少,当这些人物动物放大后,要继续有那种神态而不显单调真不是件简单的事情。在没有绣制之前,我先用笔在绸缎上,把人物和动物的轮廓勾勒出来,并想象着用怎样的针法才能表现出画面中人物动物的动感,确定后,我才开始绣制。为了让人物融入到场景中区,我用细细的丝线,把人物轮廓虚化,色彩渐变融入环境色,这样远看有神,近看针法变化细腻有味,既不显乱,又不显得变形。原来明信片中人物极小,看出来色彩好像只有一种黑色,但是人物放大十几倍后,如果只有一种色彩,则非常呆板单调,我根据原来场景想象,按照环境色和人物基础色,在原来的人物色彩上增加多种对比色彩,和深浅的颜色,使得人物既不呆板,又能融入环境。

西方的建筑色彩很漂亮,而且看起来也很扎实,选用合适的丝线和合理的针法才能表达,我绣建筑,采用比较传统的针法,细交叉(丝线劈分很细,交叉角度比较小),才能融合更多的色彩便能把这种感觉表现出来,丝线由于不同的针法和方向,他表现的立体感比画强。

绣到树了,刺绣树叶前,我用笔描出树叶在场景中可能的飘动方向,采用细交叉针法,部分乱针和三角针结合,但是要尽量避免横向针法,树叶周边采用苏绣独有的绣牡丹玉兰等包头的方法,边上用更细的环境色丝线虚化处理。

这幅作品的天空很复杂,刚下完雨,天空比较阴沉,乌云还没有散去,云层很低,地面的灯光和色彩也有映衬到云层上,云层和云层之间有空隙,需要用合适的针法才能把同一片天空的虚和实表现出来,与绣人物和建筑不同的是,天空采用大的交叉针法,在交叉时,针法走向大量采用旋转的方法,这样就避免云层没有前后和僵硬,把云彩的动感展现出来。第一次绣这种天空的感觉,很难,经过多次尝试,发现这种方法最合适。

后续:作品完成后,在2013年参加苏绣江苏银针杯评比获得金奖,后来多次参加展出,并现存于镇湖苏绣艺术馆,获得较多好评。

参考文献:

【1】《西方现代艺术流派书系:后印象派》翟墨 著 人民美术出版社 2000年

【2】《乱针绣技法》, 任慧闲 周巽先 张美芳 编 轻工业出版社 1982年

作者简介:

顾晓贤,1979年生于苏州,1994-1999年中专毕业,顾氏手工刺绣工作室艺术总监,2001年开始,姐弟创立品牌苏绣,在香港和大陆有多家专卖店;2008-2010年,受邀请并在香港城市大学教学,2008年,本人携作品参加商务部举办的中国品牌英国伯明翰春季展 ,2008年,参加香港AIAA 国际艺术工艺品展,2007-2012年,香港的《文汇报》和《新报》《港岛地区报》等大版面报道顾氏家族刺绣