[内容提要]我国汉唐时期,以马为题材的艺术珍品,丰富多彩。它是我国劳动人民智慧的结晶,是汉唐艺术的瑰宝。汉唐马艺术是继承前时期的艺术传统,吸取当代各种艺术的特点发展而形成的. 我们在学习掌握汉唐马艺术风格特点的基础上,选取同时代的典型生活题材,创作了仿古牙雕作品。

关键词: 汉唐马艺术 仿古创作 工艺应用

一、汉唐马的艺术风格和特点

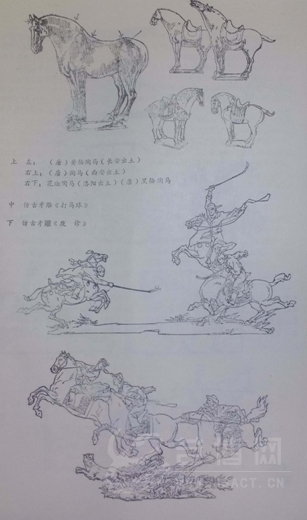

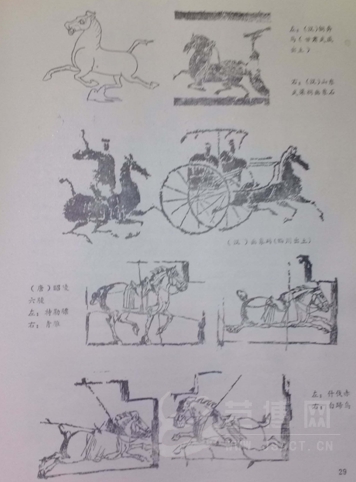

现存的汉唐马的艺术作品,我们所知道的汉代代表作品有:霍去病陵墓前的石刻《马踏匈奴》、《卧马》、《跃马》,辽阳北园、三道豪、捧台子屯等汉墓壁画中各种车骑马,山东、河南、四川地区发现的数量可观的画像石、画像砖上的马,以及各地出土的陶马俑。特别是1969年甘肃武威出土的《马踏飞燕》铜奔马。唐代的代表作品有:昭陵《六骏马》,李贤、陈重润墓道壁画中的《马球图》《仪仗马队》,敦煌壁画329窟《群马图》,156窟《张仪潮出行图》,以及出自画马名家韩干之手的《牧马图》、《照夜白》,还有大批的明器三彩马。

如果,我们将这些马的作品排列在一起,在形象上无一雷同,站立的、卧蹲的、慢步的、奔驰的、跳跃的、低头的、昂首的、转身的、……真是千姿百态。在表情上有神情傲慢、温柔驯服、暴烈顽强……无不刻划得细致入微。尽管每匹个性化的具体形象各有特点,汉唐马总的风格倾向是健康向上,气魄雄伟,神饱气足,具有特殊的生命力。尽管艺术手法采取了不同程度的概括、夸张、对比,然而艺术形象都不违反生活中的真实.而是集中生活中马的典型,反映了生活中的美,突出了马的内在精神。汉代霍去病陵前的石马和唐太宗陵墓浮雕六骏马,威风凛凛,气势之大,无论从什么角度去看,仿佛使我们身临其境,亲眼看到一、二千年前跃马驰骋在金戈沙场上的情景。四川成都、新津等地画像石、砖上的汉马,以及唐代李贤墓壁画《马球图》中的马的形象,都是神气十足、急驰向前,使入有永远不休止的感觉。汉唐陶马俑则以内在的劲发外在的形,显示出马的力量,那种饱满而健康的气质,充溢在造型之中。这些作品,都体现出汉唐马艺术风格的总的倾向。

汉唐马艺术又各有前后两个不同历史年代的具体风格和特点。汉马浑厚简朴、雄健奔放、气势宏大。善于采用概括、夸张、对比的艺术手法,进行图案变形,造型富于装饰感。例如:四川成都、新津等地的汉代画像石、砖上的马都作奔跑状,每一造型都以极其流畅的弧型线,大体大面地勾画出马的形体,着意加强身躯,稳定而厚实,其健细挺劲的四肢,都作上下轮回的运动,与头尾运动方向呼应。从整体来看,呈放射状,造成静中有动,动中有静,静动统一,富有节奏旋律的感受。山东嘉祥武梁祠等处的画像石刻,艺术的才能充分体现在符合真实的高度概括上,马的造型简洁到几乎可以用一些几何形组成,臀部作一圆,胸部、颈部作二个半圆,头与四肢可以看作为一些图案形体,装饰意趣浓郁,简炼概括到添则繁,少则空的程度。

甘肃武威出土的“马踏飞燕”铜奔马,造型矫健奔放,头颈身躯圆浑厚实.大体大面,简朴概括,给人以雄健稳定的感觉。其轮返起伏的四肢,昂首扬尾的精神,飞跃而起的马腿,具有强烈的运动感。仅以右后蹄落在一只飞燕背上,造成力量重心的平衡,更加显示了奔放的气势。这件铜奔马与矗立在广阔山陵前的《马踏匈奴》大型石刻,在气势的宏大,力量的雄健方面,同样体现了汉马造型的风格和特点。

唐马的风格和特点是:细腻逼真.丰丽饱满,形态匀亭,感情丰富。造型重写实,刻划细致,技艺精炼成熟。凡是在抒发马的感情,裘达马的形态的关键部位,都给以不同程度的加强,突出马的精神。特别突出了头顶、颈根、胸前、肩髻、荐尖、臀部两侧的七处转折高点。加强了胸襟的开阔,臀部的丰满,腹下部的平收。形成头小、颈薄、胸宽、后圆、腹窄、肢细的外型特征。头部则注意嘴唇、鼻孔及眼部的刻划。嘴唇一般上唇见方,下唇见圆,鼻孔转折呈“の”字 型,眼上睑呈直角度与圆型眼球形成对比。此外,唐马身上都附着装饰性的马鞍、马羁、马辔、缰绳等,缨络垂饰,点缀其中,越发显得华丽,增加形体的美。这些都在不同程 度上体现了唐马的艺术风格和特点。

二、汉唐马艺术的形成和发展

汉唐马艺术的形成是和这一时期的经济,政治、思想文化的发展相适应的。汉唐处于我国封建社会兴盛时期,国家的统一,疆土的扩大,农业、手工业和商业的发展,中 外交通的发达,显得繁荣兴旺,生气勃勃。汉唐马艺术就是在这样的历史背景和地理环境中形成和发展起来的。它在造型上健康向上,气势宏伟,一往无前的精神面貌,不是孤立的、偶然的,而是时代精神的体现。

同时,汉唐马艺术是继承前时期的艺术传统,吸取当代各种艺术的特点发展而成的。汉马的风格特点继承发展了殷周艺术传统。汉时期的青铜器《汉画象钫》,与战国时期的青铜器《鸟兽图壶》《狩猎纹壶》、《水陆攻战铜鑑》中的车马、人兽造型风格 十分接近。汉代画像石纹样又与战国青铜画像作风很相似。可见汉马是继承发展了殷周的艺术传统。近年,从陕西咸阳秦皇陵出土的马俑造型与汉代马俑造型的比较中,更可以看出汉马风格发展的源流。

唐马的风格特点是在汉代基础上发展到成熟的阶段,它继承了汉魏六朝的艺术传统。汉马作品已从殷周时期比较抽象、概念、神秘、平板的图案形象,发展到反映现实生活中生动活泼的形象。艺术手法的夸张、概括,是在生活真实的基础上进行的。这种注重写实的作风,经过魏晋六朝更为浓 厚,到了唐代趋向成熟。唐昭陵《六骏马》,那种栩栩如生,有血有肉,骨相分明,具有唤之欲声的动人效果,可以充分说明这一点。

艺术的续承还可以从绘画理论的发展中找出印证。西汉张衡说:“画工画犬马而好作鬼魅,诚以实事难形而虚伪不容也。”他是主张绘画要重视反映实际生活中的形象。晋代大画师顾恺之主张“实对”,“以形写神”、“形神兼备”,最重视“点睛之节”。唐代画马高手韩干在回答唐玄宗时说:“臣自有师,陛下内厩之马皆臣之师也。”这位名师之言,鲜明地反映出唐代艺术重视写实的现实主义作风。这种作风也正是前期传统作风的继承和发展。

汉唐马艺术的形成,和当代各种文化艺术的相互交流、相互影响也有极大的关系。汉唐两个朝代随着经济的发展,促进了各民族之间的交融,同时随着贸易往来的频繁,也促进了与各国之间的文化艺术的交流。中国传统艺术风格不断地吸收各种艺术营养,进一步形成新的民族风格。汉唐马艺术风格的形成也是与此相一致的。唐马的造型中,还有些具有西域、中亚地区马的特征,高大骠悍、健劲挺拔。唐马的鞍辔装饰图案,有些就是外来文化影响的产物。

在“画塑兼工”的唐代,艺术匠师大都能画善塑。当时雕塑名家杨惠之与著名画家吴道子本是张逊遥门下的同窗好友。在汉唐的机构中,设有“尚方署”、“少府监”,专管百工巧匠。全国各地挑来的名师高手,能云集在一起劳动、切磋,对促进艺术技巧,统一表现方法和审美观点,必然会起一定作用。所以,汉唐马艺术风格也是在同时期各种艺术互相影响中形成的。

汉唐马艺术来自当时的社会生活,其风格特点也是随着深入生活的艺术实践活动而形成的。远在一、二千年前的汉唐时期,交通运输、狩猎耕种、放牧游春、通迅传递、车骑战争,仪仗出行,马直接成为社会生活中的重要工具。汉景帝时,朝庭设有六大马苑,养马三十万匹,民间也大量养马。汉唐马艺术正是在这样取之不尽的源泉中产生的。

三、学习汉唐马艺术传统,为发展社会主义工艺美术服务

学习汉唐马艺术传统,目的在于应用。我们结合实践,在继承发展汉唐马艺术方面,初步进行了一些探索。

(一)汉唐马的仿制

汉唐马的仿制,是选择汉唐马的珍品,结合仿古牙雕、仿古木雕的工艺,经过艺术加工,再现原作的精神面貌,体现出原作的造型风格和特点。

在选择汉唐马作品时,必须在内容和形式上作具体分析,区别对待。这就要求我们深入学习,理解和掌握汉唐马艺术的一般规律和特殊规律,了解其形成的原因,才能使仿制的作品达到较高的水平。

我们制作的《仿唐咬腿马》,《仿唐昂首马》、《仿汉铜奔马》等牙雕作品,都是选取具有代表性的汉唐马仿制而成的。例如:《仿汉铜奔马》就是选取了甘肃武威出土的《马踏飞燕》,进行仿制的。这一文物为汉马造型中的精品,我们采用象牙、,制作了小至6公分、大至30公分等不同规格的作品。在造型上紧紧抓住这一文物身躯“S”型的变化,几何形的体面结构等特点,表现其头、尾、四肢由中心向外放射性展开、上下前后均衡呼应的效果。对其昂起的头,扬起的尾,劲细的四肢,平宽的马蹄,踏在后蹄下的飞燕,不仅要求造型比例和动势的准确,而且对这些具体细节形象,必须在理解汉马造型风格特点规律的基础上进行刻划,使仿制品显示出浑厚简朴,矫健奔放的风采,从而保持与原作的神貌一致。

(二)汉唐马的仿古创作

仿古工艺如果仅是摹仿,范围是狭隘的。从汉唐马艺术的形成和发展过程中体现到它承前启后,继往开来的创作精神,给了我们很大的启发。今天,我们同样有责任继承发展前人的宝贵艺术遗产,进行艺术的再创作,充分发挥它的生命力。

我们在学习掌握汉唐马艺术风格特点的基础上,选取同时代的典型生活题材,创作了仿古牙雕作品。大型牙雕《文成公主入藏》就是依据唐代宗室女文成公主与吐蕃王松赞干布联姻成亲的史实创作而成的。其中十四匹马的形象,就是集中了唐马造型的风格和特点。

《打马球》这件仿古牙雕,选取了唐代盛行的马球运动这一生活题材进行创作的。它刻划了唐人挥动球仗跃骑在三匹姿态各异的马上,激烈夺球的瞬间场景。这三匹马的造型,综合了昭陵六骏马、洛阳三彩黑釉马的造型素质。

南京的仿古马,无论是牙雕或木雕,都不是某一件文物原作的复制,而是在学习汉唐马艺术传统中,综合大量马的材料,掌握其艺术风格和造型特点,接照其艺术表现规律进行创作的,颇受好评。

(三)汉唐马的推陈出新

我们继承发扬汉唐马的艺术风格特点,决不能仅仅限于仿古创作,更重要的是要创作出反映今天社会主义的现实生活和时代精神的作品。这是我们工艺美术工作者的责任。这些年来,我们从汉唐马艺术中吸取营养,在创新方面也有所收获。

牙雕《夜诊》这件作品,就在传统的基础上,刻划了一位解放军医生,在少数民族姑娘和老汉的带引下,深夜跃马,奔赴草原,抢救病人的动人情景。体现了我国各民族人民和军民之间情同手足的亲密情谊。汉唐马艺术的高度成就,就是一、二千年前的艺术匠师们,长期对生活的观察、体验的结晶,也是他们吸收各种艺术营养,做到以我为主、兼收并蓄的成果。

《夜诊》中的人物感情,正是在马的配合下充分表现出来的。这些马如何塑造?起初是十分空洞,如果生搬硬套汉唐马的造型,让三位社会主义新人物骑在一、二千年前汉唐马的身上,非古非今,将会笑话。为此,我们深入马场体验生活。经过看马、摸马、骑马、喂马、画马的过程,识别了不同地区马的品种,知道了各种马的特性,掌握了马走、跑、跳、跃的运动规律,摸清了马的外部和内部的形态构造,体察了马的丰富情感变化。从而脑海中出现了大量的各种活马的形象。

我们在生活中马的基础上,选择形体高大,善于奔驰的新疆伊黎马为“模特”。采用唐马塑造中重于写实的方法,作逼真细腻的刻划。抓住形体关键部位的高点,加强胸部,臀部的体积,特别突出马的头部与四肢的表现;对腿部的骨踝肌腱的结构,作准确仔细的交代;眼球加深,鼻翼张大,使马显得挺劲有力,富有紧张急切的情感。在动态方面,着重研究了汉马追求马的奔放,强调奔驰速度的特点,吸收汉马塑造中善于用流畅的线条与明洁的块面表现动感的特长。将作品中同向而行的三匹马,处理在速度最迅速的“袭步”动态规律上,第一匹马四肢腾空,中间的马后肢落地,后面的马前肢落地。连贯起伏,形成流畅的运动线和强烈的外形整体感。加强了马的节奏与动势。并借鑑了东汉铜奔马《马踏飞燕》 一马一蹄踏飞燕的形式原理,创造了三人三马二蹄踏草原的艺术形式,获得较好的艺术效果。在全国工艺美展和国外展出,均获得好评。

汉唐马艺术是一份珍贵的艺术遗产。我们对汉唐马艺术的学习还很不够,在工艺创作上的应用也仅是开端,今后应更好地学习汉唐马艺术,应用汉唐马艺术,努力为继承祖国民族艺术遗产、发展工艺美术作出更大的贡献。

主要参考文献:

【1】 王子云. 中国雕塑艺术史[M].北京:人民美术出版社,1988.25.

【2】洪再新. 中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2000.12.

作者简介;

倪小庆.1955年出生.1973年进入南京工艺雕刻厂从事仿古牙雕和仿古木雕工艺。 南京市工艺美术大师、江苏省非物质文化遗产仿古牙雕代表性传承人。