留青竹刻艺术的传承与发展

——留青竹刻创作随感

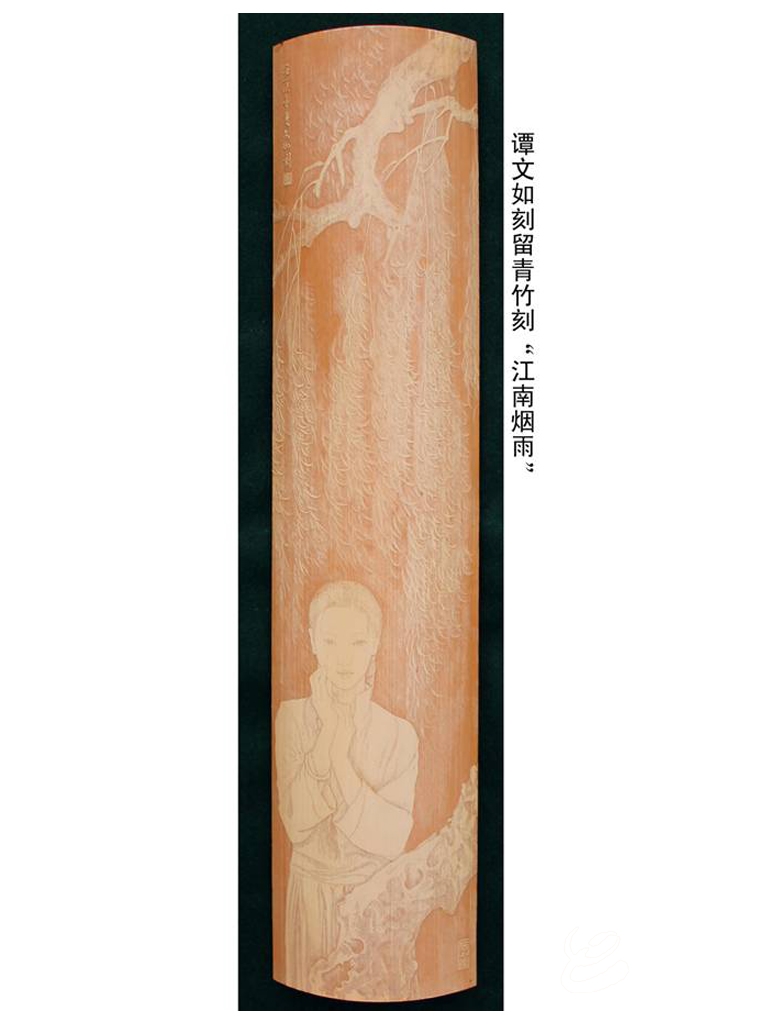

谭文如

【内容提要】留青竹刻艺术是一个宏大的学术课题,将其剖析通透非个人力之所能及,据自己的学习、实践经历,本人对留青竹刻创作中的规定性和可能性也有一些思考与体会。这里所谓的“规定性”是指有价值的、被后人肯定并继承下来的留青竹刻表现方法,是创造、欣赏竹刻艺术作品可以借鉴和遵循的艺术规律。所谓“可能性”则是指有价值的竹刻艺术创新意识、创造意识的实践活动。

关键词: 留青竹刻,造型艺术,竹刻心法,当代文化

首先可以肯定的是留青竹刻是中国绘画艺术在竹子上的再创造艺术,是中国人文精神的又一表现形式。竹刻的艺术价值是多方面的,让我们先从造型角度来探讨一下竹刻艺术的规定性和可能性。《现代汉语词典》对“造型”一词的解释为:创造物体形象。对竹刻家而言,造型是指在“尊重对象”基础上“体现自我”,是竹刻家文化和心性的载体。研究造型即如何“缘外物”而能“立我象”。众所周知,中国画的立象方式是“意象造型”,此造型方式为留青竹刻创作提供了很多可能性。不同的竹刻家,因人生经历、学识修养,悟性禀赋不同,对同—物象的感受也不相同。创作时,对象所提供的信息是多方面的,竹刻家所能直觉和敏感到的,往往是与其审美经验、兴趣相吻合的那一部分,苏格兰哲学家休谟说“趣味问题无争辩”是有道理的。因此,竹刻创作要从对象“原生态”的信息中去提取“基因”,并藉竹刻家不同的文化经验、审美趋向与竹刻语言而生成,以追求“心象化一”的高品格表现为旨归。

古人云“手挥五弦易,目送飞鸿难”,是说对物象感觉的捕捉问题,竹刻创作中的感觉准确也不是针对其表象空壳,而是典型性和代表性的精神内核的外化。以自己的方式表达出经验和感知到的深层次的内容,就是通常所说的以形写神、形神兼备,正所谓“观晋人字画,可知晋人之风猷;观唐人书踪,可知唐人之典则。”竹刻创作的指向性应倾向于画稿的内在精神,因此,对作品表现的深刻度与精神层面的表达,理应引起我等的重视。当代竹刻对象的表现,应具有现场感和当下的人文语境,也就是说,对象原本所具有的“是此而非彼”的属性要捕捉到,以作品为载体表达竹刻家的审美意识和审美观念。另外,作品还会涉及到“格调”的高低,所以每个竹刻家都需“立格”。“格”与自己的修养有关,我等要提高修养,修炼“内功”才能立出“高格”。

竹刻的刀法也是刻者的心法,不同的对象用不同的表现手法,就是要刻出对象“个性”的东西、鲜活的东西,是“独此一家”、“别无分店”的感觉。“个性”可以从竹刻家和对象两方而言:于前者讲,竹刻家创作时不仅要关注对象特有且“一贯”的内在精神,同时要表达其此时、此地、此境所呈现的外在状态。刻人刻物最不可有习气,本人认为“千人一面”是对竹刻艺术最大的不敬,即便表现同一对象,每一次也应刻出其不同的、不可复制的感觉;从后者讲,对象做为独立存在的个体,此物一定具备他物所不具备的信息,此信息相对于他物而言就是“个性”,这个“个性”即是最本质最核心的属性,我们不应也不可无视!竹刻若老是程咬金的“三板斧”,或弃置客观对象的个性,就等于放弃了竹刻可能性的追求。一任满竹的惯性习气,那叫刻“熟”,是竹刻之大忌!

竹刻创作应是刻竹者的主观意识与客观对象“合作”的作品,既非完全客观,也非完全主观,尊重客观对象是竹刻的前提,否则就失去了竹刻艺术本来的意义。于此也可以用谢赫《六法论》中的“应物象形”解释,所以竹刻创作要认真关注对象,要入静,要与对象进行心的交流,在尊重对象的基础上介入刻者主观意识,而不是一种神秘主义所谓的先验触知。

我等要用自己的眼睛和心去“发现”,找到属于自己的可能性,才能刻出属于自己的作品。西方美学家立普斯的“移情说”虽带有唯心主义的色彩,但他肯定了主体因素的能动作用。朱光潜对移情的解释是:“把我的感情移注到物里,去分享物的生命”,同样说明了主体意识的作用。合理强化主体意识的观念将对竹刻创作可能性探索有积极的影响。

“相看两不厌,只有敬亭山”。我等要以至真、至诚、至纯的心性去感应去触摸对象,这是物我两忘、物我化一的境界。用这种心态净化自己,才能对对象保持灵敏的嗅觉,刻出有分量的作品。浅尝辄止的尝试和投机耍滑的做派,只能止步于枝梢末节和表象躯壳的表达,停留于原始的再现,更谈不上对“可能性”的探索。竹刻须追求语言表达与作者心性的吻合,反映出当代人文语境与当代文化。

前辈大师们对探索竹刻发展的可能性,提供了诸多成功范例:徐素白的小写意花鸟,白士风的梅花,徐秉方的山水。这些前辈通过自身的实践和体悟,根据自己的基因找到“突破口”,即适合自己的可能性,经过一生的锤炼和自我完善,最终成为标呈后代的宗师。艺术上不存在非此即彼的判断,各种合理的艺术形式都有权利“修成正果”。

中国画传统博大精深,弱水三千也只能“取一瓢”饮。在竹刻创作的过程中,要根据当今社会的时代精神和文化语境,有选择地继承传统,根据自己的审美趋向寻找可能性。文章有三层境界说:字平意平、字奇意平、字平意奇。如果拿来比喻留青竹刻创作,恶俗的表现方法及题材的作品不具备任何竹刻艺术中的“规定性”条件,属字平意平,位居最低层次;仅靠几刀漂亮的刀法,而表现的形象平平,是断章取义地学习了“规定性”,师古而泥古,属字奇意平,只能是一般之作;用一颗平常心和朴素的雕刻语言,却能直指自己的心性,入达对象的精神境域且格调高雅,才是内化了“规定性”,并找到了自己的“可能性”,属字平意奇,这种作品才称得上大美。

参考文献

徐华铛 《中国竹刻竹雕艺术》中国林业出版社2007年1月

韩刚 著《谢赫“六法”义证》河北教育出版社2009年9月

注:文中图片均为作者本人提供。

作者简介:

谭文如,1966年出生,江苏常州人。工艺美术师,现工作于常州文如竹刻工作室。