【内容摘要】本文意在从现代美学的角度出发,从点线面的关系、多重空间、和破坏性美的角度来探讨现代核雕在创作过程中,继承延续了传统技艺的基础之后自身又做出了哪些突破,以及根据具体作品来如何去赏析现代核雕作品。

关键词:现代核雕 点线面 多重空间 破坏之美

核雕在中国传统工艺中可谓是微型雕刻的集大成技艺之一,通常被收藏者公认的经典核雕其雕刻无不细节生动形象逼真,因而写实性也成为评价传统核雕是否为上品的标准。相对于中国传统核雕技艺,现代核雕吸收了现代艺术的技法,在追求写实的同时,更彰显艺术美感,主要理念则体现在点、线、面的结合,多重空间,破坏之美这三个方面。

一、点、线、面的结合

现代艺术崇尚舍弃和简洁,力求以最少的修饰营造美感的最大空间。那么在传统核雕这样一个讲求写实细腻传神的创作原则似乎显得与现代美原则格格不入。但其实核雕工艺在现代美的影响之下并无全然抛弃抵制传统创作原则,而是将其精髓运用并加以改良,使之在写实的同时也更注重形式,令观赏收藏者在感叹其雕工技艺巧夺天工的同时,也被雕刻者天马行空的想象力所折服。如下图中,不同于传统核雕为之多数的将人物浮雕于核的表面,现代核雕主要宣扬人物、环境与空间背景的关系,更加强调三位立体感,观赏者无论从任意角度都可得到不同的视觉呈现,此时细节神情不再是核雕的首要评判标准,而是承接人物、环境、和空间的关系是如何利用雕刻体现出来的,即是点(人物)、线(立柱)与面(茅草屋空间)的完美结合,整个核雕的形状并未改变,但却拥有一个独立的另一个空间,在此空间内,点线面三个元素全是由核本身质地构成,但他们的彼此存在却又是分离的。

二、多重空间的并置

在上文点线面的结合中我们提到,由于传统核雕的大多数为浮雕,所以空间感已经很难在作品中显现。但现代核雕更为厉害之处不仅在于空间感的呈现,更甚一步是在如此微小的物体中巧妙的展现出多层空间,可以说此类雕刻已经完全突破传统写实的美学层面。我们以两个作品为例。首先要提到的是两幅作品都大胆地将核一分为二,这在传统核雕中讲求整体完满的原则是全然相反的态度。在第一幅作品中,破开的核已经呈现出两个不同的空间场景,一个是洞中的蜘蛛网,一个是叶片上的昆虫。传统核雕中,一般讲镂空雕运用于雕窗,将其运用在自然景色中既新奇又觉得恰如其分,薄如蝉翼的蜘蛛网又将核内外分离为两层空间,透着蜘蛛网向内窥探,仿佛里面还藏着一个不为人知的世界;洞的另一角,则是伏趴在落叶上的昆虫近景浮雕,一大一小两种景观,却形象生动地展示了整个树林从中的面貌一般。

三、“破坏”之美

传统核雕崇尚整体、圆满,在最初挑选材料时也讲求圆润,对称,丰满的橄榄核,而避讳奇形怪状或是出现裂缝、残缺有破坏的核。但在现代核雕中,这种被摒弃的破坏原则却大行其道,衍生出一套别具一格的美。除了上面提到的故意将一整个橄榄核打破为两片以外,还有巧妙地运用和表面不光滑平整的粗糙感使材料本身成为作品的一部分,利用核内外颜色的不统一来营造作品传达的独特意涵等等。例如下图作品,核被均匀地一分为二,大体两个核看上去并无二致,像是向观赏者展示的同一个场景,仔细观察细节后发现左边的空间内有两个劳工在托运橄榄核内部庞大的物体,而右边的橄榄核内深处向我们展示出这个内部的庞大物体是放在一个小长凳上的。这样一来创作者的意图就很明显了:并不是要想观赏者们展示两个不同的空间,而是刻意地将橄榄核一分为二让观赏者们展示核内部的横截面,因为不这么做我们就无法知道在核的内部是有两个劳工在进行搬运行为的,这样一来整个作品的童趣立即显现出来,这个作品既可以作为一个完整的,同时也可以一分为二由两个收藏者所拥有。

在下幅作品中,橄榄核内外原本不统一的颜色为创作者所运用,营造除了作品的独特意涵,大的一半向观赏者展示的是劳动者的一片忙碌景象,而小的一半也采用了核内部的浮雕,向人们展示出劳动的丰收成果,除此外并未雕刻任何劳工,但却从小片核瓣的暖色调中展现了丰收的喜悦,与左边大半核雕忙碌中的冷色调形成强烈反差。

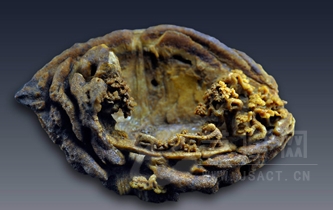

这幅作品是现代核雕将破坏之美运用淋漓尽致的作品,创作者不仅使用了传统核雕中摒弃不用的粗糙材料,甚至将粗糙材料本身直接融入到作品当中,成为了怪诞嶙峋的山石背景。这种将废弃加以灵活运用变为珍宝的创作美学不仅使得作品呈现出亦真亦幻、亦实亦虚的效果,同时也成为现代核雕不同于传统核雕的最显著的创作特征。

正所谓笼天地于形内,挫万物于笔端,现代核雕并不是一味地投机取巧,也尚未完全摒弃传统核雕的技法,同样也需要扎实的功底和娴熟的手法,从细微处出发,将传统留白部分进行大胆改良,将二维平面转换为三维空间,破坏整体创造碎片,将弃之不用的创作原则融入其中营造另一种美,是在此基础上玩出另一番味道和眼界,无论是作为观赏者还是创作者,现代核雕都为我们提供了新奇的别样思路。

参考文献:

【1】包志英,我国微雕艺术的现状与传承研究[D],东北林业大学,2011

【2】马子恺,风微知著包藏大千——话说微雕艺术收藏[M],中国城市金融,2013(11)

【3】傅黎明,中国微雕艺术研究[M],装饰,2003(7)

【4】马杰,关于我国民间美术发展与传承的探究[M],大众文艺, 2015(6)

作者简介:王继锋,男,出生于苏州吴中区香山街道,现为工艺美术师,舟山核雕传承代表人物第六代,苏州市工艺美术学会会员,舟山核雕行业协会常务理事,1996年开始从事核雕创作,师从殷丽芬、陈云华、市核雕传承人须培金、周雪官,其作品具有较高的工艺水平,在业内具有较高的知名度。