【内容摘要】生产一把常州木梳,需要28道工序。梳篦的纹饰加工中,常见的技巧工艺是雕、描、刻、烫,嵌,但又不仅限于此。

关键词:梳篦 28道工序 雕描 刻 烫 嵌

在梳理文明的多种呈现方式中,制梳工艺似乎最少为人们所直观体验,因为在制造者的梳匠与使用者的大众之间存在着生产和消费之间的隔阂。梳匠的生产是用毅力支撑着双手,遵循传统作业的常规行事,大众的消费是因为循于生活习惯,在使用梳篦的过程中,享用梳匠的劳动成果。梳匠所付出的大量艰苦劳动,尽管在不断的重复之中,但正是由于这种单调的艰苦重复,使制梳人的意识挣脱了对现实的依存,从而完成了个人体验的不断延伸,常州梳篦生产中浩繁的手工劳作,正是这样一种静默而令人敬畏的艺术。

传统的手工艺木梳加工法,常州有着更为悠久的历史。常州木梳的工艺特色在于手工开齿和印绘装饰结合。生产一把木梳,需要28道工序,而这些工序中,又以选材、拉舵、码板档、剔方、绘烫木梳尤为关键。

1.选材:制木梳应选择优质小叶黄杨,木纹细腻、树质坚韧、 树身长而粗、节疤少为宜,凡是木质松软、树棵较小、弯头多都不宜制木梳。

树身长而粗、节疤少为宜,凡是木质松软、树棵较小、弯头多都不宜制木梳。

2.拉舵:拉舵是制作梳坯的第一步,又称开梳坯。原来用大锯两人一上一下地开,现在改用大带锯车开,即把树干每隔6~7厘米锯成树段。拉锯时要注意树段和树块的角度和缕纹,如遇树身不直或斜丝缕纹,根据它的角度,借缕纹拉舵,否则将来会产生剪刀缕,产生次品梳子,报废率较高,所以开坯难度含量高。

3.打屯头;

4.拆板;

5.煮坯:煮坯时一定要注意加明矾,又不能中途加水。

6.码板档:梳坯起锅后要及时码好,不能延迟,以防弯翘。一般码板档人俗称大师傅,码的意思是要注意板的长短搭配,遇有翘板,要一块弯面朝上,一块弯面朝下,相互搭配,否则会弯缩变形。

7.翻板档;

8.推头;

9.推板:原来用镔(一种专用工具)刨平梳坯表面,称为推板。现在改用机器推板,推板后木质的机理纹质便显现出来,民间称机理为缕, 有虎口缕、直缕、剪刀缕、麻丝缕、根盘缕、桠枝缕、软缕必、和塌缕,其次,还有大肉丁、小肉丁和对穿肉丁等,其中虎口缕是最好的纹理,可以做统齿,不弯不翘,直缕可以制成柄梳,剪口缕和肉丁的梳坯一般不宜制梳。

有虎口缕、直缕、剪刀缕、麻丝缕、根盘缕、桠枝缕、软缕必、和塌缕,其次,还有大肉丁、小肉丁和对穿肉丁等,其中虎口缕是最好的纹理,可以做统齿,不弯不翘,直缕可以制成柄梳,剪口缕和肉丁的梳坯一般不宜制梳。

10.齐口;

11.划样;

12.开齿;

13.撞梳;

14.刹面过口。

这几道工序是为后面的做辅助。

15.剔方:为使齿尖润滑,开齿后的数字需要经过四次的剔齿加工,这是一项对梳齿进行细加工的步骤。具体做法是,将开好齿的木梳仍夹坚,压在工作台上,用三角剔锉进行剔齿,要求剔的干净,但不能把线剔破,割尖梳齿时,要割得均匀,使梳齿成瓜子形,俗称“瓜子尖头”。

16.倒叉:梳坯纹有可能产生齿内 反毛,应用肋条锉进行倒叉,力求齿光无毛。

反毛,应用肋条锉进行倒叉,力求齿光无毛。

17.方木梳:用比肋条锉略薄的马蹄形锉(这里指的都是手工制成的专用工具)。方木梳,方的意思是用锉,锉出方形的梳齿根脚,要求梳齿方得整规而干净,做到无破尖、无吊屑、无跟脚花叉、粗细一律、门头无大小,俗称“鱼子门头”。

18.砂梳;

19.刷灰;

20.锯背;

21.刨背;

22.绞背;

23.刮光;

24.钩线;

25.扦背:扦的意思是剔除、穿透。扦背是指用锉刀将原木平弧形的梳背剔修成竹节形状,扦背要根据木梳的长短,扦成等量的六节或七节,所扦竹节形状、打下、深浅要均匀,如果梳背上要做其它造型,通常也是利用这种方法。扦背完全靠手工完成,机器无法代替。

26.磨木梳:用0号砂皮纸在木梳上砂磨,把梳子磨光。

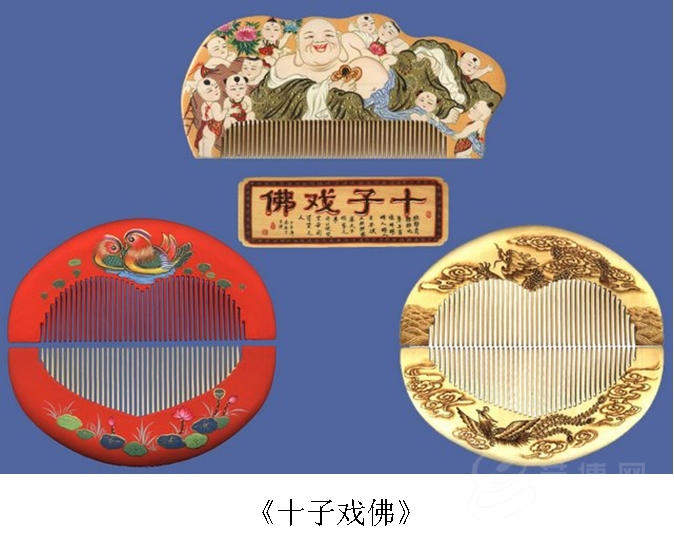

27.烫绘木梳:即在木梳上烙花,在梳背上烫绘各种图案,同时有雕、描、刻、烫、缕、嵌等各种手法装饰梳背。

28.光木梳:为使木梳背部光亮美观,传统方法是用64粒佛珠穿缝在一块手掌大小的布块上,蘸些豆油在梳背上来回摩擦,使梳背光可鉴人。现多改用抛光机上光或直接涂蜡上光。 梳篦的纹饰加工尽管只属于梳篦加工的一个环节,但是往往又相对独立在整个流程之外,原因在于专门的计数要求,梳篦的纹饰加工中,常见的技巧工艺是雕、描、刻、烫,嵌,但又不仅限于此。

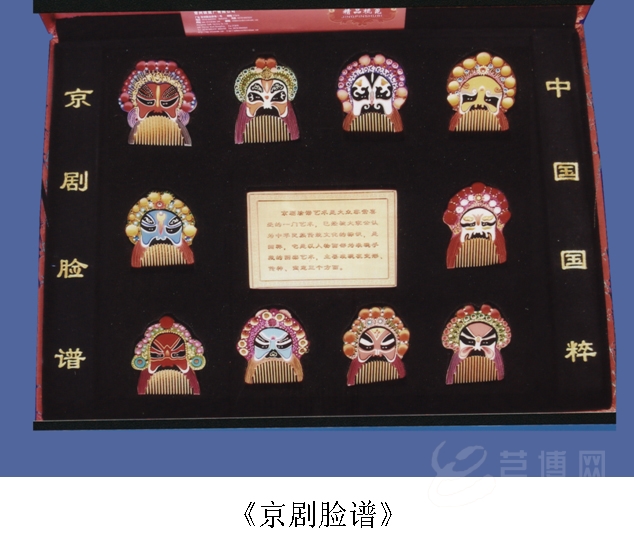

雕,一般来说,雕更加侧重于凹凸的变化成型,其主要形式大致分为:一是浅浮雕、高浮雕,使花纹高低起伏凸显在平面纸上;二是圆雕、透雕,根据设计意图使所雕之物呈立体形状。在梳篦生产中,雕的手法主要用于梳篦的背脊、把、梁,如浅浮雕,鱼、龙凤、寿星等工艺梳篦,考古发现的商周玉石、角梳、木梳也是采用雕这种加工方法完成的,后来,我们用浅浮雕的刻象牙片和木梳结合在一起,又提升了梳子的品味和档次。

描,描是梳篦装饰工艺中最为自由的一种表现手法,通常指依样摹写或绘画。中国绘画历史悠久,且以线条勾勒描摹为主要表现手法,因此积累了丰富的描绘经验和笔法,如国画中著名的线描十八法等。在常用的线描手法外还有平涂表现手法,也有晕染 等其他绘画手法。常州梳篦以绘画手法见长,题材形式多样,如著名老艺人刘荷藻擅长在梁面上描绘,一捧雪,二度梅,三岔口,四进士,五台山,六月雪,七星灯,八蜡庙,九更天,拾玉镯和各种仕女。描绘装饰工艺不仅要求所绘的对象生动、准确的造型,色彩的搭配也要能够雅俗共赏,而且要求笔墨深浅浓淡,干湿枯润,运笔快慢的变化效果。同时要求根据市场需求、时代特色、时尚变化要求而作,因此要求描绘者有较好的美术功底和较高的艺术修养。

等其他绘画手法。常州梳篦以绘画手法见长,题材形式多样,如著名老艺人刘荷藻擅长在梁面上描绘,一捧雪,二度梅,三岔口,四进士,五台山,六月雪,七星灯,八蜡庙,九更天,拾玉镯和各种仕女。描绘装饰工艺不仅要求所绘的对象生动、准确的造型,色彩的搭配也要能够雅俗共赏,而且要求笔墨深浅浓淡,干湿枯润,运笔快慢的变化效果。同时要求根据市场需求、时代特色、时尚变化要求而作,因此要求描绘者有较好的美术功底和较高的艺术修养。

刻,刻是一种成形的装饰工艺。《说文》:“刻,镂也,从刀,亥声。”刻与雕相比,区别在于刻更侧重于以前除、减损的方法加工成型,如《玉篇》:“刻,割也。”所以汉语中常见有刻剔、刻削、刻剥、刻薄等与刻字组合的词。由于刻的特点主要是削除、减损的加工成型,因此,刻多见用于阴刻字或纹饰,如在梳把、篦梁上面,常刻以不同风格的篆、隶、楷、行、草书字体,也刻有梅、兰、竹、菊等花卉,或动物走兽以及仕女、戏文人物等吉祥图案。刻工对线条表现要求较高,最好能像绘画用线那样,或流畅飘逸,或遒劲有力。

烙,指用高温的金属烧灼,引申为打上标志或留下痕迹。因烙画起源于铁针烙绘,故有“火针刺绣”之说,后因制作工艺和工具的不 断改革,烙画由原来的“油灯烙”“煤球炉烙”改为“电烙”乃至“激光烙”。原先单一的烙针也改为大、中、小型号的专用电烙笔,比较先进的可以随意调节温度,配有多种规格的特制笔头。烙绘技法也发展出润色、烫刻、细描和烘晕等。烙梳篦多在黄杨、石楠、枣木梳背上进行烙烫,狭小的梳背可烙绘形态各异的山水、花鸟、人物,色彩呈现深褐色,古朴典雅。烙画过程中,炭化原料的表面,变色部分是炭,不变色、不褪色,无毒无味。

断改革,烙画由原来的“油灯烙”“煤球炉烙”改为“电烙”乃至“激光烙”。原先单一的烙针也改为大、中、小型号的专用电烙笔,比较先进的可以随意调节温度,配有多种规格的特制笔头。烙绘技法也发展出润色、烫刻、细描和烘晕等。烙梳篦多在黄杨、石楠、枣木梳背上进行烙烫,狭小的梳背可烙绘形态各异的山水、花鸟、人物,色彩呈现深褐色,古朴典雅。烙画过程中,炭化原料的表面,变色部分是炭,不变色、不褪色,无毒无味。

嵌,是将东西填镶嵌在空隙里,如将金银丝镶嵌。镶嵌工艺起源很早,殷商时代就有镶嵌绿松石的漆器、骨器以及青铜器的发现。明清时期流行在木梳背上嵌珠、铜丝,在篦梁上嵌银,也可异质相嵌、彩石镶嵌、螺钿镶嵌、兽骨镶嵌,或兼有之。另外,镶嵌可以同质镶嵌,可异质镶嵌,且不同的镶嵌工艺,都还有不同的镶嵌拨法要求,如螺钿镶嵌梳背,根据材料不同,通常可分为硬钿、软钿与镌钿,硬钿选用厚质贝壳片,拨法有厚片硬钿、薄片硬钿,衬色钿嵌,硬钿挖嵌等。但是,无论选用哪种材料,填嵌后的花、地间都应该天衣无缝,不留一丝的破绽和缺陷。另外,工艺的选择往往还与梳篦的装饰风格、要求以及纹样题材、造型有关,没有固定不变的形式。如果是嵌银工,一般用于精制的篦梁装饰较多,不过民间嵌银木梳很少真的采用银料,而是以锡替代,即便如此,用锡料镶嵌后的花纹,经过精心打磨,也能够获得光亮如银的效果。

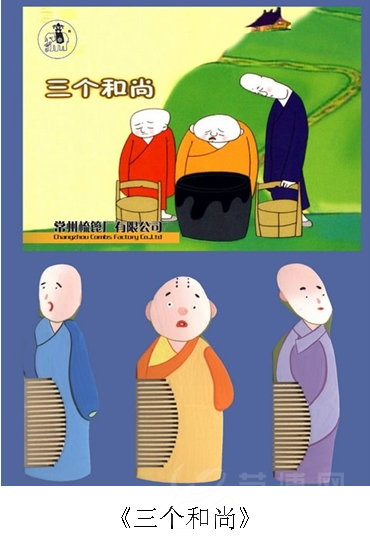

近些年来,随着人们审美趣味的多样化,现代 梳子装饰形式和加工手 法也开始出现新的变化。其中最为常见的漆艺梳,有各种精美的图案和繁复的加工工艺,平实、朴素、鲜亮的工艺设计,能一下子把你带回尘封许久的记忆中去。再如草木染梳子,利用装饰天然的花草和花式、花样,仿佛大自然质朴的美感,崇尚环境的个性美、时尚美,放在梳妆台前绝对是一道风景线。

法也开始出现新的变化。其中最为常见的漆艺梳,有各种精美的图案和繁复的加工工艺,平实、朴素、鲜亮的工艺设计,能一下子把你带回尘封许久的记忆中去。再如草木染梳子,利用装饰天然的花草和花式、花样,仿佛大自然质朴的美感,崇尚环境的个性美、时尚美,放在梳妆台前绝对是一道风景线。

常州梳篦从人们的生活领域,继而进入文化领域,身兼日用品、工艺品、装饰品和旅游纪念品等多种功能,努力发掘中国传统工艺设计理念,传承常州梳篦传统生产工艺,形态演变和市场开发或我们这一代梳篦人的责任与使命。

作者简介:

邢粮,1960年生,江苏常州人。高级工艺美术师。江苏省工艺美术名人,常州梳篦省级非物质文化遗产项目传承人,江苏省工艺美术学会会员。先后设计的各类新品在全国、省、市的工艺美术展和旅游新品大赛上摘金夺银,。