【内容提要】中国工艺美术大师王金山从事缂丝艺术半个多世纪,是当代中国著名的缂丝艺术家,也是当代中国缂丝的代表人物。本文论述了王金山大师从事缂丝技艺五十多年的不凡经历及其对中国传统缂丝艺术传承和创新,所取得的艺术成就。

关键词:王金山 缂丝艺术 成就

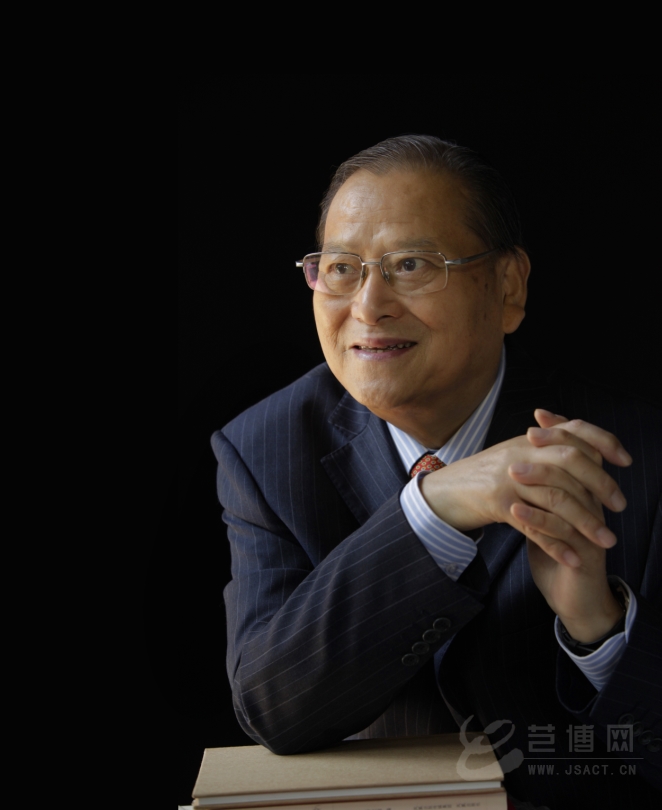

中国工艺美术大师王金山是当代中国著名的缂丝艺术家、国家突出贡献专家、国家级非物资文化遗产(苏州缂丝织造技艺)项目代表性传承人;也是当代中国缂丝的代表人物。2002年,我有幸成了他的学生。2006年末,我在南京,参加了江苏省文化厅举行的“国家级非物质文化遗产代表性传承人一对一带徒弟仪式”,成为缂丝大师王金山的正式弟子。从此之后,从春到夏,再到秋冬,一晃又是十余年。我每天都在王金山大师工作室从事缂丝技艺工作,和大师一起工作,这使我了解了恩师不平凡的缂丝艺术经历和艺术成就。

拜师学艺 投身缂丝

“金凤玉露一相逢”。恩师王金山与缂丝艺术结缘已整整57年了。

1939年,王金山出生于阊门外一个普通家庭,受苏州千年文化底蕴和氛围熏陶,自幼就喜欢挑花坞年画、玉雕等工艺美术。8岁时开始学习书法和绘画,上学后担任学校的文体委员,班级的黑板报都出在于他的手。这也是他后来走上缂丝艺术之路的基础。1956年初中毕业后,进入苏州市刺绣工艺生产合作社工作。17岁的他对缂丝并不熟悉,感到茫然。当他渐渐地了解到缂丝是具有千年历史的一种纯手工丝织物,需要积年累月一丝一缕的,一部分一部分探织而成的,有“一寸缂丝一寸金”之称。这与自己所爱的绘画有共同之处,于是,他决定学下去。而此时同来的伙伴中已有人学会了缂丝,这时一股要强的心,驱使他下暗下决心,迎头赶上。于是,他正式拜沈金水为师,学习缂丝。

沈金水是当代著名的缂丝名家,已被列入世界名录。清末,他曾为慈禧皇太后缂织袍服,是新中国成立后的第一代缂丝技艺的主要传承人之一。王金山拜在沈老门下学习缂丝技艺,苦练各种技法,并且做好学习笔记,认真专研,后来干脆把铺盖搬进了工厂与师傅同吃同住。三个月后,他初步掌握了“结”“掼”“勾”戗”的运用,成为同业人员中的佼佼者,也正式成为新中国的第一代年轻的缂丝艺人。

王金山大师在学习缂丝的同时也深知,缂丝与书法、绘画是分不开的,要做好缂丝就必须熟知和精通书法和绘画。于是,他先后向顾仲华、张辛稼、吴羏木、徐绍青、张继馨等画家学习书法绘画技艺,为缂丝技艺打下了扎实的基础,加上沈金水师傅的指导下,其技艺突飞猛进。他第一幅独立完成的作品《白头翁·竹雀》,图案准确,色艺丰富,层次分明,形态逼真,一连制作十幅销售一空。他与同行合作复制了《柳鸦芦雁图》和中堂《百花齐放》深受青睐,制作的《采桑图》参加了苏州工艺美术局于1962年在北京团城举办的“苏州工艺美术展览”。

缂丝是一门易学难精的手工艺。缂丝技艺人才也不是三年五载就能造就的。王大师对此深有体会。满师后,他回顾五年来所缂制的作品,大多是小作品。他感到, 缂丝是一门古老的通经断纬的手工技艺,缂丝机、梭子、拨子,用到的工具不多,但是工艺流程复杂,有画样、配线、牵经、接头、穿口、拖经面、嵌经面等十几道工序。织造时,艺人按预先设计勾绘在经面上的图案,不停地换着梭子来回穿梭织纬,然后用拨子把纬线排紧。而且, 缂丝不同于刺绣,一旦某个地方出现失误,就必须拆掉重新再来。 缂丝技艺学三五年,也只是打基础。其中的关键是,要掌握更多的技法,开拓新路子。后来,他开始制作大幅《聊鸦庐雁图》。作品获得了苏州工艺美术创作二等奖。之后,他还到北京图书馆、故宫博物院、沈阳博物馆等有关单位参观调研,阅读安仪周的《墨缘汇观名录》,文彦可题词、《斯坦因游记》、洪皓的《松漠纪闻》、庄绰的《鸡肋篇》,李杏南的《小片织成图集》等有关史籍书刊,观赏了唐以来诸家真迹,从中了解缂丝源流演变和各个朝代间的不同风格特征,大大提高了艺术鉴赏水平和对古代缂丝的鉴赏能力,全面掌握了缂丝的历史渊源及历代缂丝的工艺和织造手法,成为名副其实的缂丝专家。

技术精湛 突破传统

一件缂丝精品,是挥梭制缂者文化艺术素养精神境界的物化表现。精湛的缂丝技艺不是短时间内可以学到手的,没有深厚的技艺功底,没有孜孜不倦的学艺精神,没有淡泊名利的文化修养,是成不了大师的。

1963年,北京故宫博物院院长吴仲超等人来苏州邀请缂丝著名艺人沈金水赴京,复制宋缂丝名家沈子蕃的作品,但因沈老古稀之年,身体欠佳,难以承受,考虑诸多因素,苏州刺绣研究所的领导徐绍青当即推荐王金山担当此任。于是,他代替师傅,肩负着苏州工艺界的重托和故宫领导的期望去北京完成这一艰巨的任务。在复制的过程中,他反复对照原作,精心配色,没有现成的色线,自己动手染色线,仔细分析其经纬的密度,制定织造顺序,打制小样织造。落机后一看,一切皆好,就是古旧韵味不足。于是,他就向故宫的织绣专家们请教,请他们提供古缂丝的样品。当发现古缂丝因年久而失泽,风化陈旧时,他进一步大胆将复制的作品进行了一番特殊加工处理,使全幅画面呈现出一派古旧气息。功夫不负有心人,经过一年多的精心织造,《梅花寒鹊图》终于落机完成(见图)。作品经故宫专家们对照评价,一致认为很成功,受到故宫吴仲超院长的高度评价。并将复制作品与原作合摄存档。

在北京故宫复制缂丝工作三年,是王金山一生中最重要的艺术实践。这三年为他今后缂丝技艺的超越发展打下了坚实的基础。载誉回苏后,他更加刻苦学习传统知识和艺术,充分利用业余时间学习阅读有关缂丝和艺术方面的书籍,提高技艺修养。

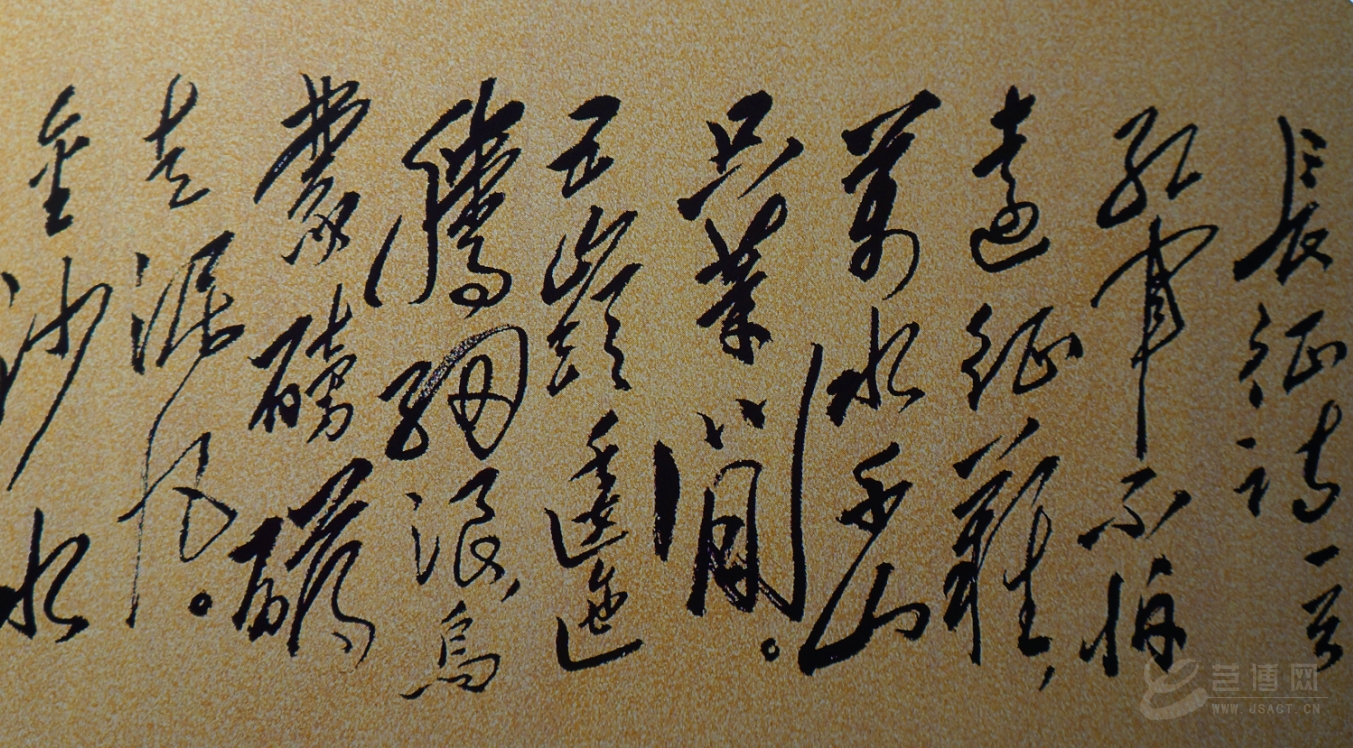

1966年,王金山与其他缂丝工作者合作完成了毛泽东诗词七律《长征》作品,后来在他指导下又用时两年精心织造了一幅8米宽,高2米的大型金地作品:毛主席诗词《西江月.井冈山》(见图)。传统缂丝一般只能表现楷书,而毛席诗词则为草书,给缂丝制作带来相当大的难度。在制作中,除了运用传统的“结”、“掼”、“勾”、戗”外,他创造了一种“绞花线”技法,恰到好处地表现了毛主席书法的最高意境和韵味。作品送到北京后,受到了党和国家领导人的高度好评。该作品被陈列在毛主席纪念堂西大厅里。2009年,又为毛主席纪念堂再次复制了缂丝作品《西江月·井冈山》。

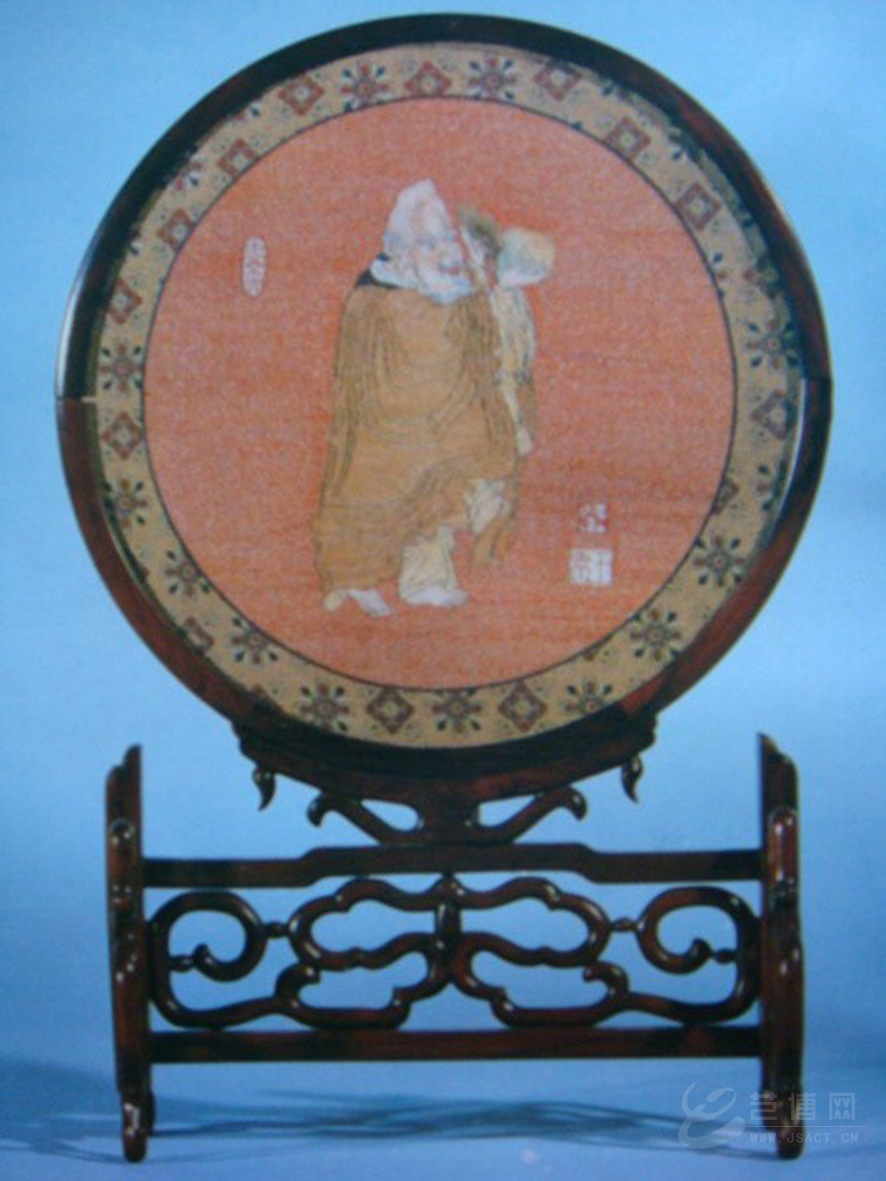

岁月流逝,王金山的缂丝技艺也与日俱进,越来越精湛。传统的缂丝在他神奇的手中变幻出无尽的花样。1978年,苏州刺绣双面异样异色异针绣诞生后,有人提出缂丝是否也能有创新?这时候,一直不服输的王金山大师经过精心研究,反复试验,于1982创新制作出双面三异(异色、异样、异织)缂丝《牡丹·山茶蝴蝶》。第一次突破了传统缂丝“纹色正反如一”的技法,作品正反两面三异:一面是牡丹,另一面是山茶花;一面是蝴蝶,一面是尾叶栩;印章异,一面是“缂丝”二个字,另一面是“王金山”三个字。这幅《牡丹·山茶蝴蝶》被列为珍品收藏在中国工艺美术馆。1984年,他又成功缂出两面完全不同的三异作品《寿星图》。(见图)作品两面底色、图案、印章都不同:一面是清代画家任伯年的寿星,另一面是吴昌硕的篆字“寿”字。技术上使用创新技法多色合纬法、穿刺法、移纬法、拼梭法等技法,使用两面纹样框架不受经纬规则限制,小面积任意变化。这种新工艺的成功为今后的缂丝开创了新路子,也结束了自古以来缂丝两面图案一致的特征。此幅作品创作成功冲破了缂丝艺术一千多年来的传统框框,在缂丝过程中运用了传统和创新技法,使作品艳丽动人、多姿多彩,以新、奇、特来形容一点不为过。作品得到了专家同行们的赞扬,并获得轻工部颁发的二等奖。

王金山大师还善于修补古代破旧缂丝作品。2004年年12月,他在故宫博物院成功地修补了多处破损的清乾隆缂金十二章龙袍,获得了故宫博物院领导和专家的高度评价,被誉为“顶级缂丝大师”。 2010年,他缂制的《梅雀图》,被中国丝绸博物馆永久收藏。

献身事业 德艺双馨

1978年,为了发展苏州缂丝工艺,适应国际市场对缂丝艺术日益增长的需求,苏州筹备成立缂丝厂。王金山担任了筹建组负责人。缂丝厂建立后,他到日本考察了中国缂丝在日本市场的有关情况,包括花式、品种、质量、样式、销量、价格等情况。回国后,即试制了缂丝移条带,并获得了轻工部创新产品奖。产品投入市场后投很受欢迎,产品利润可观。1982年,缂丝腰带又获得了江苏省工艺美术“百花奖”和江苏省优质产品奖,并为国家创收了大量外汇,同时也将日本的缂丝技艺在苏州地区推广。

1991年,王金山担任苏州市工艺美术研究所副所长、工艺美术博物馆(筹)馆长后,访问了巴西,智利等国,向外国朋友介绍中国的真缂丝的精湛艺术,增进了国际间的文化交流,弘扬了国家传统文化。

令人钦佩的是,王金山大师在繁忙的生产实践和义务活动中,还不忘总结缂丝技艺和理论,先后写出了《缂丝》、《苏州缂丝今昔谈》、《浅述宋缂丝沈子蕃·青碧山水轴技艺表现手法》、《苏州缂丝沿革和继承发展》等文章,分别在有关报刊杂志上发表或在专业学术会上交流。近年来,他又编著了《苏州缂丝》一书,并于2013年11月由上海文艺出版社出版。

“一花独放不是春,万紫千红春满园。”1985年3月,苏州缂丝研究会成立,王金山被推选为会长。之后,他带领和组织苏州地区的缂丝技艺人员,开展缂丝学术研究,继承传统,大胆创新,提高缂丝技艺人员的理论水平,努力探索,让古老的缂丝技艺在苏州工艺美术的百花园里开放得更加灿烂。

党和国家对王金山大师的艺术成就给予了充分的肯定:1988年,王金山获得了第二届中国工艺美术大师荣誉称号。1992年,又被国务院授予国家突出贡献专家称号,享受政府特殊津贴。2004年,中央电视台《东方时空·东方之子》栏目拍摄专题片,《梭舞人生》,专题报道了王金山大师的缂丝艺术成就。 2007年7月,恩师获得了国家级非物质文化遗产(苏州缂丝织造技艺)代表性传承人称号。

2008年11月,王金山大师被世界手工艺理事会评为亚太地区手工艺大师,并获得中国工艺美术终身成就奖。

作者简介:

华惠英,女,1968年9月生,苏州市人,工艺美术师。初学刺绣,后学缂丝,为中国工艺美术大师王金山入室弟子,深得大师缂丝真传,技艺娴熟,所缂花鸟、山水、人物等作品,多次在全国、省、市工艺美术精品展览会获得金、银、铜等奖。