【内容摘要】紫砂陶刻装饰亦源远流长,它主要运用各种锋利的雕刻钢刀,在紫砂半成品胎体上进行雕刻,内容集文学、书法、绘画、篆刻等于一体。紫砂陶刻装饰因姊妹艺术的渗透、人文内容的融合,以及精湛的刀法技艺而呈现出独树一帜的魅力,但是,陶刻装饰本身并不是孤立的,它必须依托于胎体来表现效果,也得益于技法的成熟和造型的搭配,同时,它更与传统文化密不可分。

关键词:紫砂壶;陶刻;装饰技法

宜兴紫砂历史悠久,而与之相辅相成的紫砂陶刻装饰亦源远流长,作为一门独特的装饰技艺,它主要运用各种锋利的雕刻钢刀,在紫砂半成品胎体上进行雕刻,内容集文学、书法、绘画、篆刻等于一体,它是紫砂形态艺术向紫砂文化艺术升华的一个内容和手段。陶刻装饰的发展历史实际上使一个循序渐进的过程,起初的陶刻源于艺人在壶底或壶身上刻自己的名款,比如“供春壶”的壶身上刻有“供春”二字,时大彬的器皿上刻有“时大彬制”和制作年款。后来随着文人雅士的参与,紫砂壶上开始篆刻铭文、书画等内容,并且愈加多样化,到清嘉庆年间,陈鸿寿与杨彭年合作“曼生壶”系列,历史上也因此有了“字随壶传,壶随字贵”的佳传之说,陶刻装饰进一步将紫砂文人壶推向了巅峰,并影响至今。

紫砂陶刻装饰因姊妹艺术的渗透、人文内容的融合,以及精湛的刀法技艺而呈现出独树一帜的魅力,但是,陶刻装饰本身并不是孤立的,它必须依托于胎体来表现效果,也得益于技法的成熟和造型的搭配,同时,它更与传统文化密不可分。本文将对此谈一谈紫砂陶刻的魅力,并具体列举本人制作的两件陶刻装饰作品来进行分析,不足之处望斧正,以期共勉。

1 概述紫砂陶刻装饰技法

对于陶刻技法而言,陶刻艺术家往往都各有其法、各怀特技,综合而言,就是以刀代笔、以刻代绘,通过运行自如的刀法,来使作品的艺术效果自成一格。紫砂陶刻是在紫砂陶坯凹凸不平、多角线条等复杂的造型上进行刻画,以书画刻画为主,其材取舍与笔法走势,基本上与国画相似。一般先在陶坯上书画,然后依著字画雕刻。刻字要划平竖直,刻得珠圆玉润;刻画要刻得有来龙去脉,做到结构相称,刀法分明。在用刀方法上,其主要分双刀正入法即印刻、单刀侧入法即空刻两种,另外还兼有涩刀、迟刀、留刀、轻刀、切刀、舞刀等各种金石用刀方法。双刀正入法是先将诗词书画的底稿誊印到壶坯表面,再运刀依样雕刻,单刀侧入法则须直接在胎体表面,以刀代笔,对刻画者的技术要求极高,尤其要做到胸有成竹,比如大体轮廓安排后,用斜刀刻法,唯刻画精细的作品,必须注意行刀的浮沈利钝、深浅宽窄、刀势的气脉连贯等,但这种刻法往往更能显示出迹外传神的韵致,刀法多变,天马行空,耐人寻味,充分呈现出紫砂陶刻的艺术特点和不凡魅力。

2 紫砂陶刻与造型相得益彰

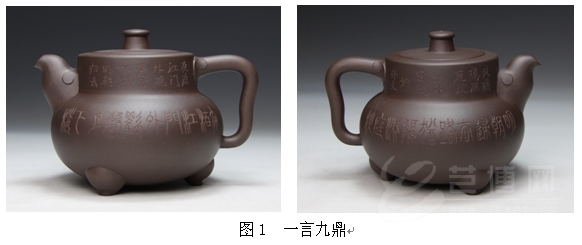

紫砂陶刻作为一种装饰手段,其出发点和最终目的是提高一把壶的整体艺术效果,而只有将陶刻技艺融入到造型中,才能给作品带来统一的艺术效果。比如本人创作的陶刻装饰紫砂壶“一言九鼎”(见图1)就是对此进行的一次尝试和展现。该壶器型大气、古朴、稳重,壶身丰润饱满、骨肉亭匀,壶腹圆鼓,愈显张力,壶颈较高,与壶身连为一器,线韵柔和文雅,平盖内嵌于壶口,与壶肩置统一平面,立柱状壶钮与壶底三只矮足上下对应,在视觉上形成一言九鼎的状态,达到无声胜有声的效果。壶嘴、壶把曲度自然,形制古朴,整体造型刚柔并济,彰显出一种古韵之风。就造型本身而言,此壶的壶身、壶颈如果不施以恰到好处的装饰,就会显得留白过多,从而给人以一种单调空旷的感觉,因此,特依据造型特征及需求,在壶身和壶颈部篆刻诗文,营造更深远的艺术和人文意境。壶身与壶颈分别以楷体和小篆刻傅山《五言诗》“夜泊江门外,欢声月下楼,明朝归去路,犹归洞庭秋。”所有文字遵循着不同的字体风格,刻画细致,笔锋清晰,力道适中,从书法构造的角度出发,呈现出略带金石篆刻味的笔墨质感,同时更依托造型所提供的平台特征,在布局上力求恰到好处,既不过于饱满累赘,亦不太过简单疏朗,字与字的间隙、行与行的对应,颇具书卷气息。

紫砂陶刻与坯体造型设计是分不开的,陶刻的装饰作用远远超过了其装饰的本能。随着审美意识的提高和觉悟,逐步形成了书画陶刻和紫砂造型艺术浑为一体的风格,发展至今则更具时代风貌,构成陶瓷行业中一门独特的工艺装饰体系。

3 紫砂陶刻与文化密不可分

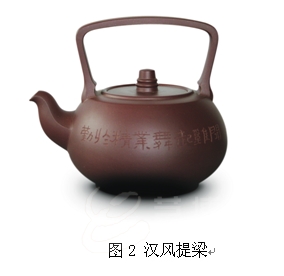

被称作紫砂壶上金石文化的紫砂陶刻装饰技法是中国传统文化艺术不可分割的一部分,是经过文化积淀和陶文化洗礼后,所形成的一种综合性的艺术形式,总之,紫砂陶刻与历史人文息息相关,从古至今就颇受文人雅士的重视。其中以“曼生壶”最具代表性,清嘉道年间的溧阳县令陈曼生,不仅是紫砂壶爱好者,同时也是紫砂陶刻装饰新境界的创导者,他组织了阵容强大,资力深厚的陶刻装饰团队,以切壶、切茗、切情、切景的题词、撰句、陶刻装饰,使“名工名仕”珠联合璧,以较高的文学修养、书法造诣、身心投入造就了紫砂陶刻装饰文化的一座高峰——“曼生壶”。本人创作的“汉风提梁壶”(见图2)就充分考虑了陶刻和文化这两种元素的融合,整器从汉代陶罐的造型风格中,汲取天然汉韵,造型设计成提梁壶式,风度儒雅,细节处融入汉文化元素,比如壶钮似一座微型的汉代玉柱,提梁延伸出汉代官帽之型,壶嘴飘逸如裙带等,使之饱藏中华古典文化的精髓。该壶着重于装饰刻画,壶身一侧陶刻八个大字“闻鸡起舞,业精于勤”,刀法熟练,字字端正,一笔一划皆发自肺腑,以苍劲的笔锋来诠释中华书法之唯妙。本人在创作的过程中,心手相合,把自己对艺术的理解与思想境界融化于壶上,这八个字正是每一个紫砂艺人艺术生涯的写照,也是其自勉共勉的心声,该壶也因陶刻内容,得以人文意境的全面提升。

结束语

紫砂陶刻装饰是伴随着紫砂造型艺术的发展而兴起的,它能够自成一派,则缘于广大制壶人和文人雅士的参与及合作。作为一门融合了书画、诗词、金石、篆刻等多种传统文化艺术于一体的综合性装饰技法,它对陶刻者的文化和艺术素养都有着相当高的要求。陶刻装饰不是简单而被动的临摹,而是通过刻刀与紫砂胎体的接触共融,来表现出切壶、切茶、切题的艺术效果。本人在长期的技术实践中,深切体会到这门装饰艺术的独特魅力。作为一门独立的装饰技法,紫砂陶刻在具体表现形式上有别于一般的篆刻,因为每把壶经作者手工制作,必然承载了独特的情感和寓意,所以陶刻装饰是一个与作品本身不断磨合的过程,陶刻艺人必须对壶的整体造型进行深入研究,对陶刻内容与造型的安排进行仔细的布局策划,更须要对作品的思想内涵等了解透彻,从而使“刻”与“壶”完全统一和谐。作为一名当代的紫砂陶刻艺人,我们都应不断提高自身的技术水平和文化内涵,创作出更多更新的作品,为紫砂艺术的大繁荣作出应有的贡献。

参考文献:

[1]谢瑞华.宜兴茶壶的造型与纹饰[J].中国茶壶大观,1985.

[2]赵阳.浅析陶刻装饰的艺术发展史[J].陶瓷科学与艺术,2013.06.

[3]徐秀棠.紫砂工艺[M].浙江人民出版社,2009.

[5]萧建民.陈曼生研究[M].西泠印社出版,2011.

[5]李昌鸿.我对陶刻艺术的一点追求[J].中国紫砂工艺师网,

http://www.zgzsgymss.com/newsdetail.asp?num=380&types=%CC%D5%BF%CC

作者简介:

李群,男,1966年出生,研究员级高级工艺美术师。