【内容摘要】紫砂陶刻是以刀代笔,以“刻刀”为主要工具,来表现手法的紫砂装饰,具有紫砂特定的材质、工具、技法、审美取向和表现内容的独特风格特征。紫砂陶刻的形成,是随紫砂陶的历史,一代一代的艺人在长期实践中创作、探讨以及文人墨客参与,从而逐步形成了多种流派和风格。陶刻艺术不但注重形式、内容及手法上的技巧,最主要的是作者的文学素养、书画功力以及人格气质整体的表现。因为表现形质的笔法、技法、章法只是手段,而写神才是艺术的本质,也是艺术表现水平的重要标准。

关键词:紫砂 陶刻 艺术

一、紫砂陶刻的渊源

紫砂陶刻在我国历史悠久,自北宋紫砂起源起,陶刻与紫砂如影相随。紫砂

陶刻系民间紫砂实用器上的雕刻工艺。其之所以能在我国民间工艺中独成一系,独树一帜,不仅因为它历史悠久,源远流长,而且是因为陶刻这门工艺有着它自身的特点,它承载了传统的民族文化艺术和技术。在当代工业技术与艺术分离的状况下,陶刻必须将传统理念融入现代艺术与技术中,使之完美结合。

二、紫砂陶刻的工具,工艺,内容

紫砂陶刻是以刀代笔,以“刻刀”为主要工具,来表现手法的紫砂装饰,具有紫砂特定的材质、工具、技法、审美取向和表现内容的独特风格特征。紫砂陶刻工艺在工艺美术范畴中占有举足轻重的地位。紫砂陶刻的形成,是随紫砂陶的历史,一代一代的艺人在长期实践中创作、探讨以及文人墨客参与,从而逐步形成了多种流派和风格的。紫砂陶刻一般用薄刃快口之刀尖在泥坯(泥坯是在烧成前已经成型的半成品)上刻画形成文字和图画。由于紫砂器有平面或弧面,一般以刀就着作品泥坯外形,以捻管转刀为紫砂陶刻的基本刀法。紫砂陶刻的表现内容很丰富,主要以传统中国书画为题材,这也符合炎黄子孙的欣赏追求和传统习惯。改革开放以来,中外文化在交流中不断碰撞互融,中国陶刻艺术也从中吸取营养,发生了变化,但传统的陶刻艺术仍延续并发展着。陶刻艺术之所以这样珍贵,就在于中国陶刻艺术有它独特的文化和具有金石味的语言。

三、基本的紫砂陶刻刀法

紫砂陶刻装饰艺术的技法可分为印刻(双刀正入法)和空刻(单刀侧入法)二种。此外还有涩刀、迟刀、留刀、轻刀、切刀、舞刀等各种金石用刀方法。印刻是先将诗词书画的底稿誊印到壶坯表面,再运刀依样雕刻,通常由一般刻工进行雕刻。空刻则须由具备多年雕刻经验的紫砂艺人进行雕刻工序,或熟悉紫砂陶刻的书画家亲手雕刻,他们在确定大体轮廓安排后,用斜刀刻法以刀代笔,为刻画精细的作品,必须注意行刀的浮沉利钝、深浅宽窄、刀势的气脉连贯,以显示出极为传神的韵致。空刻用刀必须胸有成竹,自由驰骋,犹如天马行空,刀法多变,可轻可重,或虚或实,可粗可细,或刮或划,粗犷豪放,耐人寻味,这样才能反映出紫砂陶刻的艺术特点。陶刻多为薄型斜口刀,它的切口整齐光滑,细如毫毛的牵丝和书法中笔锋止、行、留的精彩细部。而在表现书法的运笔转折处能笔意连绵地用刀尖轻轻带过,相当于书法用笔的提。陶刻用刀薄而利,陶坯质地润而嫩,以执笔法执刀只须指腕用力,就能运刀如笔、心手相应地表现出十足的笔味。以紫砂陶刻的主要刀法为例,双刀正入法和单刀侧入法这两种刀法也是围绕(笔杆)这个中心来设计的。双刀正入就是从墨迹的一边下刀,刀杆微侧,用来表现书法中的侧锋。而用刀的轻重、深浅、粗细、力度的刚柔、线条的曲折等则皆能表现作品的意念和思想。双刀正入一般要在陶刻前先用笔墨书写,后循真迹而运力,技法讲究运行自如、不留痕迹,上刀吃力重,复刀轻行,亦可顺刀自左至右、逆刀自右至左,但行刀时要一刀到底,不要滞刀,恰到好处,各种书体和画面的表现也有不同用刀的方法来处理。其中要领是以明快果断、气息相通来表达笔墨的神韵。单刀侧入一般不易掌握,它要汇集书画、金石、文学修养而综合的表现操作,并且一定得具备双刀正入法的熟练基础,扎实的运刀技巧,并能通晓诗、书、画、金石等诸艺术恰到好处地融汇在一体,要达到较高的境界则要操作者胸有成竹、意在刀先,下刀时准确而干练,一刀起落都要注意笔划的起落和收势,刻时要全神贯注、一气呵成,既要放得开又要收得准,干净利落,胆大心细才能从刀中见神采、刀下见神韵,这样的作品给人以气势磅礴、奔放雄浑的感觉以及极大的精神享受。

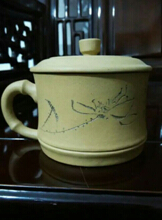

备注,该盖杯,本文作者制作,绘画,单刀法陶刻。

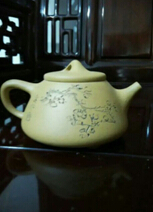

备注,该石瓢为本文作者制作,绘画,涩刀法陶刻。

四、刀法与构图创作的有机融合,碰撞出艺术的火花

1、诗词书画等传统文化的基础是陶刻工作者创作的源泉

传统的诗词书画艺术,以其独特的艺术风格魅力而成为东方文明的辉煌典范之一。诗词书画欣赏是一种高级的精神享受,这是针对在欣赏书艺术时所产生的一种心理变化的反应。因为在欣赏过程中,他将涉及到一些比较复杂的心理功能,如情感、想象、理解等等,而最终将转化为对艺术的评价。这种评价,又能促进到陶刻工作者的创作,在自己原有基础上的一种提升,从而达到一个新的艺术思想境界。刀法好充其量不过是个好“雕工”而成“家”成“师”,则需要渊博的学识,只有广博的知识积淀,才能突破传统题材的樊篱,赋予作品新的思想内涵,才能展开自己想象的翅膀,在刀与核的碰撞中激发自己的灵感。如果从人类对艺术的感受来讲,它又是一种具有净化心灵、陶冶情操作用的精神享受。紫砂陶刻艺术,同其他的造型艺术一样,其作品内容具有一定的说明性,而其表现手则具有一定的装饰性,两者完美地结合在一起,就使作品产生了一定的艺术性。紫砂陶刻的内容,是产生于特定的社会坏境和文化背景中,来表现艺术的之美来感染欣赏者。胸有成竹,刻刀之下才能得到精美体表现。

备注,该潘壶为本文作者制作,绘画。

左图绘画的时候考虑到桂花的灵动和水墨深浅的天然效果。在右图陶刻过程中,墨的深浅利用刀刻的深浅来体现。枝干用迟刀的方法表现,叶用轻刀的方法表现,叶脉和桂花花瓣用单刀的技法表现。具体对比,如上图。

2、需要不断提高和创新,达到刀法,技术,艺术,心灵的完美结合

从姊妹艺术中吸取营养,从不同文化中吸取营养。立足于陶刻艺术的特点,可以吸取核雕,牙雕,竹刻,玉雕,木雕,西洋石雕等等优秀艺术成果的营养。根据实用题材,进行技法工艺的创新。陶刻要刀法娴熟、或粗犷或精细,不拘于一笔一划,都以灵动传神为美。精致入微,能够体现出雕刻者对创意构思的精准把握与技法传神的实现。当前陶刻题材多样,且雕刻工艺也各有千秋。陶刻图形在创作上既有一定的写实性,也有高度概括的抽象效果,更有丰富的想象力。运刀如运笔,运刀跟书法绘画一样,要自然。要指实掌虚,婉转自如。做到运刀快而不飘,慢而不僵,这样刀路才会婉转有序,沉着痛快,无所阻隔。该大刀阔斧时就要不拘小节,比如上图的桂花枝干,就要直抒胸臆,如行云流水,一气呵成。该精工细活时,就要心平气和,比如桂花叶,需要温火慢炖。如此方能使陶刻显现出音乐般的韵律和陶刻者的心性。正如石涛所说:“至人无法。非无法也;无法,乃为至法。”

五、小结

当代陶刻名家荟萃,或保持书画原有的笔味,或发挥刀刻的刀味,其画面反映的轻重、虚实、粗细、顿挫与用刀的快慢、浮沉、宽窄、利钝和谐统一,从而显示出迹外传神的特色。在以大美术为背景的今天,陶刻艺术的题材极为广泛,从事陶刻的工艺师们必须以发展陶刻艺术为己任。虽然当今世界,科技发达,电脑刻饰取代了一部分人为,但真正见长的仍应是艺人手工陶刻,电脑绝对替代不了人脑。紫砂陶刻的艺术创作需要作者有较高的综合素质和扎实的艺术基础,陶刻艺术不但要注重形式、内容、手法上的技巧,最主要的是文学素养,书画功力以及人格气质来综合表现作者的艺术造诣,作品论艺之法度和任何一种艺术一样以韵律为主,而非“模象体势,别形似而无精神之态”。其中包括良好的书法、绘画等艺术修养,文化知识修养和一定的思想理论水平及造型技能。从陶刻艺术的发展历史看,是由于包括陈曼生在内的许多文人雅士书画名流直接参与陶刻艺术的创作,才使陶刻艺术真正完善和成熟,形成特有的艺术体系。因此,陶刻艺术就必然深深地烙上了文人雅士的烙印。如何去理解紫砂陶刻呢?首先,必须了解紫砂陶技艺的传承,领会其内涵,掌握其基本的刻饰方法,善施布局;其次,传统的不可死搬硬套,机械应对。工艺师不但要注重形式、内容、手法等陶刻技巧,还必须增强自身学养,提高鉴赏品位,使紫砂陶与文化精神更完美地融合。在继承上创新,发挥紫砂陶最强的生命力。

参考文献:

[1]范俊龙.紫砂物语[M].北京:东方出版社,2008.

[2]韩其楼.紫砂壶全书[M].华龄出版社,1980.

作者介绍

顾建花 ,1978.8.22. 双专科学历, 国家注册陶艺师,从事手工制作紫砂壶。

彭光前 ,1975.6.5本科、研究生进修班学历 国家注册陶艺师,国家二级心理咨询师, 省花鸟画研究会会员。从事紫砂壶的制作和研究。