[内容提要]扬州牙竹刻起源早、历史长、技法精湛、传承有序;特别是明清时期以象牙为材料的牙雕工艺得到了长足的发展。要驾驭好牙、竹刻艺术,除了要多向先辈学习,还要专心于书法、绘画的研究,但牙、竹刻也有自己的表现语言,不能等同于书法绘画,否则即失去了牙、竹刻艺术的意义。牙、竹刻属于民间美术的刀刻艺术,是绘画和雕刻的综合艺术,其技法发展是多方位的。

关键词:史 名 画面 刀法

1972年11月我先后师从于著名浅刻大师黄汉候、吴南敏先生学习竹、牙刻技艺。从艺四十多年来,我谨遵师训,在刻字技艺上以吴熙载所创的“四棱刀”技法临摹晋唐阁帖,及明清先贤字帖,在刻画上采用“雀舌刀”、“平口刀”、“圆口刀”技法,以清“四王恽吴”为主,上溯宋元诸家为范本。要想在方寸牙竹板上,再现书法、绘画的笔墨神韵,除了在技法上精业求精外,还要不断加强自身文化素质的提炼,多年了我一刻不敢松懈,在艺术的道路上上下探索,取得了一些艺术成就,现就我在艺术创作道路上的点滴收获与朋友们分享:

一、“史”的探讨

扬州牙、竹刻源于开邗沟、筑邗城之时,极盛于清代和民国,二千五百年来一直以其高雅华贵、精细入微、含蓄顿挫、富于神韵而著称。

A、尚书·禹贡章,全国最早记载象牙器物的文章。这是我根据前人所述并查找资料得出源于筑城之时,春秋时期、千古名邑、风物繁华之城已记载有象牙等珍贵物品。

B、沈惠兰女士《扬州八刻》记载2004年扬州出土汉代竹刻为目前全国最早竹刻实物。

二、“名”的探讨

名称:扬州通称牙刻、竹刻入扬州八刻之列,1983年我率先提出“微刻”之名亦被同行认可、采纳。见1983年3月31日扬州市报。

牙、竹刻名称综述

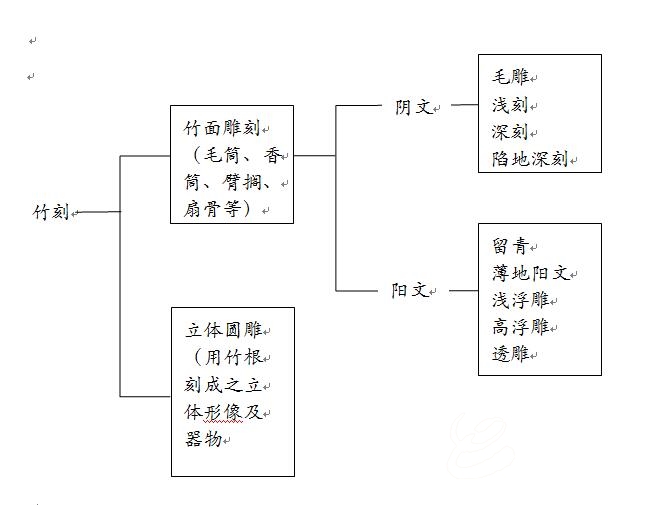

目前,扬州牙、竹雕刻是属于雕刻中平刻,即平面雕刻,与之对应的是圆雕。从平刻的分类来看,可以分为阴刻和阳刻。金西涯先生以竹刻为例将阴刻和阳刻又划分若干小类,述前人之所述,其划分如下:

如此排列可谓一目了然。

扬州牙刻与竹刻名闻遐迩。

明清时期,随着竹、木雕刻艺术的高度发展,以象牙为材料的牙雕工艺也相应普遍发展起来。由于与南亚、非洲各地经济文化交流的扩大,象牙原料也随之引进中国,以北京、扬州、广州为中心,我国各具特色的牙雕传统工艺得以发展。(《竹木牙雕珍赏》)

牙刻,简单地说就是以象牙为材料雕刻而成的器物。从深层次来研究,似乎其人文价值高于艺术价值。一件牙器往往附着很深的文化色彩。竹器亦如。北京、上海等地还有一种象牙细刻的工艺品,用极细的刀法在小片象牙上阴刻文字或自然景物,细如毫发而一笔不苟。其实此“象牙细刻”亦是我扬州人所为:应是扬州牙竹刻或“扬派牙竹刻”或“扬刻”。记载如下:

还值得一提的是清末民国时期在上海地区的象牙细刻和微刻,他们的代表人物是清末的于硕《中国美术家人名大辞典》载:“于硕字啸轩,有作筱仙。江都人(今扬州市人),工书画,近王小某。善雕刻,能在宽三分许之象牙骨上刻小行楷三四十行,细如蝇须,非显微镜不能晰,神乎其技矣。本人曾见过于硕作品多种,其微刻的书法细愈毫发,然提按轻重均不离法度,真神乎其技,于硕可称近代象牙微雕之鼻祖。1995年秋季北京某拍卖公司曾展出过一件于硕的象牙微雕,约5 x 14cm,象牙板上刻群仙祝寿图,镶嵌在一乌木的小插屏上,拍卖估价人民币10万元。(摘自蔡国声《牙雕》P51页,2001年3月福美出版)

准确说:上海象牙细刻、微刻,都应该称“扬派牙刻”或“扬刻”。

材料:泛指象牙、兽牙、鱼牙、角、骨、贝壳、毛竹的雕刻。

象牙

欲说象牙,必先说象。象主要产于非洲和亚洲南部的印度、泰国、缅甸,以及我国云南的西双版纳等地。

非洲象高大、雄壮,其牙亦大而粗,每枝都可以长达一米以上,大的可至1.8米—2米,重有数十磅至一百多磅。非洲东部的赤道一带所产的牡象其牙可达二米以上,是象牙中最长者。非洲象牙的表皮多呈淡黄色,质地细密、坚实,光泽柔和,硬度适中,但在气候温差悬殊的情况下易产生纵向的细裂纹。

亚洲象的个体比较小,所以牙亦小。亚洲象的母象不生牙。在斯里兰卡竟连公象也不生牙。它们的牙质稍逊,比之非洲象来得幼嫩,色亦白,长度在一米左右,甚至更短。老化较快,时间一长(约十来年左右),色泽泛黄,光泽亦差,牙的硬度低于非洲牙。

野生的象喜群居,老象在临死之前,有一种奇怪的特性一一一性格变得孤僻起来,它要离开象群,独个走进大森林,找到极其隐蔽的地方,用鼻子掘深坑丈余,然后将牙深深地插入土中,借力拔下,再以鼻掩土,牙就这样神鬼不知地埋入了土中,老象不久便死去。沧海桑田的变迁,旧牙复出,因长期(千万年)埋在土中,受到地热、地质的影响,牙由外至内均变成了棕色和咖啡色,纵向裂纹增多,粗细长短不一,牙质变枯,旧时的商人把它制成工艺品,以“龙骨”呼之,索以高价。然我们仔细地观察它的细部,象牙的纹、心等就显露无遗,对此不可不察。

象牙主要的成分为一种似骨的质料,称为“象牙质”,由磷酸钙、蛋白质和有机体构成。它的颜色有白、黄、浅棕色等。硬度为1.5,比重在1.7至1.9之间,具有较高的韧性,实行软磨擦(抛光),可使象牙呈现极好的光泽。

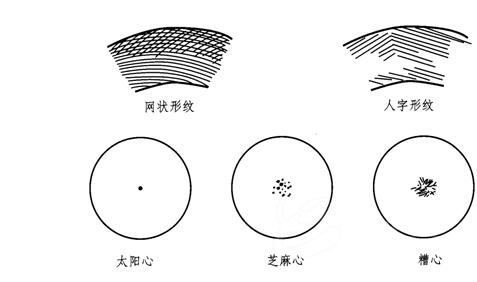

象牙为动物牙齿中最大的,且随年龄的增长会继续增大,长到一定的程度就开始弯曲,所以它的整体外形应似一个月牙形。象牙约有三分之一为牙根,长在牙肉内与骨头相接,是空心的,称为牙管,而其余三分之二部分,露在肉外,其前端逐步的尖锐,称为牙尖,为实心,是牙材中最好的部分。牙尖也约占整枝象牙的三分之一强,至于中间的三分之一是半空心的。象牙的质地细腻,硬度适中,光泽柔和,有牙纹,状如自然的“人”字形和网状形,它是制作高档工艺品的天然材料。每支象牙自牙尖的顶端开始,中心都有一小黑孔,一直延伸到空心的牙管部分,称之为“牙心”。

见下图:

如果我们把象牙的牙尖部分横断面切开,就可以发现象牙的心。心的形态大致分为三种:太阳心(中心只有一粒小黑点),芝麻心(中心有数粒小黑点),糟心(中心若豆腐脑)。以太阳心最好,芝麻心次之。象牙与一般兽牙不同,其表面没有珐琅质覆盖,非常怕酸,强酸可以将它腐蚀,弱酸可以使它软化。如果将象牙放在醋酸中浸泡,就可使之变软,再用刀和其它工具,施以雕刻加工,往往就事半功倍。象牙能吸收蒸汽和液体,遇酸或干燥之后易变脆,香水或脂肪渗入其中能使之变质,因此需经常用肥皂水和软布擦洗。当象牙沽有污垢时,可使用酒精和清水擦洗,但不宜经常使用。在空气相当干燥的环境中,象牙有时会发生干裂,通常用湿布擦洗并包好,特别是珍贵的象牙雕刻品,都应放在空气湿度适中的地方,不可靠近火源或在阳光下曝晒。

明人王佐、曹昭《新增格古要论》云“象牙出南蕃、西蕃,功升西、交趾、云南皆有。南蕃者长大,广西、安南者短小。新锯开,粉红色者最佳。”这种粉红色者,称之谓血牙,无大材,乳白色中透出微红,仿佛生命力旺盛的少女肌肤,光泽平淡柔和,牙纹极细,隐起难辨。应是优秀的乳象牙,其价高于一般象牙。

选竹

竹子材质内外不同,表面的竹筠和密玉组织细密,竹肉纤维较粗,,竹里(竹簧)则细密如象牙,以皮肉坚厚的毛竹为上选。太嫩或太老都不适刻镂,一般以三年竹为佳。

毛竹生长于山地,竹农伐竹常顺山势拖滚而下,到山脚时已伤痕累累,再扎筏经水路运送,水浸日久,竹肉色变,难看且易裂,称之为“滚竹”,不宜刻制。

林中之竹,密密林立,初看棵棵皆能用作坯材,其实细致观察,可取之材并不多。表皮凹凸不平、斑痕累累、虫叮腐朽之竹,不宜刻制。如利用揭斑、朽孔进行“巧作”,也只能偶尔为之,毕竟经不起长期收藏的时间考验。

要取山地背阴之竹,向阳之竹多虫害,色泽不匀,经不起气候变化而易引起伸缩开裂。背阴之相对符合坚、韧、密、匀的选材要求。

现在很多山区使用化肥催使竹林加快生长,且看竹子粗硕无比,其实质地疏松发脆,不宜选用。

选定的竹子还需再精选,开料后,有黄斑、揭纹、朽孔之类就当场抛弃。一般根部表皮厚且粗,起伏大,可作圆雕用材。顶部竹细皮薄,可用文竹简扇骨之类。中部可选一部分用竹片材(片子),雕刻臂阁插屏一类。或取圆整平直部位用做筒材(筒子),雕刻笔筒香薰一类。竹材保存年代越久,越适合雕刻。

处理

坯材的处理,历来有不同的方法,有主张用水煮过,以防虫蛀,出有主张冬竹无须水煮,慢慢阴干,可保留竹子天然的色泽,更显自然古雅。

竹子伐下后就可以开料,用竹刀和细齿据,竹节处小枝先用桑剪剪断,切不可用手撕扯,否则易伤皮。锯截时长短要留有余地。筒材要留节,不能截破横隔,筒口筒底要平整无撕裂,并立即倒去筒内积液。

片材的取法也有技巧,古称“开片”,先在竹面较差的地方轻轻砍去一片,然后再根据需要的部位掌握宽度一刀劈下,竹子会自行裂开。

水煮处理主要是针对用作留青雕法的取材。刻留青用的竹坯 ,水煮之后,竹筠日久便如象牙色般更显清白,竹股经手掌抚摸色如琥珀,深浅对比的色泽有一种高雅无比的独特美感。

竹子截锯后,保管不当,断面水渍会向中间延伸,日久便成花斑,雕刻时只有再锯去一节,这样就会影响到竹坯的长度。采伐后即时水煮,能将竹材内脂全部渗到竹面,擦净后就光洁匀纯,非常适合留青雕刻。

水煮时间以半小时为限,可略加老碱或石灰帮助脱去内脂。竹材从沸水中取出,必须立即擦净浮脂,若待冷却后浮脂硬化就不易擦净了。

开段、开片:开至所需筒、板

砂纸磨平,奏刀,如一时无暇刻,可贮存,经年后发红黄色,自然之色非常美丽可爱。

民国初年推重于硕刻字的象牙烟碟。在直径一寸内圆烟碟内刻上一篇文章的全文,字迹非用放大镜看不清。常见的有《出师表》、《归去来辞》、《滕王阁序》、《赤壁赋》等,当时每件可卖现洋百元上下。

牙、竹刻是在素色的牙、竹面上刀刻的工艺美术技艺。

扬州牙、竹刻艺术,主要以清代中、晚期以后吴让之(1799年—1870年)清嘉庆四年至同治九年。于硕(1873年—1957年)清同治十二年至中华人民共和国建国后,黄汉候(1902—1976年)光绪二十八年至建国后,其书法,技艺为焦麓传授,亦得画家陈锡蕃指点,他的浅刻以临摹见长,无自己书体,专攻晋唐以来各家法书,能各得其神髓。牙刻与竹刻(浅刻)的集大成者,把扬州浅刻推向了艺术的高度。

开创扬州浅刻缩临技艺,于每寸牙板上,能刻4000余字。所临作品,犹如原作,神韵极佳,不失书家法度,最擅长临摹晋人王羲之“兰亭序”、王献之“洛神赋”(玉版十三行),“宋四家”(苏东坡、黄山谷、米南宫、蔡襄)的作品,以及明清诸家法书。三十年代每件作品价格现洋四百块。画作以文人画一脉为主,注重内心感受的表现。如牙刻《高翔弹指阁》、竹扇《梅花》、牙刻《墨梅》、《黄慎人物系列》等与画家傅抱石、余彤甫、陈从周友善。与江树峰、戈宝权、梅兰芳交流技艺,相互启发。

郭沫若赞曰:银勾铁画,玉振金声。

著名书法家沙孟海称赞到“桃核能为赤壁舟,由来妙手集扬州。欲求毫发无遗憾,铁笔今推黄汉候。凝神贯虱一丝悬,遣兴雕虫手眼专,游刃端须通八法,俨然风山骨逼坡仙。”

叶恭绰赞:“高人合与山有素,老子能为竹写真。”

所刻作品海内第一,为世所珍。

2004年拍卖2.5×3厘米每件价格2.5万元。

吴南敏的牙、竹刻艺术黑白分明,大刀阔斧,淋漓尽致,大家风范;而黄汉候的作品则有清新秀丽、优雅飘逸的书卷气。于硕、吴让之作品有则柔相济,参刀悟笔、碑帖互参,爽朗豪放,开扬州牙、竹刻新风。他们的艺术作品为我们提供了很好的学习典范。

要驾驭牙、竹刻艺术,一定要多向先辈学习,研究他们用刀技法,牙、竹刻技术的特点、特征,才能使我们在牙、竹刻艺术方面有登堂入室的阶梯。就我多年的学习体会,感到牙、竹刻艺术具有独特的工艺方法,它区别于绘画。如果说一件牙、竹刻刻得像一幅绘画作品一样,那就失去了牙、竹刻艺术的意义。现就牙、竹刻本身的特点,从构图到黑白处理,从刀法韵味到上色处理,提出一些个人见解,与大家一同探讨。

三、画面的探讨

适合构图

所绘之物体放置在材料上的最佳视点。谓之“经营位置”。

牙、竹刻一般都在牙、竹上进行艺术加工和再创作。它的构图一般受牙、竹料造型的限制。牙、竹料造型种类繁多,有臂搁、笔筒、笔管、笔架、水丞、印盒、印章、烟枪、烟碟、失套麻将、棋子、芴板等等。如果只是依样画葫芦地把绘画照搬上去,不结合造型再行设计,就容易失去外形同画面的协调统一,或者画面失去平衡。造型不外乎方形、圆形、长方形、不规则形,我们进行适合形构图设计时,要使图象的形体与外轮廓造型相吻合,一般要注意疏密得体,纵横有序,松紧适度,做到丰满而不拥塞,简洁而不空旷。以达到构图最佳视点。

筒、管的造型常是立体的,有方形、圆形,展开画面有时是单独的,有时则需首尾衔接,不像单独的平面画面,头是头,尾是尾。简单处理方法是处理好主要欣赏面,注意前后穿插的衔接,或以图案边进行分割。复杂一点的则需加添一些曲线、树石、花草之类的物体作衔接和过渡的中介。使之形象能相互呼应,加强各部位之间的虚实有机联系,这样画面就会更完整,设计也就更完美。

书法作品则要算行。即:管领通篇、通行。一字管二字,二字管三字,如此管一行,管全篇。

黑白处理

是为了突出主要景物的方法之一,谓之“知白守黑”。

牙、竹刻讲究形象构图和用刀变化,采用黑白虚实互相衬托的方法,而不善于表现丰富的层次。黑白处理成为牙、竹刻艺术技法的基本出发点。中国画有“计白当黑”、“密不通风,疏可跑马”之说,就是讲究画面相对的黑白、虚实的整体关系,对牙、竹刻艺术有一定的实用意义。

于硕牙刻“赤壁夜游”刻划宋代诗人苏东坡(960-1279年)《赤壁赋》意境。大块山石在画面的右上角,浓墨苍茫,为了突出月夜的气氛、特征,山石边加了浓墨线条的树,石头暗部又浓又黑,挤出了江面的虚白,水面上一叶孤舟,使虚处有实。黑白对比,虚实和谐统一,《赤壁夜游》意境呈现在眼前。

牙、竹刻艺术属于平面设计,即两度空间的虚实关系。牙、竹刻中黑白虚实互相衬托,联点成线,联线成面的各种用刀效果,常常要进行归纳,归纳的内涵就是对点、线、面的黑白艺术处理,推敲黑白面积的大小,疏密关系的相对关系,均衡与变化,停顿与流畅,对杭与协调,形成画面的黑白节奏,有了节奏才能产生艺术的美感。所以,黑白处理成为牙、竹刻艺术的独特语言形式。应该说,黑白的相对关系是黑白处理的方法,是步入牙、竹刻美感设计的一个基本要素。

上色与填墨

根据景物的需要上色或填墨,谓之“随类敷彩,墨分五色”。

刻好的线、面需要染墨加彩,才能成为完整的牙、竹刻作品,色彩处理的效果,也极为重要。邓拓先生赞扬州黄汉候先生牙刻作品曰“挥刀开道路,波墨现平身”。刻书法完全靠刻刀表现,虚实、均衡、波折、平缓、迅疾、顿挫、流畅、生涩的线条、点画,刻毕则落墨而成。竹刻书法、抹粉即可,不上色也行。上色、上墨前先用棕帚轻轻扫一扫。扫中把刻痕里面多余竹屑扫出,不可用力太大,否则会把竹纤维扫了翘起,影响竹面光洁。象牙亦需清擦后填墨。

棕帚:南方植物棕榈树,叶鞘上棕毛,可以打绳,制刷,经人工捆扎成直径3.5cm左右,高10cm左右圆柱体。(文具店笔墨纸印部有售)。

牙、竹刻一般是一步一个脚印的上色法,即小面积上色法。上色前要特别注意的是,刻必竟是平面凹板雕刻,色是通过刻好的点线,把墨色卡进去,它的限制性也就十分明显。所以我们必须考虑大的色彩关系,不可能去追求绘画上丰富的色彩变化。以色相、色块相结合的对比和谐上色法是牙、竹刻色彩的基本方法,其中明度的浓淡、虚实、点、染、擦、勾是主要的表现手段。平面雕刻是两度空间,限制色彩的平面层次,墨色只能通过浓淡、虚实的变化来达到,经常要通过多次渲染,开始宜淡而不宜浓,雕刻后再加浓、墨色。

吴南敏牙刻《桔子丰收》则是红色的桔子与素色的牙板和谐对比,浓郁的树叶在画面最前面,远处的坡岸虚渺,水天一色。浓墨的书法,大红的印章,形成强烈对比。

过去刻牙、竹的墨色常用国画色、水彩色,它见水后容易脱落,我们试用油画色和丙稀颜料,它见水不易脱落,又能达到经久不变、抹擦不掉、耐用的效果,为我们开拓一些实用的牙、竹刻艺术品提供了好的处理手段。竹刻也有墨色,目前大都是一些大块面、大色调。

四、刀法的探讨

刀法名称:单刀、冲刀、横冲刀、切刀、平刀、叠刀、重叠刀、就刀(就刀即是物转刀不动,物就刀)。用法较普遍为单刀、冲刀。(前人是口耳相传,现将根据实践将其构成系统)

刀法见精神,显示浅刻的力度,是区别于书法绘画的特色,怎样显示刀的力度,而不失书画的法度,更增添刀、笔的韵味,是扬州竹刻与牙刻的特色。即“刀过如笔”。我们知道刀笔有柔硬之别,板纸有刚、绵之分,众所周知,王羲之“兰亭序”中有二十之字,书写时形态各异,为何变化?它就象文学中描写“春风的到来”一样,春风是什么?春风是剪刀,催生柳叶萌发;春风是母亲怀抱,给人们带来温暖。刀法也一样,表现力感。韵味是在用刀的基础上,用刀好了,韵味也自然有之。韵味是在刀法基础上再进行一次润色效果。

刀法有冲刻的切刻的方法。冲刻是利用手指、腕的力度不同和刀具角度不同,冲刻 出不同点的深浅、宽窄、大小。由点连线,由线到面的效果。一般比较粗犷、斑驳、凝重。切刻一般是以刻细线为主,按形象结构进行刻划,容易表现线条的流动飞逝,要注意刀刃角度和刀刀连绵,一条线最好是一刀到底,起刀和收刀颇有用;笔写字的考究,使线条流畅而有力。刻转折、顿挫的地方,要特别注意刀锋和指腕力度的结合运用。需要强调的地方,还可以重复刀痕刻几遍,使之有强弱、刚柔,转折、顿挫的效果。刻细微的草虫,可以刻得非常精细、栩栩如生。如竹刻:“蝉柳图”蝉衣薄而透明,仿佛鸣叫中微微颤动着,真有鬼斧神工之妙,令人感到神韵传奇而称绝。

刀法是表现点、线、面的组合关系,点和线、线和面的关系需要时时整体控制。初学者不理解这一层意义,只是把用刀当成挖掉画面而已,好像是挖地,东挖一块,西挖一块,效果如同一个坑、一个塘,古称“坡台”,显得杂乱无章。

韵味,一般是指刻后的润色效果。刀法的宽窄、深浅、粗细、点粒划线,常用绘画上的皴、擦、点、染、抹等各种手法,以及墨色上的干湿、浓淡变化表现各种层次和韵味。雕刻时的浓墨的地方刻得密一点,淡的地方刻得稀一些,焦墨地方不必把表面全刻光,需留点亮面,使得密时疏,这样就能恰到好处的表现墨的浓淡和笔墨技巧。在于硕作品中的山石披麻皴刻法,是利用尖凿和扁凿交替作用的,并适当在阳面用扁刀轻轻刮毛,起到缓冲黑白过渡的效果。技法要求乱中不乱,不露锋芒,使人看出刀法娴熟酣畅,显示出刀法力度精神。

牙、竹刻是属于民间工艺,刀刻艺术是绘画和雕刻的综合艺术。它的技法发展就应该是多方位的。我们需向中国传统的水墨画、壁画、画像砖、篆刻,民间工艺学习,也要向铜板雕刻、金属雕刻以至西方的抽象艺术、色彩构成艺术学习,让民间工艺发展更有想象空间和表现空间,如此,使濒临衰微的扬州牙、竹刻艺术再显生机。

以上写了点牙刻与竹刻方面的零星体会是根据前人口耳相传,结合自己实践点滴而成,有时也没有当止而止,如野马牧草漫无边界。我谓之漫谈,我也希望其它工艺美术大师,传承人们大家动手写经验,积累起来,也会可观,一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。大家起动手有篱笆,有楚河汉界,自成方圆。对传统技艺的传承都会有一定的用处,漫谈也有豁边时,也有不着边界。希望同志们对我多多指点。

参考文献:

【1】金西涯著、王世襄整理《刻竹小言》 中国人民大学出版社 2013元月

【2】《竹木牙角雕珍赏》 台湾艺文社 2009年

【3】蔡国声 《牙雕》 福建美术出版社 2001年

作者简介:

高志明, 1956年出生。江苏省非物质文化遗产扬州竹刻代表性传承人,扬州市工艺美术大师、扬州大学创艺社艺术顾问。16岁拜牙竹雕刻艺人黄汉侯为师,后又从牙竹雕刻艺人吴南敏学艺,在书法、绘画、金石印章等各个方面均取得不俗成绩。