浅析虚拟现实技术下的博物馆发展方向

【内容提要】 随着数字化技术的迅猛发展,越来越多的新媒体开始进入人们的日常生活,逐渐影响和改变着人们对艺术和文化领域的认知,增强现实技术(Augmented Reality,简称AR)和幻影成像技术(Fanta-View Magic Vision)等数字展示技术已被越来越多的运用在博物馆展陈之中,给博物馆行业发展带来新的机遇 。近年来,随着虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术的热潮席卷全球,博物馆行业迎来了新一轮的挑战,也为行业内探讨如何自我完善避免观众流失,以及如何恰当运用前沿技术弥补硬件不足等问题提供了全新视角。

关键词:虚拟现实技术 三维虚拟展馆 文化内涵 展陈形式

自从Facebook掌门人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)宣布投资二十亿美元收购沉浸式虚拟现实(Immerse VR)技术公司,并在Facebook F8发布会上公布了公司未来十年的计划图,全世界的眼光又重新聚焦在了沉寂多年的虚拟现实技术之上。近两年,虚拟现实技术呈现井喷式发展趋势,正如智能手机颠覆传统手机、电子书籍冲击印刷读物一样,许多业内专家认为沉浸式虚拟现实技术将在未来十年间极大的改变人类的生活方式,这不仅仅是计算机平台数字化技术的又一次革命,它的发展也将渗透至工业仿真、教育培训、建筑设计、城市规划、古迹复原等多种领域,其中网络三维虚拟展馆(Virtual Reality Platform Museum,简称VRP-Museum)也是沉浸式虚拟现实技术的重要开发产品之一,足不出户便能观赏世界各大博物馆的精彩藏品已经不是遥不可及的梦想,这一科技将冲击传统博物馆行业,改变观众的参观习惯,而同时也为博物馆从业人员带来了新的眼光、新的思考,为博物馆行业发现提供了新的机遇。

一、注重展览内容的思想性与丰富性

对未知及新兴事物的好奇往往会使人类忽视其负面影响,然而在蓬勃发展的技术面前,人们不仅应当承认其对社会文明的推动作用,还需要正视科技的弊端,正如批评家尼尔·波斯曼(Neil Postman)所说,技术所创造的文化缺乏道德根基,它破坏了某些心理过程和社会关系,破坏了人类生存的价值所在【1】。被科技浪潮席卷人类文明的同时,人们更应巩固传统的文化形式,让传统形式驾驭科学技术而不是被其取代。要使虚拟展馆成为辅助手段而非改变行业的技术垄断,首先需要博物馆从业人员从藏品内容这一核心角度出发思考。

美国博物馆协会认为,博物馆不仅需要收集和保存最能有效说明自然现象及社会生活的资料,还应成为增进人们知识和启蒙教育的机构。要使亲身前往博物馆的参观者“博物洽闻、通古达今”,不应将博物馆简单的定位为收藏及陈列展品的场所,作为多职能的文化复合体,强调展品的思想性和丰富性,从而实现博物馆的教育性才是博物馆发展的主要原则。缺乏思想意识和精品意识的陈列已经不能满足人民日益增长的精神文化需求求,不仅注重展览的规模,更重视展品的质量,才能吸引人们取下虚拟现实技术的头盔,走进真实展品的世界。

实现展览的思想性与丰富性要求博物馆拥有一支熟悉文物展品的专业团队,针对展览主题线索精心挑选藏品,并潜心挖掘每件藏品的故事,深入浅出的让参观者理解每件藏品背后厚重的文化内涵。“如果我们在加强藏品的科学研究的同时,加强藏品的人文内涵的研究,追寻每件藏品的故事及其中蕴含着的动人心弦的情感,那我们的藏品研究将会进入更广大的领域;我们的观众将会留连于文物的情感之中,而驻足不去”【2】。

2005年11月上海喜马拉雅美术馆举办的“敦煌·生灵的歌”大型展览广受各界好评,展览由敦煌研究院院长王旭东与上海喜马拉雅美术馆顾问王纯杰联合策展,还邀请了原敦煌研究院院长樊锦诗为学术顾问,与大量敦煌研究大师一起,向公众还原展示了八个极具艺术价值的敦煌石窟、十余件精品彩塑临摹品和大量的壁画临摹品、藏经洞绢纸画临摹品等,由敦煌研究院专业的讲解团队为参观者提供权威详尽的解说。观众不仅能够欣赏到专家甄选的敦煌精品,还可以详细了解每件展品的故事,从洞窟中造像的年代、材质、形态到背后蕴藏的佛教文化,从乘象人胎的佛传故事到割肉救鸽的本生故事,显然策展人不仅意在将敦煌瑰宝的艺术形态展现世人,更想要通过追寻每件展品的故事,将其中的蕴含的情感与观众进行心灵的交流。如此精彩的展览并不需要复杂的技术支持也可以吸引大量观众亲身前往,是VR技术无法取代的感官体验。(图1)

图1

鉴于一些博物馆以往的经验教训,展览的内容不应一昧追求专业知识,避免曲高和寡的尴尬。博物馆的存在要符合一个实际社会的需要,要反应其国内或国际改变的趋势,并能鼓励这种趋势的发展,同时更要是一般民众的,即其观众的感受所认定的【3】,举办一些关注社会、关注民生的主题展览,也将在一定程度上扩大博物馆的影响力及受众人群范围。此外,在展览内容方面,不仅要考虑“我能给观众什么”,而且要考虑“观众需要什么”,应避免展览的千篇一律,根据不同地区历史文化资源的不同,突出展览独特的主题与内涵【4】。如果说藏品是博物馆的主体,那么将其串联成丰富生动的主题就是赋予其独特的灵魂,参观者的主观感受就像发生在内心的化学反应,这种体验是以强调趣味性与互动性为VR技术无法超越的。

二、博物馆展览形式上的应对之策

1、提高展陈形式的艺术性与创新性

博物馆行业对展览形式的讨论从未停止过,特别是在新兴科技手段的不断推动下,强调展陈的艺术性与形式的创新性是博物馆对外宣传树立形象的直接途径。展览可以利用展柜、展墙、底座等物品的造型处理,通过对平面和空间构成的整体设计,在艺术形式上进行各种尝试和创新,利用地图、模型、沙盘、雕像、场景等辅助元素制造全新的视觉体验。形式上的艺术性和创新性用最直观的方式吸引观众,与丰富的内容相得益彰,不仅避免了虚拟现实技术在“完全在场”方面的技术短板,还弥补了传统博物馆展示缺乏趣味性、无沉浸感的缺陷。

上海自然博物馆新馆的展陈设计成功的实现了形式的艺术性和创新性,新馆一改国内博物馆的传统基调,在馆内整体光线和色彩定位方面,大胆运用大块高饱和度的明亮色彩,大面积自然光与灯光结合,使内部空间在视觉上通透敞亮。展馆中标本的展示也突破传统的玻璃展柜形式,大量标本错落有致的悬挂摆放,生动还原了天空、陆地及海洋生物的各种生活场景,使观众充分享受身临其境的乐趣(图2)。被誉为新馆最佳拍摄地点的巨型“松果塔”,其陈列方式借鉴结合了当代艺术的表现形式,这种表现手法在馆内并不少见,极好的诠释了博物馆展陈的艺术性和创新性(图3)。

图2

图3

2、注重展览形式的互动性与趣味性

与网络三维虚拟展馆相比,博物馆的传统陈列方式存在互动性较差的局限,观众与展品之间总是隔着一层玻璃、一道护栏,展品庄严的陈放在展柜里,神圣而遥不可及。然而,“观众期望博物馆不再是高高在上的神圣殿堂,而是以其与日俱增的亲和力和感召力,成为越来越公众的精神家园”【5】。因此,博物馆可以针对这一问题,在场馆内规划新增部分互动区域,合理调拨经费制造一批可触摸把玩的仿真展品,让观众对展品产生视觉、触觉,甚至嗅觉上的多重认知,尤其针对青少年观众,可以根据展览的内容和主题开展相关的互动游戏。

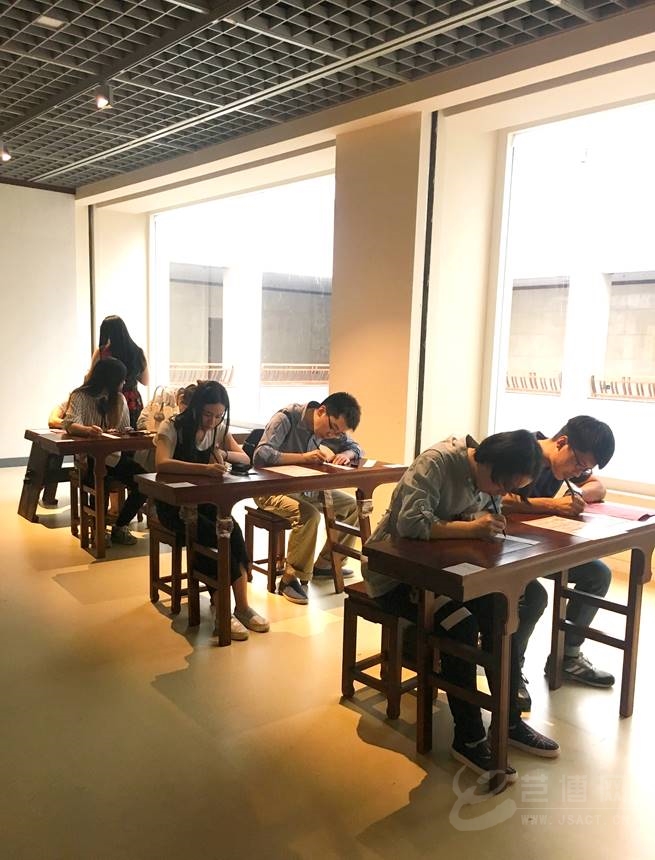

南京博物院2016年4月举办了“佛光菜根谭——星云一笔字书法特展”,工作人员在展览出口处发放吉祥描字帖,并为参观来宾准备了笔墨,观众欣赏完星云大师极具个人魅力的书法作品后,还可以在“书房”里亲身体验书法的魅力(图4)。馆内同期举办的“问海——华光礁Ⅰ号沉船特展”也根据展览主题,准备了麻绳和图解展板,让参观者动手学习水手结的打法,展览场地中还规划了大面积游戏区,供青少年观众体验航海的乐趣。

图4

这些互动区域的设置为展览本身带来了附加价值,同时让参观者得到了更丰富的感官体验,用较低的成本达到吸引大众反复前往博物馆参观的目的。增加展览互动性和参与性的方式是多种多样的,包括邀请专业人员开展学术讲座、与观众零距离研讨交流、开发室外活动展区等等,在这个自媒体的时代,考虑完善博物馆配套餐饮设施甚至注重博物馆建筑本身的魅力,都将成为VR技术无法超越的优势。

三、合理运用虚拟现实技术

即便是对现代科技充满警觉的尼尔·波斯曼(Neil Postman)也必须承认,技术不仅能带来经济上的收益,还创造了人们感知现实的方式,而这些方式是理解各种社会及精神生活的关键【6】。人类要辩证的看待技术与文化之间长久、密切而必然的联系,就要充分的利用科技的优势弥补传统形式存在的客观不足。

首先,博物馆可以利用三维虚拟展馆技术丰富并完整展览主题,特别是利用VR技术原景重现已被破坏的古迹或无法进入的古遗址,为观众提供全新的参观视角和参观体验。例如,故宫博物院利用VR技术制作了“紫禁城·天子的宫殿”、“三大殿”、“养心殿”以及“倦勤斋”四部作品,还原了紫禁城全貌,完全呈现了各殿内的室内陈设,并使观众有机会俯瞰故宫古建筑群,获得逼真的遗产地表象【7】。此外,某些极具价值的展览由于客观原因只能展出数月甚至短短数周,还有某些文物的材质暴露在光线和空气中极易脆化剥落无法向观众展出,而虚拟展馆则恰好解决了这一问题,在一定程度上扩大了展览的影响力也延伸了博物馆的功能性。

其次,虚拟现实技术能够改变博物馆相关文创产品的销售模式,从而带动博物馆经济效益的提高。文创产品开发团队不仅可以根据博物馆的特色藏品及独特展馆设计相应的文创产品,还可以将博物馆纪念品店变成基于虚拟现实技术的网上购物商城,全新的购物模式使博物馆衍生产品跨越地域界限,推动经济效益并保证博物馆运营的良性循环 。

正如英国博物馆学家罗杰·迈尔斯(Roger Miles)所言,二十一世纪各国博物馆越来越呈现多样化的发展,在科学技术迅猛发展而文化和政治不甚稳定的世界里,博物馆应不断尝试多种努力从而充分发挥其自身社会职能。VR技术等电子科技的发展并不能完全取代博物馆的社会影响力,却能敦促博物馆具备一定的前瞻性,扬长而补短,摒弃一沉不变的展览方式,积极调整应对并不断自我完善,批判的吸收和消化前沿技术,在“人”、“自然”、“社会”与“科技”环境之中实现博物馆的文化价值和核心功能。

参考书目:

【1】尼尔·波斯曼(Neil Postman)著,何道宽译:《技术垄断:文明向技术投降》,北京大学出版社,2007年。

【2】苏东海:《博物馆的沉思》,《苏东海论文选》(卷二),文物出版社,2006年。

【3】肯尼斯·哈德森(Kenneth Hudson)著,徐纯译:《有影响力的博物馆》, 国立海洋生物博物馆,2003年。

【4】单霁翔:《浅谈博物馆陈列展览的学术性与趣味性》,《东南文化》2013年第2期总第232期。

【5】刘修兵:《中国博物馆:不再是高高在上的殿堂》,《中国文化报》,2013年1月14日第2版。

【6】尼尔·波斯曼(Neil Postman)著,何道宽译:《技术垄断:文明向技术投降》,北京大学出版社,2007年。

【7】李绚丽:《数字展示技术在博物馆展览中的应用》,《中国博物馆》2015年第2期总第120期。

作者简介:

高晓丹,1984年生。毕业于南京艺术学院设计学院,获学士学位;伦敦艺术大学传媒学院平面设计专业毕业,获硕士学位。从事设计专业九年,现任江苏爱涛文化产业有限公司文化艺术中心主案设计师兼企划项目经理。致力于博物馆展示设计、书籍杂志设计、印刷设计及品牌形象设计等艺术视觉传达领域。