【内容摘要】 中国的古城,特别是帝都,大抵相似。城北多拱卫之军,东西多权贵居所或行政官署,城南多市井百姓。城南在某种意义上来说,成了最向阳,最世俗,也最接地气的地方。本文通过对于城南民居的建筑装饰元素的研究测绘,探索民居建筑价值,从而对于现今老建筑的活化使用做出合理思考。

关键词:南捕厅街区 民居建筑装饰

李泽厚先生有一个判断,他说“古希腊追求智慧的那种思辨的、理性的形而上学,是狭义的形而上学,中国有广义的形而上学,这就是对人的生命价值、意义的追求”。古希腊柏拉图学园高挂“不懂几何学者不得入内”[1],而中国没有这种传统。他提及“审美形而上学”,“中国的‘情本体’,可归结为‘珍惜’,当然也有感伤,是对历史的回顾、怀念,感伤并不是使人颓废,事实上恰恰相反。”以情生道,以情生礼。人生易老,岁月不居。这是中国人的生命哲学,也终究是生活细节本身赋于人的。我们在历史街区民居建筑的装饰细节中,可以窥见前人对于美好生活的热爱与向往。

一、南京城南历史街区中的民居

我国正式提“历史街区”的概念,是在1986年国务院公布第二批国家级历史文化名城的时候。“作为历史文化名城,不仅要看城市的历史,及其保存的文物古迹,还要看其现状格局和风貌是否保留着历史特色,并具有一定的代表城市传统风貌的街区”。其基础是此前由建设部于1985年提出(设立)的“历史性传统街区”:对文物古迹比较集中,或能较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区也予以保护,核定公布为地方各级‘历史文化保护区’。南京的城南有多片历史文化街区,南捕厅街区是其中重要的一片。南京南捕厅历史文化街区,东起中山南路,西至红土桥,南临升州路,北到平章巷,总占地面积约3.17公顷。在此区域范围内现存传统建筑众多,如南捕厅15-19号、绫庄巷31号古民居、评事街25号、大板巷3号、绒庄街9号等,这一片区也基本代表了城南历史城区的建筑风貌。

关于城南,我最早的记忆是部叫《城南旧事》的电影。林海音的原作改编,拍得好,至今难忘。那个时代的电影没什么特技合成,却能弄得合情合理合乎时代背景,主要还是吴贻弓导演懂得讲述的方法与节奏,更重要的是现实中依旧保存的历史街区建筑群。灰暗的大片大片的民居,长长的胡同,老人暗淡的目光,围墙上方的天空,以及忽远忽近的鸽哨。这种历史街区的建筑肌理带来的视觉效果是真实的,丰富的,也是建筑与生活共同创造的魅力。中国的古城,特别是帝都,从城市规划的角度来说,大多是有相似之处的。城北多拱卫之军,东西多权贵居所或行政官署,城南多市井百姓。城南在某种意义上来说,成了最向阳,最世俗,也最接地气的地方。过去,南京的城南商贾聚集,南门外有城里人需要的饮用水,有外秦淮上的水码头,水车,有新鲜的刚摘下的菜蔬瓜果。即使送别,也要在南门内的某个秦淮馆子订上一席,叫挑夫担了,送雨花台亭子里小坐。每个人关于城南的记忆也许各有特别,在城南,也只有真切地听到市民的俚语,才算得上知道了这座城市的真味。所以,在历史街区民居的保护与复兴中,原住居民的留存非常重要,一座有生命力的建筑,首先要有人文精神,而这种人文精神在建筑营造中最为直接的表现,就在建筑的装饰元素里。

二、南捕厅民居建筑的装饰及其文化背景

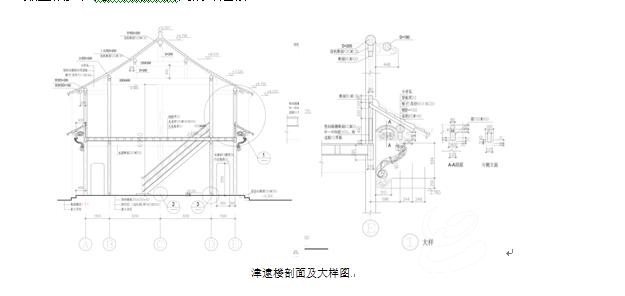

关注城南的民居,不能忽视民居建筑的装饰元素。我国古建筑以木构架为主,主要有抬梁式、穿斗式和井干式。在南捕厅地区的历史建筑主要有三类,一类是抬梁式的,这部分数量较少,比如甘熙故居内的津逮楼。

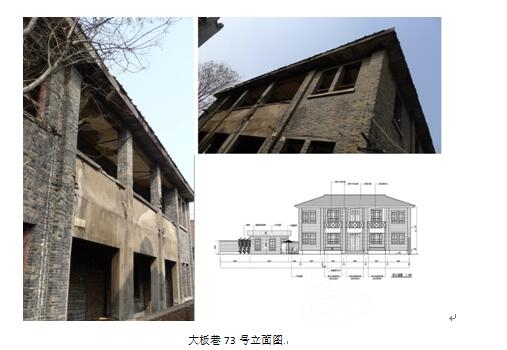

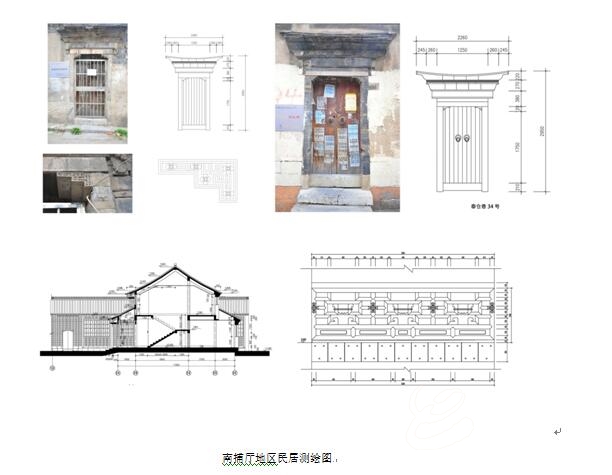

一类是穿斗式,这一类建筑占了大多数,在此中,一户两进三进的住宅又居多。另有一类,主要是民国时期的混凝土结构建筑,比如大板巷73号。历史建筑的装饰主要表现在门、窗、梁、柱、楼梯、扶栏、飞罩、屏风、匾额、楹联等处,工艺以雕刻为主。民国时期建筑中混凝土浇筑的建筑构件,也加入了许多装饰性表达。

黄裳的《金陵五记》[2]中记述,抗战胜利返回之时,城南已皆陋巷恶水,古迹难寻。事实上,早在太平天国时期,城南就开始被毁坏了。好在街巷肌理尚存,民俗民风还在,好的建筑及建筑装饰尚有多处遗存,这也许是最该庆幸的事。“样本”对于保护的意义极为重要,南捕厅地区的建筑,就不乏优秀案例,如甘熙故居、美大纸行等,就其装饰元素来说,这些建筑门楼装饰朴素,显得简朴大方,而且有时代性,封火墙高大,也注重实用,这些建筑及建筑装饰元素反映了城南人家富有阶层的文化品位和伦理观念。南捕厅街区最具代表性与影响力的建筑是甘熙故居,其建筑的规模与细节处理非常显著。比如,小木作与木雕,门扇或梁枋等处都有各种雕刻。有钱蝠(全福)、柏鹿(百禄),蝠磬(福庆)、蟠桃与鹤(鹤寿)以及玉堂富贵、吉庆有余、万事如意、平升三级,平安富贵等各种吉祥图案。

木雕刻工精细,有疏密变化,层次分明,称得上是木结构装饰中不可多见的艺术品。室内空间划分的节点,还装饰有落地罩、飞罩、挂落等。此外,砖雕部分也颇有特色,大厅前的门楼及其它门额部位上都有砖雕装饰,内容有八仙过海、福禄寿喜等。甘熙故居的建筑因其形式和内容的丰富多彩,显现出建筑、雕刻、绘画、书法、戏曲各方面艺术形式的高度和谐。近年来我组织了一些学生对南捕厅民居的建筑装饰元素做过测量图绘,并将整理成册。一则加深了自己对于城南民居的记忆。二则也为了许多人对于城南的误解。除了现场的测绘与记录,我们也收集一些晚清至民国的摄影图片。那些“鲜活的”拍摄的场景、内容皆为南京城南建筑风景,贩夫走卒、市井万象,在生活中,又在生活之上。站在历史角度来说,与许多“白驹过隙”的事物一样,我们能缅怀的不仅仅是建筑本身,还应该看到世俗生活传递到今天的每一个细节。

三、南捕厅民居建筑装饰的保护与发展

在城市化进程中,对待历史街区,对待旧民居,我们总是觉得很困难。但城市人群的增长,物质生活水平的提高,对民居的功能需求都在发生变化。民居建筑的装饰元素如何保存,如何适应时代发展成为一个新的问题。很显然,原样保护与“合适性”使用的结合是适应时代发展需要的方法。除了保留部分民居建筑中装饰件的“样本”以外,也可以将散落在各地的装饰构件做一次整理,以“城南民居建筑装饰记忆展”的形式展示出来。有保护就有发展,民居建筑装饰元素的价值如何体现,会不会存在“另一种可能”呢。除了修缮保护,还可以通过对历史建筑装饰元素的整理,设计创意空间。用部分遗存的构件做装置陈设,用老街巷淘来的旧家具,用拆下来的旧木料、旧构件营造新的建筑空间,延长建筑的生命,增加历史街区的时代特征。时间就是这样,因为它从不停止,作为一种共识,建筑及其内部空间表达的,或许只是一个有关于时代的集体记忆。我主持的青果里项目是一个身处城南的小客栈。当我看到绿荫如盖的大树与一面看得见穿斗构件的山墙时,我知道这个地方一定是可以做成的。一棵普通的泡桐树,也许是一只飞鸟带来的种子,偶然落在了墙头。为了支撑它的成长以及养分的获得,它的根系延长至地面,并牢牢地抓住。这是一种伟大的平民精神。在南京的老城南,围绕一棵有“平民精神”的树与木构架,设计一个客栈,是恰如其分的。我舍弃了在室内做楼梯的想法,把大堂与客房的联系置于室外。由外楼梯去客房,走过大树之下,也许能听到隔壁邻居南京土语的对话。那种身临其境,应该就是建筑空间设计的核心所在吧。我希望通过这个在城南的客栈能够实现一次老建筑的“活化”,吸引城市年轻人群的关注,形成一种历史街区复兴自发形式。

四、结论

建筑最大的意义在于使用,我们在城市历史街区的复兴之中,应该综合人的情感、生活习惯、美学特征等客观因素,充分利用建筑装饰元素的特征,合适性利用,为历史文化名城留下时间之痕。

参考文献:

[1] 李泽厚,刘绪源:该中国哲学登场了——李泽厚2010谈话录[M],上海译文出版社,2011.

[2]黄裳:金陵五记[M],凤凰出版社,2000.

[3]陈恭锦. 论中国古代建筑元素在现代设计领域中的应用[J].《科技资讯》杂志社.2010年12期.

[4]宗白华.美学散步.[M]上海:上海人民出版社,1981.

[5]朱偰.金陵古迹图考[M].上海.中华书局.2006.

作者简介:

陈卫新,1971年出生,江苏扬州人。高级工艺美术师,毕业于南京艺术学院,主要从事历史街区复兴、民国建筑研究修复、文化商业空间、创意产业园区规划等设计工作。主张以创意创新实现历史建筑的“合适性”使用。