【内容摘要】本文以里运河文化长廊建设中的清江浦景观雕塑设计的文化传承与创新,并以具体的文字景观浮雕为例,具体阐述设计元素、内容呈现等的创作实践性,探讨“南船北马”地域文化的特色保护,并通过民生体验的融合,为当下如何挖掘地方文化打造特色城市提供启发。

关键词:清江浦 景观雕塑 传承 创新 民生体验

新时期,全国各地城市建设如火如荼,城市之间竞争激烈,而景观雕塑建设担当着重要角色。我们说,好的城市雕塑会成为城市的标志,更是城市文化的象征,城市景观雕塑的建设发展日趋理性、成熟,艺术水平不断提高。淮安地处南北交通枢纽,是运河名城,而且历代名人荟萃,文化积淀深厚,围绕着运河主题的一系列民生工程快速展开,淮安里运河文化长廊建设中又以清江浦段为发展的重要节点,新时期里,对它的景观雕塑设计提出了哪些问题及要求,本文以具体创作实践探讨“南船北马”文化的继承与创新,并通过民生体验的融合,为当下如何挖掘地方文化打造特色城市提供启发。

一、景观雕塑设计的项目背景

里运河是一条贯穿淮安几十公里的母亲河,两岸风光秀美,人文景点较多,文物保护单位上百处之多,孕育了淮安上千年运河水文化,清江浦一带早在明清时期就隶属淮安府山阳县,后来清乾隆时期归入清河县,历史上曾设立江南河道总督、淮扬道治所等,一度达到鼎盛,漕运、盐运、河务繁忙,南北客商云集,清江浦也被冠以“南船北马,九省通衢”之美誉,据历史考证,清江浦人口早在乾隆年间就多达五十万人,淮安与扬州、杭州和苏州成为运河上的四个重要名城。在新的历史时期谋划、启动里运河文化长廊建设,可以充分发挥文化遗存价值,实现运河两岸新老城区、旅游开发及古城保护的融合发展,可谓恰逢其时。“未来的里运河将成为展示运河文化的国际交流平台、文创旅游产业的发展聚集高地、市民共享的休闲游憩公园、智慧创新的生态文明廊道。”

目前,清江浦位于淮安市主城区,境内有清江浦楼、中洲岛、清江闸、淮扬名菜美食街、文庙新天地、花街、牛行街、慈云寺、大运河文化广场、都天庙文化街区、周信芳故居、苏皖边区政府旧址、楚秀园、清晏园、王瑶卿故居、吴公祠、淮安名人馆、淮安戏曲博物馆、淮安运河楹联馆、陈潘二公祠等历史文化景点。

二、景观雕塑设计的地域化发展现状

淮安作为运河名城占据南北交界的地缘优势,文化积淀深厚,历代名人荟萃,城市雕塑建设日趋精良。优秀的城雕作品有著名雕塑家吴为山先生创作的《老子像》、《吴鞠通像》等名人肖像,也有《南船北马》大型景观城雕,还有城市空间、公园广场等公共空间设置的趣味性景观小品,从整体上看,淮安城市雕塑的建设发展日趋成熟,艺术水平不断提高。伴随着淮安城市文化的提升,人们对精神审美及生活品质的需求不断提高,的环境改造项目被提上日程,建设好具有淮安地域特色文化成为规划则被认定为主题形式,好扎根本土文化,做百姓生活有温度的作品,如何让本土居民参与其中,这些也将构成当下各地方城市建设的新命题。清江浦是政府倾力打造里运河文化长廊中的重要节点,以往陈旧的环境设施、河道、泊岸、桥梁等急需进行重新规划。其中,景观雕塑的设计则为点睛之笔,提升了地域特色文化品位,对清江浦民俗、文史等进行梳理和挖掘,形成有传统文化继承和创新的景观设计,不仅是吸引外地游客的形象工程,更是实惠于本地居民的民生工程。

三、景观雕塑设计文化传承与创新的意义

目前国内关于城市雕塑设计理论方面的研究起步较晚,如何将城市景观雕塑设计与民生体验紧密结合仍然存在有待深切探索的学术空间。习主席在文艺工作座谈会上的重要讲话:“文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向...以人民为中心,就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点,把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职。”明确城市景观雕塑设计制作的前瞻性,了解民生,深入淮安地方生活,紧密结合典型案例进行研究分析,进一步奠定景观雕塑在城市建设中的重要角色。清江浦是老淮安人眼中的繁华闹市,那些老街巷、老字号等都充满了童年的回忆,是青春岁月的美好留念,以怎样的清江浦的城市雕塑设计,体现符合当地文化背景上设计作品,反映百姓的心声,这样的民生工程才具有独特的价值和意义。围绕清江浦文化特点及艺术创作形式,通过景观雕塑有效的呈现古都历史文脉,及对外界传播、传承和创新,直观的表达地域特点,提升本地居民认知度,增加游客与本土文化之间的交流性及趣味性,从整个淮安历史文化体系中,抽取必然表达的文化符号与内容,体现出清江浦历史文化向心凝聚作用。

四、文字景观浮雕创作实践性与民生体验

(1)文字景观浮雕主题的创作构思

景观雕塑创作主要以清江浦的历史文化、地域特色及生活风貌为创作题材,提炼及深挖素材,最终确立主题以清江浦地区的老地名及方言等文字为创作元素,即《老地名》浮雕和《方言俚语》浮雕,表现对地方文化的传承与创新,呈现清江浦的古韵今风,以示当今运河之都之美好生活。雕塑设置空间充足,文化素养富足,因拥有“南船北马,九省通衢”的地缘,历来积淀了无数的文人墨客,含英咀华,拥有可以挖掘的丰富素材。

(2)文字景观浮雕主题的创作原则

《老地名》和《方言俚语》文字浮雕设计创作,在反映主题上,充分考虑以下几点:1、反映清江浦历史文化为主题;2、突出清江浦地方特色;3、设计中充分体现清江浦民俗文化和历史风味。《老地名》和《方言俚语》文字浮雕的创作原则上,充分考虑以下几个原则:1、系统表现原则,从整体出发,全面梳理清江浦历史文化,整理基本路线,在此基础上系统表现,打造完整独特的清江浦历史文化表现系统;2、突出重点则 ,选择具有典型的、代表性的人物、事件及元素,在系统表现的基础上突出重点,重点表现重大历史文化,展现魅力独特的城市个性;3、创新表现则,注入现代艺术的思想和理念,探索新的表现形式,展现思维观念的新角度,传达清江浦历史文化的精神内涵;4、文化与设计相配合原则,用继承和发展的眼光看待设计,文化与设计二者相配合来营造一种氛围,坚持自然景观与文化景观相协调,因地制宜,体现“自然、人文”理念。

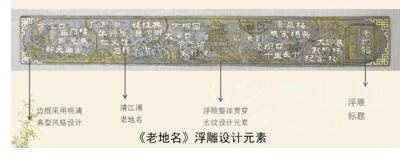

(3)文字景观浮雕创作元素的民生体现

《 老地名》浮雕——纵观清江浦楼、河漕总署、十里长街、跨街门楼、百年大闸、临岸码头、巍巍庙宇、名人故居……无不彰显这座历史名城、运河之都深厚的文化底蕴。众多的老街老巷老店铺,记载着淮安悠久的历史。现在,很多老街道,巷子等已拆迁了,并建成道路、住宅小区的绿地上,如果用浮雕的方式镌刻古街巷的名称,让人们留住记忆中的古街巷,成为古淮安的烙印。《老地名》浮雕主要以淮安清江浦老地名为元素,创意浮雕,并以运河水贯穿其中,体现淮安悠久的历史,感受水运重镇的繁忙生活。通过调研,结合市民政局地名办、市政府市志办、淮安地方文史专家高岱明组委、本土清江浦王乃荣老人等的意见,共斟酌确定浮雕使用典型地名22个,老地名有:大闸口、万字口、石码头街、万柳园、娃娃井、老坝口、臧家码头、越河街、牛行街、十里长街、都天庙街、仁义漥、大源巷、官元坊、鸡笼巷、双旗杆、三门楼、康阜楼、漕运门、纪家楼、双摆渡、厂前街等。

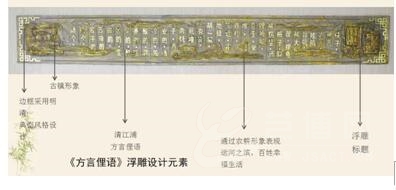

《方言俚语》浮雕——方言是地域历史文化的表征,是地域非物质文化遗产的重要组成部分。方言在历史长河中体现地域变迁和社会生活的演变。淮安作为历史文化名城,历史上特别是明清时期,是国家治河、漕运、盐运、榷关重地,是运河沿岸的一大都市。南北往来、商旅辐辏,多元文化交流形成淮安地域文化的特殊性。此外,淮安地区地处中国地理上的南北分界线,是南北地域文化、民俗气候的交汇过渡地带,故其语言习俗呈现其南北方交融的特点。淮安方言是北方方言和吴越方言交汇的结果,俗称南蛮北侉至淮安不蛮不侉,区别在于入声词汇的多少、卷舌音的有无。上述历史上南北文化交融,地理上横贯南北分界线,使淮安方言别具特色。以淮安的方言俚语为设计元素,设计浮雕整体方案,充分体现清江浦的民俗文化及历史风味,既是对淮安文化的历史传承,也可以体味淮安的本真生活。《方言俚语》浮雕以清江浦方言为主创浮雕墙,通过挖掘地方特色语言,体味淮安方言的柔和温婉,趣探运河之滨百姓生活之乐。通过调研,结合市民政局地名办、市政府市志办、淮安地方文史专家高岱明组委、本土清江浦王乃荣老人等的意见,设计师通过调研,共斟酌确定浮雕使用方言俚语28个,方言主要有:侠子、笃逗、累堆、夯货 脊杠、死噇、肉饦子、霍地铎、歪厮邪、胡二腻、神气六国、哇呜骨叽、稀大柳筐、摞龟桩子、斜横拐竖、兴哩嗗叽、意歪、西业的、清冷的、胶干的、胶酸的、聘香的、温臭的、酷含的、雪甜的、西辣的、机个、骑个等。

(4)文字景观浮雕创作实践的民生互动

对文字景观浮雕创作前期准备中,通过设计团队的自主学习、群体研讨、名家指导、观摩学习等进行设计团队提升,增强了民俗、文史的民生话题热议,在相关文件的资料收集、调研考察、走访地方史学专家,获取各方意见和建议,并针对最古老的地名和最生活的地方方言开展网络和民意调查,测评、汇总,进行有重点的整理归纳,无不进行设计的思想互动。在文字景观浮雕创作项目实施后,对新的运河旅游线路进行规划设置,讲解提升,有效的带动观者的参与性和趣味性。让人们在参观游览时,记忆老地名、学说淮安话,在互动中了解淮安地方文化,是一次生动、愉快地体验。

总结:清江浦景观雕塑设计,以《老地名》和《方言俚语》浮雕的具体实践案例为例,将老地名和特色方言,转化成可观、可感、可触摸的现代文化视觉图像,在里运河文化长廊建设中具有鲜明的艺术特色,呈现了清江浦古韵今风的同时,有效的对地域文化进行了保护与传承,也为城市景观设计结合民生互动方面作出了实践性尝试。

参考文献:

[1] 俞剑光.文化创意产业区与城市空间互动发展研究 [J].天津大学.2013

[2] 韩敏.段渊古.城市文化主题公园景观设计探析[J].中国农业学报.2012

[3] 李道增.环境行为学概论[M].清华大学出版社.2006

[4] 栾剑.淮楚文化符号在现代城市建设中的应用[J].艺术百家.2010

[5] 梁思成.中国雕塑史[M].百花文艺出版社.1998

[6] 潘绍棠.世界雕塑全集 西方部分上[C].郑州:河南美术出版社.1990

[7] 许正龙.雕塑学[M].沈阳:辽宁美术出版社.2001

[8] 季蕾.植根于地域文化的景观设计[D].东南大学.2004

作者简介:

汤海英,1980年出生,2005年毕业于南京艺术学院雕塑专业,后入南京大学美术研究生院,师从雕塑家吴为山教授攻读艺术硕士,2008年毕业任职于淮阴工学院至今,讲师,设计艺术学院副主任,淮安市文艺评论家协会理事,江苏省雕塑家协会会员。