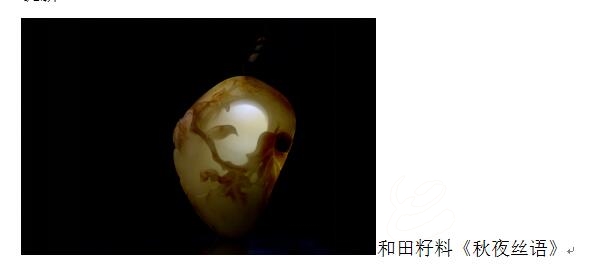

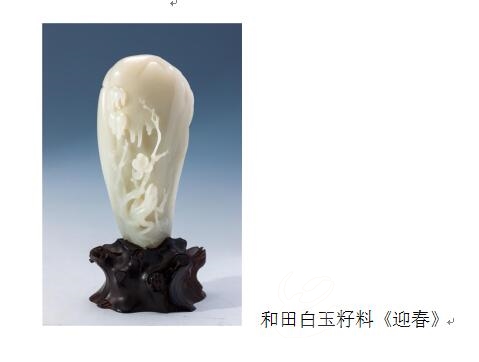

【内容提要】因材施艺是玉雕技艺最显著的特征,只有通过读玉、审玉,充分认识和掌握每一块玉石的特性,才能最大限度地发挥出创作者的才艺,才能演绎出巧思化境的艺术魅力。作者以本人创作《秋夜丝语》《迎春》《春酣》等作品的实践阐述了审读玉材的重要性,对玉雕从业者不无启发。

关键词 : 读玉 创作 巧思

玉石是大自然的造化,其形状、色彩及其结构呈现出千变万化的状态,世界上绝没有两块完全相同的玉石,不同的玉石材质呈现出的特性也有所不同,所以因材施艺就显得特别重要。为将每一块玉石的最精彩一面呈现给世人,琢玉者必须先要读玉、审玉,即从外而内全方位地审视玉材,然后再构思表现的内容和方法,这就是常说的“因材施艺”“俏色巧雕”。以白玉籽料来说,虽块状不大,却质地细腻、油脂性好,还往往带有大自然形成过程中的浓重皮色,如构思创意恰到好处,不仅能遮疵避绺,还可以通过俏色巧雕增添作品的艺术感染力,有时候斑斓的色彩可以演化成富有情调的情景构成,粗糙的纹理可以描画为曼妙的线条或迷蒙的幻影,尤其那浓重的皮色可以转化为烘托主题、渲染气氛的独特风景,其成效得失全凭创作者的独具匠心。

我的玉雕生涯从苏州工艺美校起步,1989年毕业后进入苏州玉石雕刻厂,1995年担任玉雕设计员,从学徒到独立设计,历经了专业水平的磨练到逐步成熟。近十几年来,我一直主攻和田籽料雕刻,有时碰到一块有“感觉”的玉料总要静下心来揣摩默想一个阶段,以捕捉灵感,寻找那材美工巧的迁想妙得。有几件以江南四季景象为主题的作品,充分运用材质的特点巧妙构思,展现出宁静淡泊的意境和清新雅致的格调,也寄托着我对家乡风物的那份感悟与情感。这些作品的创作设计过程即是读石、审石的过程,至今回想起来,依然记忆犹新。

《秋夜丝语》是运用材质皮色巧思巧雕江南景象的一件作品。原石形若鹅蛋,有些扁平,呈“扇面”造型,质地却非常细腻、紧密,且油性十足,皮呈枣红色,唯一不足是玉色微微泛青。经反复审读原石,考虑以竖式设计为宜,微青的玉色可以营造夜色的环境,而枣红皮色可取“霜叶红于二月花”之意,表达秋色的意境。因材而思,秋与夜就成为作品创作的主体格调。大体构想有了,但如何表现仍然颇费思量,因为整块玉料较厚,不宜简单地表现平面构图。由此,我便在中心位置设计一立于枝头的夜莺,并以圆雕的方法使鸟与底板脱开,以突出材质的白皙。不过底板还是相当厚实,显得呆滞、平板,思量许久,觉得可以利用和田白玉特有的微透光性,将底板与夜莺之间的距离拉开。接着,我又在底板上方大胆地斜压了一个半圆,这样既能体现出夜莺的立体效果,又能使斜压进的半圆略微透过光来,构成了静谧的秋天夜色中夜莺孑立,一弯朦胧的新月悬于长空的美妙图景,画面中有静有动,有色有声,仿佛使人听到了丝丝鸟语声,如此,作品的主题也就油然而生。

再如作品《迎春》,原石一头较宽,一头较窄,为半边黄皮半边洁白的和田白玉籽料,黄皮色泽接近于明黄,且中间微泛红色,白的半边则显露出洁白如凝,油性欲滴如羊脂般和田白玉的本质。品读玉料,我想,莹润的白色可以演变为皑皑瑞雪,隐约的红色可以转化为晨曦之中一缕阳光的映照,顿时脑海中立即浮现出以往踏雪寻梅的景象,心中不由一阵欣喜。构思设计过程中,我将宽的一头作为上部,以示峭壁悬崖,并不动一刀,既可表现“已是悬崖百丈冰”的寒冬景象,又能展现玉材的润白的质地。在这样的指导思想下,其余部分也少施刀错,尽量保持材质的冰清玉洁,黄皮处轻施线刻、勾勒出遒劲的梅枝,枝头浮雕三、二梅花,或含苞、或盛开,清新简约、姿态骄人,构成了“千里白雪寒冬至,一束黄蜡暗香来”的醉人雪景图画。

如果说《秋夜丝语》与《迎春》是依色就势、由色塑型,营造动人氛围与景观的巧思,那么,《春酣》则是灵活运用皮色的分布走向与平面构成原理,刻画春回大地动人画面的成功范例。《春酣》的原石是一块典型的秋梨皮色和田白玉籽料,材料表面黄褐、红、红棕等色彩斑驳陆离,且大体呈不规则圆点形分布。如何充分利用这些圆点即成为构思设计的关键一着。经审读原石,反复揣摩,理清了各种色彩点的聚集与走向,初步形成了画面设计的构想。我将处于下方的褐色圆点雕琢成大小不等的椭圆形,借以表现地面的鹅卵石和水中飘浮的荷叶,又将上部的棕红色雕琢成一串串形状不同小圆点,圆点之间似断欲连,借以表现随风飘舞的嫩叶和春花,中部的褐色聚集处则雕琢两只在春花柳叶间上下翻飞的燕子,由此组成了山花烂漫、花团锦簇的一派春光,强烈地传达出万物争春的气象。纵观整个画面,带有不同色彩的圆点变化与演绎成为作品的最大亮点,不仅显示出作品的动态感,也增强了作品的形式美感,引发了观者对春的遐想。

玉雕的创作实践使我深刻认识到,玉雕创作果然离不开专业知识积累的厚度与技艺造诣的提升,但是,读玉、审玉是创作设计必不可少的前提,其实,读玉、审玉的过程即是形成构思设计的过程,有时候这种构思设计常常不能一次性完成,需要在琢玉过程中针对玉材内部结构的变化灵活调整。因此,只有由外而内地充分认识和掌握每一块玉石的特性,才能最大限度地发挥出创作者的才艺,才能使作品演绎出巧思化境的艺术魅力,这里有高低之分、文野之别。

参考文献:

【1】《苏州玉器》2013年第1期,总第2期,苏州市玉石雕刻行业协会主编

作者简介:

张备,男,高级工艺美术师、苏州民间工艺家。1989年毕业于苏州工艺美术学校,同年进入苏州玉石雕刻厂,1995年担任玉雕设计员,1998年建立个人玉雕工作室。在长期的玉雕实践中继承“苏作”传统,形成了清雅、细腻的特色风格,尤擅长“巧意”雕刻,作品曾先后获得各级工艺美术精品评比奖项。