【内容摘要】和田玉是中国的国石,自古以来深受中国人民的喜爱。中国历代琢玉艺师们创造出了辉煌的中国玉文化。当今中国玉器市场经过高速发展后,明显出现了调整分化,作为玉雕从业者,应积极看待和适应这种变化。

关键词:和田玉 玉器 设计 市场

和田玉,俗称软玉,最初是以其产地命名。如果具体到材质讲,和田玉又可称为透闪石玉。和田玉是一种呈交织毛毡状结构的透闪石或阴起石纤维状微晶集合体,和田玉具备许多优质特性,颜色丰富多彩,可粗分为白色、黄色、绿色、青色、黑色等,细分就更多了,单白玉一种,就可分为羊脂白玉,灰白玉、青白玉等。和田玉一般呈微透明状,光泽为油脂光泽或蜡状光泽,给人一种温润和凝重感。

和田玉具有极强的韧性,质坚而不容易压碎,在显微镜下,外形质地越优良的软玉,其内部结构排列越均匀。因此不同产地的和田玉,因其内部结构的差别,由玉质体现出的玉石美感各不相同。在已发现的世界各类软玉中,以新疆和田地区出产的和田玉石内部结构最优,价值较高。其中新疆和田产的和田玉籽料价值最高,新疆和田玉籽料的形成原因,业内有不同说法,一是通常的山料经河水冲刷成籽料,二是有专家认为是不同地质条件下形成的不同玉石,笔者比较倾向于后者。因为在日常实际工作中,山料的质地远远赶不上籽料,完全是两种概念的东西,在中国的瓷器烧造历史经验中,窑口温度越高,出来的瓷器质地越细密、越坚固。新疆和田出产的和田玉籽料,除了其优良质地之外,往往还带有靓丽的皮色,为世人所喜爱,近期更是受玉器市场追捧。

从上世纪末开始,随着中国人民收入大幅增加,中国和田玉玉器市场开始蓬勃发展起来。最新数据表明,中国珠宝首饰行业市场总规模已达到5000亿元,其中从事玉石生产交易的人数超过100万人。在如此庞大规模的刺激下,和田玉的价值在短期内迅速被激发出来。再普通的玉石,一经过雕刻,就可以卖出几百元。高档的玉石,单原料动辄以数万计,玉器成品市场最高成交价格早已超过亿元。对于获利者来说,这是最好的时代。但对于大部分从业者而言,当前玉器市场令他们感到寒意十足。因为在近20年的时间内,行业规模扩大了一两千倍,但其中绝大部分个体并不具备合格的玉雕设计和制作能力,并不能有效提升和田玉的文化和经济价值。我相信了解玉器市场的人都知道,在河南镇平、扬州湾头镇和苏州相王弄、光福镇,广大的玉雕个体户们都是在同质竞争,你去逛市场看到的都是大路货,能眼前一亮的少之又少。

上月,笔者在一个玉雕工作室内见到一件正在制作的玉器产品,原料是一块巴掌大的新疆和田白玉籽料,白度上乘,结构细腻,是一块好料。玉料被设计为《二乔》,题材不错,但设计稿我看不到中国国画的技法,完全是为了堆工而画,正中画了两棵松树,画了一些亭台楼阁,画了两位古代仕女在边缘。这件玉雕作品我认为问题很多,主题不突出,人物画的很小,仕女位置玉质同中心玉质接近,很显然构图有问题,没有把道具、配景同二乔身份作陪衬,没有渲染出二女的美丽和乱世佳人的才情;再看制作,造型不规矩,线条根脚不清晰,人物的飘动性不够。这样的作品是很难卖出玉石自身的价值,不客气地说,就是糟蹋了一块好的和田玉料。所以当前玉器市场出现的滞销情况,大多属于这类粗制滥造的作品。

虽然当前国内玉器市场非常不景气,但我仍对今后的市场前景看好,原因在于和田玉代表的中国传统文化基因。和田玉的美,归结于几百万年人类进化史中,人类长期使用石制工具形成的基因意识,在东方,此基因意识则幸运地不间断地形成中国灿烂的玉文化。作为基因意识,中国人对美玉的欣赏有着与生俱来的能力。同样,作为玉器,中国人的审美能力同样令人惊叹,特别是在清乾隆帝身上达到顶峰。玉器之美在于设计,没有好的设计,再怎么雕刻都是暴殄天物。

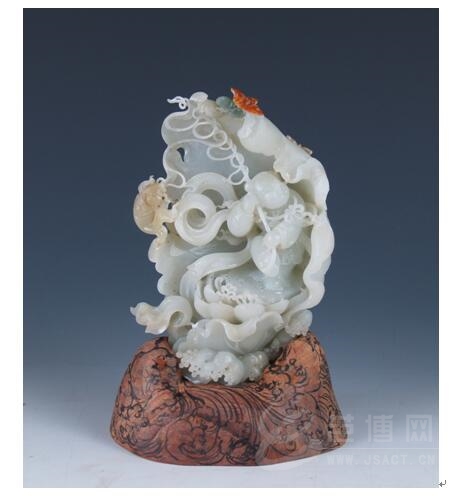

我最新创作的《渔童》和田玉人物摆件,原料是一块约一公斤重的新疆和田白玉籽料,玉石表面毛病很多,玉质也不够纯净。设计时,做山子雕,觉得体量不够,且毛病不易去净,故下定决心创作成一件人物作品。设计思路定好后,我便顺着原料毛病小心翼翼地切下去,通过反复挖脏去绺,最终在原料质地最佳处构造出一渔童形象;主体定好后,其它配景则根据原料变化,合理巧妙布局;原料外皮色佳处则予以保留,构造成两只蝴蝶,玉料糖色较深处构思成大鱼,交代人物身份;制作上强调线条的翻卷的变化,力求生动形象。最终成品效果非常令人满意,可以说化腐朽为神奇。尽管产品本身还留有很多细小斑点,但已无伤大雅。

当今中国玉器市场成长的很快,同时分化的也快,玉器已属于奢侈品中的一个小分支,面对的客户必然是见多识广且有着较高的品味要求。最近,玉器市场出现严重的极端分化,恰好说明了市场在改变。难得的玉石材料,难得的巧妙构思的玉器,都能获得很好的销售。而但凡追逐潮流的、普通的、没有个性的东西,都面临着销售上的一筹莫展。在疯狂玉石大潮里,大家都很关心玉石材质,关心一克多少钱,而玉器行业最重要的是工艺。正如回望清乾隆朝玉器,真正夺人眼球的还是工艺,而不是玉石。我相信,只要我们琢玉人恪守传统玉雕创作理念,不断根据时代变化创新设计题材,中国玉雕艺术之路可以走得更远更好。

参考文献:

[1]《玉雕制作技法》 陈咸益 江苏美术出版社 1999年4月第一版

[2]《玉雕创作与鉴赏》文少雩 中国轻工业出版社出版 2008年9月第一版

作者简介:

吴华友 男,1970年生,中专文化,技师,高级工艺美术师,扬州市级非物质文化遗产代表性传承人,2009年获扬州市工艺美术大师称号,2016年获江苏省工艺美术大师称号。1990年7月毕业于扬州玉器学校,进入扬州玉器厂从事玉雕工作。