[内容提要]有建筑学家评论说:“南京民国建筑样式既有北方的端庄浑厚,又有南方的灵巧细腻……堪称西风东渐特定历史时期中外建筑艺术的缩影。”法国大文豪雨果说:“人类就有两种书籍,两种记事本,即水泥工程和印刷术,一种是石头的圣经,一种是纸的圣经。” 书籍是时间的雕塑,书籍是信息的建筑,书籍与建筑同作为人类文明的载体,二者有着相似的认知和共通的解读。

本论文将结合设计主题,将南京的民国建筑作为此次设计的主要素材,以此展开对于集邮品设计的研究。在《读取民国》的设计中,笔者深感集邮品设计应该是一个立体的思维过程:设计师需要从邮票中深挖集邮品内涵,运用美学思想筛选、捕捉表达集邮品内涵的设计要素,并且寻找合适的文化元素用以升华内涵的视觉感受,最终实现集邮品美学与信息阅读功能完美融合的语言表达。

在传统与时尚、当下与未来、民族与世界的设计潮流轮回之间,集邮品设计师需要让集邮爱好者在阅读中感受引导、享受美好、得到启迪,赋予集邮爱好者阅读的动力,赋予集邮品永恒的生命力。

关键词:南京民国建筑 集邮品设计 美学思想 传统 意蕴

南京的民国建筑,大都给人以沉静、朴素、和谐的风格,其中的一部分建筑还隐约透着自然温婉又不失华丽流畅的美感,是中国建筑史上不可或缺的组成部分。笔者想追寻南京民国建筑本身蕴含的美感与风格,追随南京民国建筑设计师的设计理念和哲学思想,将它们与传书籍装帧形式、设计手法相融合,用心设计出《读取民国》集邮品。

第一节 包装设计:以象表意

以象表意,是中华民族将具体形象与抽象意义相结合的思维方式,是一种折射人文情怀的隐喻手法,这是研究南京的民国建筑时所获得的设计心得之一。不仅仅是建筑设计,象征也是平面设计中的重要手法之一。苏东坡诗云:“静故了群东,空故纳万象。”其意充分表达出了人文美学的含义,老子又以“无”的概念归纳了“群动”与“万象”的真谛,反过来说既是“大音希声,大象无形”,所以中国人观物不是看其表象,而是通过表象反省直通心灵的内在精神,这正是东方美学注重的境界。

所谓“象”,是指宇宙中的万物之形象,包括了物象,现象,图像等。从本质上来看,象征手法都是主体借助一定的物像或者原理,以阐明特定的情感意识的一种方法。这一以物象为基础的“象思维”是中国传统而又典型的造物思维,是一种直观的、感性的、动态的思维过程。所谓设计的以象表意,说的是取“象”后的再设计、再创意的过程中的锁采用的暗喻或者借喻的手法,建立未知的“象”与已知的“象”内在的关联过程。

在《考工记》[1]中,不乏象征性的实例。从远古的图腾、神话、自然崇拜到童话、寓言、标志、旗帜乃至从教,以及广泛流传的吉祥图片和吉祥用语,这一切的基本都与象征有关。如《考工记》中的《周礼·冬官考工记第六》“画缋之事”:“画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。”翻译成白话文就是:绘画的职务和工作,是调配五色。东方青色,南方赤色,西方白色,北方黑色;玄色代表天,黄色代表地,这是当时的人们对自然的感受并形成的方位观念的象征。

在民国时期的书籍设计中,我们也可以观察到“意象”手法的使用。丰子恺先生在《装饰画例》中所述:“书的装帧,于读书心情大有关系,精美的装帧能象征书的内容,使人未开卷时先已准备读书的心情与态度……善于装帧者,亦能将书的内容精神,翻译为形状与色彩,使读者产生美感,而增加读书上的兴趣”。

在南京大学美术研究院师从封钰教授的学习中,笔者很关注设计思维和方法在集邮品设计领域的研究与探索,尤其是中国文化和美学的传统思想。鉴于此,笔者尝试将“意象”的概念引入到《读取民国》集邮品设计中,通过不断的应用思考,逐步摸索出仿象再造、喻象成趣的两种设计思考方式。

一、 仿象再造

自古以来,中国人常常运用形象的方法来表达抽象的事物,人们常常把形象相似、情境相关的事物,通过类比、联想、比喻等方法,赋予主题真实的存在。

在《读取民国》外包装设计中,笔者为了给集邮爱好者以形象、印象、特象的感知效果,基于可以翻开这本集邮品从而感受到民国建筑这一美好事物的想法,化集邮品包装为SD卡(图2-1)的外形,通过意象思维去解释书名的思想,以求立意,希望集邮爱好者翻开此书犹如在电脑上打开一个SD卡的储存器,可以深入浅出的感受到民国建筑和民国典故的绝代风采。

正如马伟达[2]曾说:“书籍、杂志、场刊或者任何一种出版物都是一种传播方式、一种记录,或者简单地说是一种带有目的性的传达想法的工具,文章和图像之间应该尽可能做到完美结合。对于集邮品设计师来说,其责任就是必须使内容形象化。

二、喻象成趣

在集邮品设计中的“象”,有时候以写实手法化“意”为“象”,有时候则是意象的抽象表达。这个“象”的再创造过程,正是集邮品设计视觉化构造系统再创造的过程,对集邮品原创性思想的升华有着深刻的意义。通过对比《读取民国》集邮品的外包装设计(图2-2),可以感受到包装外形酷似我们所熟悉的SD卡,象征性的阐明了集邮品名中“读取”的含义。基于对SD外型的模拟,集邮品外包装构成了独特的美感和图像语言(图2-3),生动活泼富有趣味性。

所以,象征不是等同,而是一种联想和想象,它不但可以使没有生命的东西变得更加鲜活,更重要的是可以活跃人们的思维,加深人们对于某一种物像或者原理的理解,并增强追求的信念。正如杉浦康平所说:“小小的书却在‘造型’中吞下整个宇宙,变现了造型的‘灵’的力量。”

第二节 版式设计:东方美学

《道德经》里谈到:“玄之又玄,众妙之门”。玄:深黑色、深远的含义;门:一切奥妙变化的总门径,此用来比喻宇宙万物的唯一原“道”的门径。老子所认为的“万物在动,动则变,变则进步”的宇宙观符合几千年来人类历史发展的轨迹。“玄”与“妙”也是几千年来古今中外的人们孜孜不倦研究解读老子的原因所在。刚柔并进的太极、动静皆宜的戏剧艺术、虚实相生的中国书画、天人合一的古典园林,甚至是“此时无声胜有声”的唐诗宋词,无一不蕴含着东方哲学辩证统一的思维模式。了解这些传统的中国思维方法,可以为集邮品设计师提供一个指示性的设计途径,更加契合集邮爱好者的阅读思维模式。

一、疏密有致

《玉篇》中说,疏:阔也;《与朱元思书》曰:疏条交映,有时见日。《说文》中说,密:山如堂者;《增韵》中说,密:稠也,疏之对也。疏密关系作为版式构图中的要素历史悠久,最早可追述到绘画艺术中“密不透风、疏可走马”的说法。集邮品设计尤其重视版式布局,在满足被阅读这一基本功能的同时,作为平衡元素之间关系的构成方法,它不仅可以营造画面美感,还可以形成画面的视觉重心。

在《读取民国》的内页设计(图2-4)中,可以感受到画面中有着重叠和变化的布置,并且每一个元素都有着自己的法则,每一个法则又在这个整体中发挥着强大的冲击力,仅仅利用点、面、线、色等纯形式的因素就很好的传达了设计师的精神和情感的内涵。依赖于对设计元素的考察与分析,使其成为通向画面内涵的桥梁,使画面本身充满律动感。

在新时代的视觉文化的冲击之下,集邮品的版式设计已经不单指对于文字本身的设计,仅仅注重文字之间、段落之间的疏密关系也已经不能满足于集邮爱好者现阶段的阅读需要了。集邮品设计师需要把控版式中的每一个元素,对每一个章节、每一幅插图、每一个色块甚至是每一段线条之间的过渡与衔接,通过元素之间的相互联系合理布局版式的疏密关系,在表达设计师个人情感和传达书籍内容精神的同时,调控集邮爱好者的阅读节奏,让他们不仅能够感受集邮品的魅力,更能体验出集邮品设计错落有致的视觉韵律与节奏。

在《读取民国的》内页设计(图2-5)中,文字与图片通过点线面的精简设计之后,画面内容丰富又具有鲜明的秩序感,使画面具有几何图形的装饰意味,具有节奏感和韵律,整本集邮品的设计也更加具有现代风格。利用点、线、面等现代设计视觉的基础构成元素,在版面上呈现出一种独特的视觉效果。而当版面元素不够丰满的时候,则可以利用线条使页面变得更有结构感和秩序。不同粗细的线条,能够区分出不同区块的层次感,同时也能将各段“浮”在页面的文字“稳定”下来,使集邮爱好者能在最短的时间内选择所需阅读的内容。

在《读取民国的》目录设计(图2-6)中,相对于一般目录一层不变、白纸黑字的寡淡,笔者想营造一种新鲜生动、别具一格的效果。在画面的左上角放置了一盏民国风格的壁灯图片,右下角又放置了一辆民国时期的轿车的图片,缩短了集邮爱好者与民国之间的距离感;同时运用图片和文字进行穿插,选用三到四张图片做单色处理与文字进行互动,增加了湖面错落有致的感觉,又减少了阅读时的乏味感觉。

二、虚实相生

宗白华曾评论道:“以虚为虚,就是完全的虚无;以实为实,景物就是死的……化虚为实就有无穷的意味,悠远的境界”。[3]

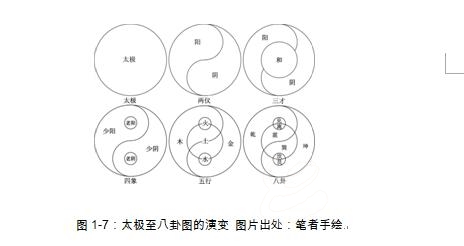

太极(图2-7),中国古代哲学说明世界本原的范畴。“太极”一词出于《庄子》:“大道,在太极之上而不为高;在六极之下而不为深;先天地而不为久;长于上古而不为老”。太,即大;极,指尽头,极点。物极则变,变则化,所以变化之源是太极。《易传》:“易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。”黑白双鱼的太极图不仅体现了中国人对宇宙的认识和思考问题的方式,还蕴含着东方艺术的奥秘:黑白、正负虚实相生、相互辩证又对比互补。

在《读取民国的》内页设计(图2-8)中,笔者还意识到设计集邮品需要从中国传统艺术奥秘中汲取营养,不仅要对版式“字里”处的视觉要素出处留意,还要注重“行间”留白的负空间。平铺直叙必定加重读者的审美疲劳,虚实相生的辩证关系可以增加书籍版式中的节奏感和韵律美,使集邮爱好者在张弛有度、一起一伏之中接受和欣赏作品。戏剧里的静场、电影中的空镜头、音乐里的休止符都有同样的存在,起着非常奥妙的作用。在《读取民国》系列集邮品设计中,笔者期望可以驾驭好这本集邮品的时间与空间的流动感,在处理好版式中的图文与留白的关系,更营造好虚实空间的平衡,寻求一种与集邮爱好者交流的方式,真正可以帮助和引导人们的阅读。

基于这些想法,《读取民国》的扉页设计(图2-9)形式简练,画面留出校多空白,汉子字体使用大小合适,好似在进入正文之前有些许放松的空间。同时,纯文字扉页的构成字体选择要得体,布局井然,错落有致,运用留白会达到一种更好的信息传达,文字的间距和每个模块之间靠留白来区分,突出信息本身,让人可以沉浸在阅读的氛围里,有种此时无声胜有声的效果,它不仅能引发观众的联想,更能起到戏剧般的效果,让人能释放压力并享受这样的美妙的阅读。扉页左上角的中英文组合,采用动作延伸手法,强化视觉冲击力,其余文字则分布在扉页的左下角,留给读者许多想象的空间。一枚红色的“民国建筑”的印章,在画面中起着点睛的效果。扉页版式中,这种“虚实相生”的表现方法,传达出色块与文字之间相融相依、相离相聚的存在感,有一种言不尽的意境美,让“阅读”成为“悦读”。

三、求简去繁

思维的过程是简单与复杂交替的螺旋进程,在接受与拒绝、扬与弃的过程中,我们认识了新事物。有一句话:“天底下的事物到底是已经存在的还是新出现的?”让我们反思,我们是在发现还是在创造,我们是在选择还是在放弃?自然的艺术在于它的选择,思维的艺术同样如此。人类对交流和信息的使用,事实上是越简单越流传得久远,因此才有了现在的语言。视觉也是一种语言,而且是一种拥有很少传播障碍的优秀的语言。视觉的简单化并没有削弱信息的传达,相反的是,如果用越少的设计语言说越丰富的内容,也会越传播得广泛。鉴于此,笔者认为:创造过程的本质并不是发现已经存在但是还未知的事物,而是去放弃一些已知的事物,选择最合适的元素加以设计运用。陆游在《冬夜读书示子聿》说:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。因此,对于集邮品设计师而言,他们需要一种态度:选择的态度,放弃的态度。集邮品设计的巧妙之处就在于加减之间让设计师和集邮爱好者对于集邮文化有了更多、更深刻的认识和理解。

韩济平说:“书的设计是一。途径是二三,没四。然我设计书,总是经过四五六,甚至更多,最终才敢用一。一是什么?是字,是纸,是印……是,也不是。是其一,更确切地说是其一或因对其一的爱。”

笔者在《读取民国》集邮品序言的设计(图2-10)中,一直思考如果选择与放弃的问题,反复增加减少,最终只有相关联的、无法舍去的设计元素才能进入到版式中再反复的进行修改。“简”并不是笔者的目的,而是一种思维方式,是一种设计方法。在减少设计元素时,反而达到了画面表现力的增加,也许就意味着集邮品设计师们离“简”的本质就更近了。一本集邮品最能打动集邮爱好者的往往是蕴涵在书页中的那种情绪、感情和气氛。每个图形、每个文字、每个符号、每根线条都在衍生着、变化着,集邮品设计师要捕捉的便是最恰当的设计元素,并使它们在画面中定型;将多余的设计元素藏起来,朴素而单纯的元素使得设计更加纯粹,看起来更丰富、更触动人心,集邮品的设计应该更多的传达情感和智慧,好的集邮品设计绝对不是复杂的。

第三节 工艺呈现:视觉质感

王行恭[4]说:“一本书可以凝固那个时代的文化,书籍的设计正可以充分表达出那段文化的视觉质感。”人与书的交流首先从指间开始,触感能够迅速调动人们的视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉等感受,深谙此道的书籍设计师需要借助技术的帮助,让各种材质悉数登场,他们可能是麻、是羽毛、是塑料,是各式肌理的布,是草,或者是模拟这些效果的特种纸。设计师会将各种材料混合对比,加上浮雕、特殊模印等工艺手段,集邮品的呈现正在前所未有的丰富着。纸张与工艺,它们帮助集邮品设计师更加直接的传达出书籍的柔软、坚硬、光滑、粗糙、甜美又或是怀旧等不同的个性,引导集邮爱好者产生各种不同的情绪感受。

一、 永无纸境

纸来源于自然,这种薄而轻的材料却记载了人类悠久的文化,它显示出了自然让人可敬的力量。同时,纸张又是最有亲和力的材料,人类生活在一种缺不了纸的环境下,我们一生都在用纸,纸是我们生活中不可或缺的一部分。纸是集邮品的载体,所以集邮品设计师不能仅仅重视集邮品的信息部分,更应该通过对纸的触摸、翻阅,通过眼视、手触、心读,真正去感受到集邮品的魅力。

吕敬人先生曾说:“纸张美的本质是什么?是亲近之美,是我们与周边生活朝夕相处的亲近感,是由纸张装订而成的书籍的观赏之美,更是在使用阅读过程中享受到的视、触、听、嗅、味五感交融之美。由此可见,一本好的集邮品是内容与形式、艺术与功能的统一,是表里如一、形神具备的信息载体。好的集邮品体现出和谐对比之美:和谐,为集邮爱好者提供精神需求的空间;对比,则创造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台,最终达到品味集邮文化意蕴的境界。

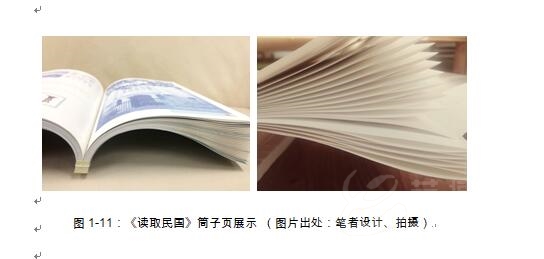

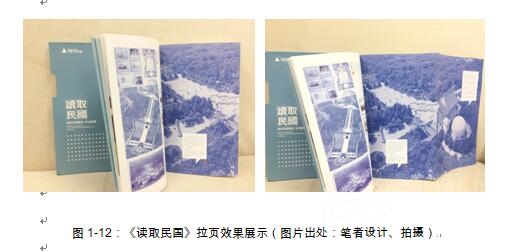

集邮品的魅力来源于纸文化,纸张为设计师、集邮爱好者都带来了审美的乐趣,集邮品设计师需要特别注重纸张的品味,却又不能为了纸而设计。在《读取民国》系列集邮品内页的设计中,笔者尝试采用了筒子页[5](图2-11)的装帧方式。在外部观感中体现了中国传统书籍的雅致结构,同时对个别内页稍加改动,将内页的一端不锁进书脊,多个内页折叠形成拉页形式(图2-12)。这样做加大了页面的可视范围和信息量,改变了一层不变的翻阅形式,有利于呈现出南京民国建筑的宏伟气势或是构造细节。文字墨香幽深飘逸,纸纹页声沉盈促缓,期望集邮爱好者在开卷有益中领受一种阅读的美感,领略到南京民国建筑本身的美感。在此,用德国著名书籍设计师冯·德利希[6]的一句话与书籍设计师共勉:“重要的是必须按照不同的书籍内容赋予其合适的外观,外观形象本身不是标准,对于内容的理解,才是书籍设计者努力的根本。”

二、 书艺问道

好的设计必须有震撼人心、耐人寻味的创意理念,而好的创意理念需要有好的媒介去传达,集邮品设计师错遵循的创作宗旨就是绕开一切眼花缭乱的视觉迷局,致力于集邮品设计本质问题的提炼,而后使用最生动的视觉载体进行转换。

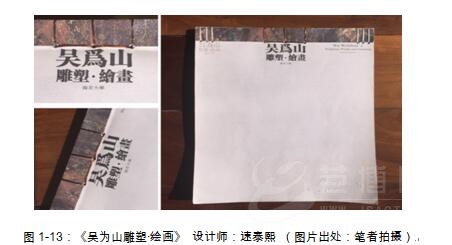

我想举一部设计的非常独特的书(图2-13)为例,这本书荣获2006年度“中国最美的书”设计奖,书名为《吴为山雕塑·绘画》。此书恰到好处的发挥了中国书籍的装订技术,将页面对折后用线装订在一起,在顶端边缘,线被分为了三组,中间这组其实不是线,而是铜丝。每组中的三股线使人联想到山的三个垂直笔划,即艺术家名字中的“山”字。装订线下面那狭长的书边上印刷着艺术家的雕塑作品,与封皮其余的大片白色空间形成了鲜明的对照。书籍设计的感觉与艺术家的感受产生了共鸣,造就了书籍设计中的杰作,微妙地把传统与现代设计结合了起来。此书的设计师速泰熙[7]先生在《美域的延伸——视觉文化语境下书籍设计的审美拓展》中认为:美的拓展有赖于其拓展之道,审美拓展指导对创作“新美”有重要意义。并归纳出“由被审美忽视之地变为审美新域”“由纯实用的非美之地变为美的新地”等审美拓展的多种途径。

意大利设计师弗朗索瓦·布克哈特在《为什么需要“新的手工技艺”》译文中谈到了,现代工业的高速发展使人距离手工技艺越来越远,但是另一方面又逐渐唤醒我们对乡土社会的遥远记忆,随着对产品品质的更高追求,手工技艺将再次获得设计师的喜爱和关注,并逐渐融入现代工业生产流程。随着当代社会读者人群的新要求,书籍设计也将从文化环境的多层面中汲取更广泛的养分,包含人体工学、心理学、人类学、环境学等,绝不仅仅是关乎版式、字体、色彩等设计元素,需要更细致、更复合地处理书籍的质感与读者之间的关系。

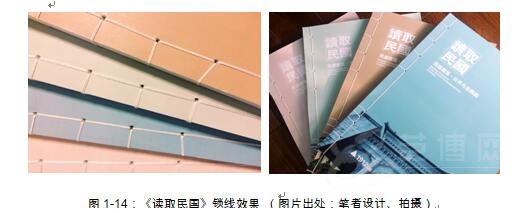

在《读取民国》集邮品书籍设计中,笔者也尝试采用了人工锁线的手法(图2-14),给人带来一种自然的、古朴的美感。裸脊上的实体装订线形成的图形,以一种更为真实的方式来诠释南京民国建筑的气质,在继承了传统线装书古朴、典雅、轻便等优点的同时,又与南京民国建筑沉静、朴素、温和的风格相吻合。锁线工艺有秩序的排列,体现了一种秩序的美,宁静而又古朴,同时线孔也不平均,自如,传递着古色古香、浓厚典雅的文化气息。

生于七十年代的日本设计师古平正义说过一段意味深长的话:“在当代的平面设计以及建筑设计领域,‘当代’这个概念并不意味着全新的材料和全新的技术,而是通过混合现在的材料和技术来建立新的视觉效果。”他鼓励现代的设计师突然传统的局限,到更广阔的领域中寻找新的灵感。同理,集邮品设计师也需要把印刷看作是一个立体的事物,对于材料的考虑不仅包括最终的形状,而且还要考虑厚度和质感。比如空气袋,这种形式最常用于保护易碎品,经过设计师之手就变成了最时髦的盒子,还有金属、皮革、海绵、粗麻布、PVC等材料都在书籍设计中以新颖的面貌做了革命性的呈现,集邮品设计师可以从时装界、工业界甚至制药领域借鉴很多的包装形式和材料。

参考文献:

1. [日].原研哉.著,朱锷.译,《设计中的设计》,山东人民出版社,2006年

2. 徐复观.著,《中国艺术精神》,商务印书馆,2010年

3. 李泽厚.著,《美的历程》,生活.读书.新知三联书店,2014年

4. 张道一.著,《设计在谋》,重庆大学出版社,2007

5. 上海市新闻出版局“中国最美的书”评委会.编,《最美的书文集》,上海人民美术出版社,2013年

6. 赖德霖.著,《民国礼制建筑与中山纪念》,中国建筑工业出版社,2012年

7. 郑昶.著,《中国美术史》,中国人民大学出版社,2013年

8. (民国)国都设计技术专员办事处.编,《首都计划》,南京出版社,2006年

9. (民国)南京市市政府秘书处.编,《新南京》,南京出版社,2013年

10. (民国)周念行、徐芳田.编,《新都胜迹考》,南京出版社,2014年

11. 卢海鸣、杨新华.主编,《南京民国建筑》,南京师范大学出版社,2016年

12. 王晓茜.编,《大匠筑迹:民国时代的南京职业建筑师》,东南大学出版社,2014年

13. 蔡震.绘,《梧桐树下(南京民国建筑风情)》,江苏教育出版社,2014

14. 倪建林.著,《书籍装帧艺术设计——21世纪设计基础新主张》,西南师范大学出版社,2008年

15. 李婷.著,《书衣华彩—中国早期艺术期刊的封面设计研究》,上海世纪出版股份有限公司发行中心(上海锦绣文章),2011年

16. 孙艳、童翠萍.著,《书衣翩翩》,生活·读书·新知三联书店,2006年

17. 郗鉴.著,《界与面》,电子工业出版社,2015年

18. [美].唐纳德A诺曼.著,小柯.译,《设计心理学》,中信出版社,2015年

19. 吕敬人.著,《书艺问道》,中国青年出版社,2006年

20. 吕敬人.著,《敬人书籍设计》,吉林美术出版社,2008年

21. 中国出版协会装帧艺术工作委员会.编,《书籍设计》杂志,中国青年出版社,2011年~至今

作者简介:

陈玲,1980年出生,江苏南京人,毕业于南京艺术学院和南京大学美术学院,现就职于中国邮政集团公司江苏省分公司。工艺美术师,资深设计师,毕业于南京艺术学院,中国邮政特聘“中国集邮票品设计师”,ADOBE公司中国区授予“ADOBE中国认证设计师”。致力于艺术设计的创研与实践,在形象设计、集邮品设计、包装设计等领域具有丰富的研究成果,多项大型项目均得到社会的认可和好评。曾获得江苏省“五一技术创新能手”、南京市“青年岗位能手”奖项,并获奖2015-2016年度全国最佳集邮品评选客户定向类三等奖、2015-2016年度全国最佳集邮品评选集邮品类邮册类二等奖、2016“文创宜兴”旅游商品创意大赛银奖、第十三届南京集邮文化节“长三角地区集邮品最佳设计奖”、中国邮政贺年(有奖)明信片一等奖、江苏省邮政贺年(有奖)明信片一等奖、第十五届中国广告节黄河奖入围奖、第十四届中国广告节南京地区优秀奖等奖项,设计作品曾入选“南京大学美育之路——雕塑艺术研究所教学18周年暨美术研究院专业学位教育10周年师生作品展”。