【内容摘要】竹制印章的现况在中国的印史上虽然偏于一隅,但因为它具足独绝的文人气,独具的审美意蕴,如一支奇葩摇曳在印坛,独自风流。

自清代有不少精美可人的竹制印章传世,但竹制印章由于材质的松软性对刀工的极高要求,就注定难以繁荣。在历代有关印章著作中也很少提到竹制印章,造成如此,主要是因为竹制的属于偏冷材料,其次是竹制印章材质处理不当,环境气候历史变迁等因素影响,或虫蛀或开裂或霉变,而致使流传的不多,从而致使留笔记载也就不多。由此可见,竹制印章还是一门有待探讨的学问。

虽然如此,但在印史的发展中,不可小觑其之朴素之美,方寸之间不仅体现载体之美,而且在材质方面丰富了印章的观赏性与多样性。

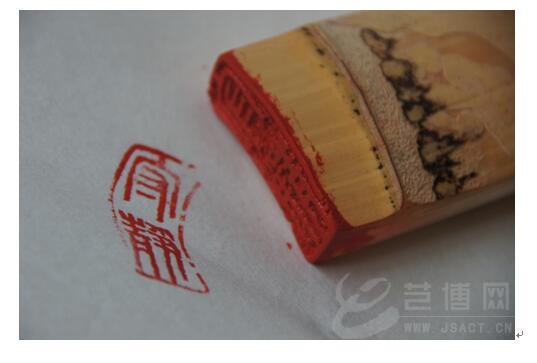

竹制印章的制作,首先是选择材质:不论是竹缏、竹片、竹节还是其他竹材料,都需要经过煮、晒、截、磨的最基本的刻前的工艺工序,只有这样才能防裂、防蛀、防霉变。然后印文设计,随后操刀,慢慢雕琢即可,最后可以在印身上加以构图落款。

关键词:竹制 印章 略谈

一、 竹制印章的现况

竹制印章在中国的印史上相对于古玺来说,时间并不长,印章周秦战国时代作为实用,后来经岁月的洗礼,如今的印章已经成为了一种独特的,融实用性和艺术性为一体的艺术瑰宝,成了书画家们的必备之物!而竹制印章,由于材质的特殊性,质地松软,走刀不爽利,所以制作者一般是特别爱竹赏竹之士,文人气十足具备操刀之功者,他们将心中的人文意味与审美情趣倾刻于中,成为清赏之雅物。虽然竹制印章为大部分文人所青睐,但由于难以成就之因也就难以成为一种气候。但是,它独具的审美情趣,在印史的发展中,不可小觑其之朴素之美,方寸之间蕴含着的浓烈的文人气,不仅体现载体之美,而且在材质方面丰富了印章的观赏性与多样性。

从事竹刻20多年,近年来对篆刻也逐渐痴迷。尤其是每当创作完书画作品“缺印章”的情况下,就想着就地取材,截取一段竹材,细细打磨,然后构图落刀,为自己制作一枚心仪的竹印章,这样既实用又能愉悦自己。

竹制印章非我开创制作先河,其实在操刀前的七八年前,我外出采风期间,第一次从一民间博物馆馆长手中接过来一枚重若轻絮皮呈琥珀色的竹制印章,便被迷上了:一是其之材质,是我所爱的竹子;其二,是因为它的外形之美;其三,是印文劲挺的线条。其一寸高一寸长,半寸宽,其顶部根须如飘动在溪流中的水草,杂而不乱,当掌心过时温润耐人。印文内容为“翕怀”两字,小篆,平正中见流动,瘦劲中蕴秀雅。无款识。“翕”为收拢之意,顾名思义,当时心想这枚古旧色相的印章主人,一定是一位自律且懂得养生的文人。随后几年阅读有关篆刻的书籍,在吴颐人先生著的(《篆刻五十讲》增订本)中见到规格相等印风相同的“翕怀”印文,为清末篆刻名家安徽籍的黄士陵所刻,而这枚没有落款的印章,究竟假以谁手,不得而知,但可以肯定一点,一定是刻工深厚者所为。

因为有了这样一次亲密接触的经历,引起我对竹刻印章的留心关注。在多年外出采风中,见到扬州博物馆中就藏有郑燮与当时竹刻家潘西凤合作的竹印章,浙江博物馆也有馆藏的竹根雕印章,都特别的雅致可人,文人气十足。这期间曾听到一位朋友说到2009年北京保利春拍,其中一场“省吾庐贮印”专场拍卖会,场面非常火爆,省吾庐所藏的二十多枚竹制印章,其中多是精品,让人惊叹不已。这其中有竹刻名家潘老桐刻的“无用之用”方章,“西泠八家”之一的黄易所刻的灵芝印钮“诗礼传家”竹根章,都是清代中后期的名家落上名款所制,非常难得。我未能亲临现场观赏,为此颇觉遗憾。

不过,这些年我还是在其他地方关注到一些竹制印章及印钮。这其中除了博物馆看到的馆藏品外,有徐华铛主编的《中国竹雕》收录的当今竹雕艺术家张栋华用方形竹片雕的神龙印钮的竹雕印章,其之精致可与名贵的玉石印章相媲美;还有《中国竹刻竹雕艺术》一书中收录他的金蟾竹制印钮,也颇有意趣;及近日见到家乡籍文人吴锦平先生自制的多枚竹印章,或方或圆或随形,质朴雅然有致。印文也是颇令我欣赏的如:“乐安”“无言”“过客”“无我相”“随喜”等等,尤其是“无言”荒率朴拙之风给我留下非常深刻的印象。这些印章选的竹材虽不及大部分的古竹制印章那样考究多选用长在南方的马鞭竹,而是随地取材,不拘于竹根、竹缏、竹节,所制的印章朴拙中不乏道家所重的自然所成之感。

虽然自清代有精美可人的竹制印章留存,但由于材质的松软性对刀工的极高要求,就注定难以繁荣。竹制印章虽如此,但它会如一支奇葩摇曳在印坛的一隅,独自风流,它独具的美学意蕴是其他材质不具备的和无法替代的。

二、 竹制印章的起源与发展

竹制印章具体诞生在哪个年代的什么人为始祖,难以考证。但在阅读清中期嘉定籍人士金元钰著的《竹人录》,清末余杭籍篆刻家褚德彝著的《竹人续录》合集中,可以大致了解到竹制印章的历史。

竹制印章留在史料中的最早的人士是明末的嘉定人士竹刻名家朱稚徵。这位出生在竹刻世家擅画山水尤爱画驴的竹刻大家,却是一个雕刻刀不常下的人,一般在兴致来了才动,所以出来的作品不多,不过还是创作出一些作品的。在(《竹人续录》的竹刻脞语)著录中,褚德彝亲见朱三松他所制辟邪竹钮竹根印,款署崇祯庚辰三松制。现虽无实物流传,但不可以谬论视之,一个有着严谨治学的人的著述,作可靠的史料参考不过尔。明清时期,由于当时社会的重大变革,大大促进了艺术思想的相互碰撞,参透和衍生,也促进印章艺术的发展与繁荣。就如法国艺术评论家所言:艺术的发展离不开时代背景。当时有一些失意的文人及书画家,也纷纷介入印章创作的领域。他们以自己的学识修养及对印学内涵的不同见解,在汲取前人精髓的基础上,大胆地将自己的思想情感及书画的某些因素倾注创作之中,使方寸天地之间有了风格迥异气象万千的新面貌,将印章艺术从一个高峰推向另一个高峰。

当时朱三松的门下,有沈汉川及其子沈兼,父子尽心模拟朱氏。尤其沈兼所刻的印章,风格追摹秦汉,想必这其中少不了竹制印章。从此后,清代以开创竹章篆刻印章的竹刻名家杨褒,其子杨谦,开创“竹刻书法”先河的邓渭,乔林、善刻人物的方絜、许容、释竹堂,黄易等人都能制竹印章,并有实物传世。

清代乾隆、嘉庆年间,盛兴金石之学。由于受风尚的传播影响,这不仅促使了竹刻刻技方面的多种表现形式,而且影响了一大批文人,印章文化大行其道;如丁敬、蒋仁,黄易、奚冈等名家;清代晚期的徐三庚、邓石如、吴熙载、赵之谦,还有前面提到的黄士陵等名家,近代的赵石、齐白石、邓散木等等,以及杭州的金石家丁仁、王福庵、吴隐等人在1903年以“保存金石,研究印学”为宗旨,发起组织成立了一个研究金石书画的艺术团体,苦心经营于1913年在西湖小孤山成立了“西泠印社”。他们所创制的印章不计其数,就是当代人的研究著作也极为浩繁,然而,颇为不解的是,载籍中对于竹制印章的研究却少之又少,有些几乎未曾提及。即使是被誉为“京城第一大玩家”对竹刻情有独钟的,编著过《刻竹小言》及《竹刻鉴赏》等书籍的王世襄先生,对竹制印章几乎不曾提及,博于杂件的大家蔡国声先生,在其印章著作中也很少提到竹制印章。

造成如此,主要因为竹制的属于偏冷材料,其次因为竹制印章材质处理不当,环境气候历史变迁等因素影响,或虫蛀或开裂或霉变,而致使流传的不多,从而致使留笔记载也就不多。

由此可见,竹制印章还是一门有待探讨的学问。

三、 竹制印章独绝的文人气及其制作方法

竹为君子,竹被赋予了清高脱俗的品格,其之清雅与清贵蕴含的文人气,深受文人墨客所喜爱。竹也属我骨子之所爱,平时专刻留青竹刻,偶尔因书画落款所需,就地取材刻枚印章来补补。虽然竹质松软,走刀不爽,但因为可以随意琢磨出自己想要的规格和形状,也可以在印身上随意构图,增加淸趣在慢慢打磨,慢慢构思,慢慢雕琢的过程中,享受这门艺术带来的那份恬淡和乐趣。

竹制印章的制作首先是选择材质:不论是竹缏、竹片、竹节还是其他竹材料,都需要经过煮、晒、截、磨的最基本的刻前的工艺工序,只有这样才能防裂、防蛀、防霉变。然后如同刻印石一样进行印文设计,随后操刀,慢慢雕琢即可。最后可以在印身上加以构图落款,就成就了别样风致的竹制印章。

人在闲暇时将其握于掌心摩挲把玩,在方寸之间神游,也不失为自己的生活添一点雅趣。虽然材质限制发展与繁荣,但竹制印章所独具的文人气是其他材质印章所不能具备的,为文人所清赏。

参考文献:

【1】金元钰《竹人录》褚德彝《竹人续录》浙江出版联合集团

浙江人民美术出版社 2011

【2】(法)丹纳 《艺术哲学》 浙江人民美术出版社 2017

【3】金西崖《刻竹小言》中国人民大学出版社2003

【4】金西崖 王世襄《竹刻艺术》北京人民美术出版社1980

【5】王世襄 《竹墨留青》王世襄致范遥青书翰谈艺录 生活书店出版有限公司2015

【6】王世襄 《竹刻鉴赏》台湾先智出版事业有限公司 1997

【7】徐华铛 《中国竹刻竹雕艺术》中国林业出版社 1997

【8】徐华铛 《中国竹雕》安徽科学技术出版社2016

【9】邵晨霞 《常州留青竹刻研究》苏州大学出版社 2016

作者简介:

林媛英,女,留青竹刻艺术家 。