【内容摘要】和任何一门艺术样式一样,留青竹刻从诞生之日起走过的历程,就昭示了这样一条真理:原创,是发展的源泉;原创,是艺术的生命。常州留青竹刻它的诞生和发展的历程证明了正是原创的魅力,才是艺术发展的不竭动力。这种艺术样式的独特性,也充分说明了留青竹刻本身就具有了一种此艺术区别于他艺术的原创性,由此,也肯定了它存在的独特价值。留青竹刻自身的发展是一个推陈出新的过程。常州留青竹刻不断推陈出新,不断超越自身,不断给人惊喜的创新之路,也证明了一条真理:任何艺术只有不断创新才能不断发展,开出灿烂的艺术之花。留青竹刻的现状,原创乏力:留青竹刻发展到现在,创新之路难以突破,出现了面目类同,人云亦云,开拓创新少而因循守旧多,原创乏力,以至难以产生真正的大家的瓶颈状态。必须坚持留青竹刻工艺发展的创新、技法的创新、工艺手段的创新、题材创新,只有不断创新与创意,才是留青竹刻艺术的生命。

然而创新之难是所有难中最难!这不仅仅需要时间空间更需要创新意识和一种使命感。当然,“创意”是一种对艺术作品诠释的能力。工艺创新者需要的是提高审美能力,艺术创意者本身就必须是一个有着扎实的学术修养与深厚文化底蕴且具有思辨与思变的能力的人,留青竹刻也必须有新鲜的“血液”——原创的注入才是长足发展的必然性。

关键词:留青竹刻 原创 生命

一、 留青竹刻在常州的诞生

留青竹刻成为一门独立工艺美术,是在明中晚期。明代中期,中国社会经济繁荣,各种艺术门类也欣欣向荣,百花争艳。也就在这一时期,经过多年的积累与酝酿,留青竹刻也就在这一时期走向成熟。据史料记载,常州留青竹刻的开山鼻祖是当时生活在常州府的张希黄(竹人录记载其是浙江嘉兴人,此一说法有待考证,而其生活在常州府的江阴则是无疑的),他不仅竹刻,木、牙、角、犀雕刻样样精通,属于原创型学者大家。当时,竹刻艺术的发展已经到了很高的层次,似乎没有多少发展空间了。而作为竹刻大家的张希黄,则另辟蹊径在一层薄薄的竹青上做文章,他根据自己多年的竹刻实践,结合前人的成果,汲取中国画等姐妹艺术的精华,开拓创新,使留青竹刻呈现出前无古人的独特艺术面貌,发展出一门独具特色的高雅艺术。在苏州博博物馆及宁波博物馆都有藏这位开宗立派留青师祖的作品,分别为山水、界画臂搁,是深进刀的运刀技法,他把中国画劈斧皴的技法运用到刻刀下,通过刻刀将中国画的墨韵与绘画技法化育其上。物象虽不太灵动,但与现藏在日本正仓院的及甘肃博物馆藏的唐代尺八所刻物象相比较而言,后者镂刻花纹刀法单一,画面简单,如同白描,属粗糙的雏形,而前者更细致更具立体感,层次感。同期的还有金坛的一位篆刻家于蒨,也有操刀留青竹刻的作品流传,对于画面的经营布局以及刀法的操控很成熟。由于在明朝特别优待文人士大夫,在这样的时代背景下,竹制文房用具成了他们的雅尚与雅赏,这门艺术从兴起便得以蓬勃发展,继而在清乾隆帝之所好风向共趋之况下,留青竹刻进入鼎盛期。乾嘉后留青竹刻随国势而转弱,在清末民国时期逐渐衰微。虽是如此,还是有不少的大家产生,其中有常州武进籍的张希黄后人张楫如,夲阜在上海发展的徐素白等先辈,他们技艺精湛,加入自己的技法探究创新,把留青竹刻推向了一个新高度,创作的不少传世作品,都是当今学习留青竹刻最好的范本。他们在技艺方面的原创,为常州这块土地留青竹刻的落土生根以及日后的开花结果开拓发展提供了坚实的根基。由此可证,常州留青竹刻的诞生和发展也证明了正是原创的魅力,才是艺术发展的不竭动力。

二、留青竹刻在中国工艺美术史中的独特地位(此艺术样式区别于他艺术样式的特点)

在中国民间文化的发展史上,工艺美术具有悠久的历史。在现代文明的进程中,特别是传统的工艺美术,越来越受到人们的关注与喜爱。在工艺美术这座百花园中,品类繁多,它们异彩纷呈,而留青竹刻当属其中的佼佼者!这门名冠江南的被誉为“鬼斧神工”的工艺美术,在2018年被评为国家级非遗项目。

留青竹刻是众多工艺门类中的一门小众艺术,也是竹刻众多刻类中的一种,虽是如此,但经历了400多年的发展历程依然在中国的工艺美术史中保留了独特的地位,是一朵绚烂的小花。这是因为留青竹刻有着独特的文化内涵和独特的美感。大凡中国人都知道竹子是君子的象征,是德操高洁之士的化身,自古以来属文人雅士吟诵书画的对象,作为寄心写意之物。其形制之器物,极受君子雅士青睐。尤其是留青竹刻能够集天地之万物气象缩影于咫尺间,掌寸之间的尺幅把胸中的丘壑淋漓尽致的倾泻出,而且作为雅赏之物如臂搁、扇骨、镇尺、笔筒可以随身携带或置于案头,触手可及,这是其他雕刻门类艺术难以企及的。比如木刻、石刻,其成像必须是大面积大体积才可以,而且一般都是作为独立的物象个体的存在或者附属雕饰的形式出现。如茂陵霍去病墓道侧的石牛石虎石蛙;陕西碑林博物馆的昭陵六骏;云冈石窟的各洞窟的佛像与飞天;山西王家大院的柱础,瓦当、照壁、门档、扶手;徐州汉画像石馆的各类生活场景的墓壁画等等,相对留青竹刻来说都是属于体积庞大面积巨大。木刻类的如安徽徽派建筑的木雕,其梁托,门额,以及民间的花窗,桌椅、香几,都是作为主体物件的附饰品而存在,而且这都属于圆雕镂空刻的较多。东阳的木刻,虽有案头的文房类的刻物,但其造型都是比较单一,当然不论是石刻还是木刻,它们也是属于古老而独特的艺术门类,它们有自己艺术的语言与魅力,如同留青竹刻,同样有着自己独特的文化内涵和存在形式。

这种艺术样式的独特性,也充分说明了留青竹刻本身就具有了一种此艺术区别于他艺术的原创性,由此,也肯定了它存在的独特价值。

三、留青竹刻的原创性奠定了它的辉煌之路

留青竹刻原创性的两个表现:

1、这种独特艺术样式本身的原创性表现了自身的唯一性。

留青竹刻不但有别于其他雕刻类艺术如陷地刻,镂空刻、圆雕、毛雕及阴刻雕刻类有着可补可改性,更有别于如石刻木刻象牙刻门类的工艺美术,留青竹刻有着“一刀定乾坤”的难度,要想成就一幅佳作,非得积十年数十年的刀功才可以,加上艺术家学养的积累及独创性,所以留青竹刻的精品有着“片竹片金”之价值,其人文价值更是有别于上述的各类工艺门类。

留青竹刻属于竹刻众多门类中的一种,以刀代笔以青筠作纸表现天地万物,创造艺术意象,利用竹子青筠来雕刻物象,去掉物象的多余部分,以隐露的竹肌作为物象的底色,根据物象所需,进行全留,多留,少留或不留,让不足一毫米的皮层呈现出筠分五色丰富多彩的诡谲神采。随着岁月的沉淀,其竹肌色如琥珀,温润可人,这是其他雕刻类艺术所不具备的特质。

留青竹刻的工艺从采竹、锯竹、劈竹、煮竹、晒竹、裁竹到打稿、切口、铲地、清底,这只不过是属于工艺最开始也是最简单的流程,而真正核心技艺的展现,是要在微力即穿的皮层上做文章,要让物象立体化,神形兼备,其难度之大可想而知,稍有疏忽即前功尽弃或者是失之毫厘谬以千里。皮层之薄,竹肌之硬,每一刀都得胸有成竹才行,否则留青不到位,神韵具失。成器之难受材质之影响的制约性太大。而木刻木质材料相对松软,而且刀的走向不太受纹理及肌理的制约,石刻石材相对坚硬,刀的走向更无纹理制约性问题,在创作时,只要吃准画理,成器就相对容易些。留青竹刻成器难度是其独特性之一,其二,留青竹刻的细腻性肌理,可以让画面,甚至可以表达出中国书画墨分五色的效果,这是木刻石刻难以达到的。以传统的国画“喜上眉梢”这样一幅老题材为例,东阳木刻可以将其制作出笔筒或者屏风,但很难将中国书画的笔墨神采通过刻刀缩影于其中,而只是粗糙的轮廓及简单的层次感,无法在上面将中国画的笔意墨韵彰显出来,这是限于材质的松软与纤维的粗糙所致。再如山西王家大院高家崖建筑群中的第一道门:敦厚门它前方额坊上横置的“琴棋书画”的木刻:上方盛开的牡丹,健硕的奔马,中间横卧的古琴,空置的棋盘,垒叠的书籍,卷搁的画轴,下方的团团叶片,袅袅芽尖,均镂刻的精巧细致,圆润饱满,层层分明,立体感强!在不盈丈许的尺幅中,圆雕,镂雕,透雕,浅刻等雕刻技法尽落其中(摘自本人的游记《王家大院掠影》),以及江西婺源俞氏宗祠的木刻,虽以细腻与繁复表现,但都无法表达出中国传统的笔意墨韵,无法如同留青竹刻通过画面达到既有墨趣又有刀意的艺术效果。石刻也以王家大院立于门两旁的一对石狮门墩为例,造型喜气的石狮雕刻风格比较粗犷,而它们立足的石墩上镂刻的花草藤蔓,线条流畅劲爽,细腻有加;回首的梅花鹿虽四蹄着地,但它欢快活泼的形神具备。整个石墩粗犷与细腻的雕刻风格对比,形成一种强烈的视觉艺术效果。坚硬冰冷的石头在敲打下虽幻化出这等灵动多姿的画面(摘自本人的游记-同上),但同样的问题是欠缺墨趣,只有刀意。其二最重要的区别是:留青竹刻的成品更符合人的清赏与把玩,其题材则更广泛而丰富多样,通过刻刀的艺术语言提升了作品的品位。而且留青竹刻素雅,细腻,光洁,清美的特色,这是石材及木材不可替代的。所以经历几百年的发展,仍然以一门独特的艺术欣欣向荣在工艺美术的百花园中。

2、留青竹刻自身的发展是一个推陈出新的过程。

著名文物专家、学者、文物鉴赏家王世襄先生在《竹刻鉴赏》一书中介绍了五位全国顶尖的竹刻家,常州就占4席:徐素白、白士风、徐秉方、范遥青。由此可见常州留青竹刻在全国执牛耳之地位!

留青竹刻的雏形阶段应该追溯到唐代,据记载唐代有日本正仓院藏的尺八为证。在甘肃博物馆内,见到同时期的留青尺八,镂刻的纹理没有层次的处理,初具留青竹刻的特征,属于发展历史中的雏形而已,其在北宋有发展,但还没有形成独特的艺术门类,直至明末清初时,由张希黄探究创新,真正成为一门独特的艺术。如他的笔筒《南山暇观图》、《楼阁山水图》、《山水楼台图》等等,将中国画的劈斧皴以及虚实感以刀代笔融化其中。金坛的于蒨《秋塘浮游图》的臂搁,其山石屋宇瓦楞的技法处理一点不亚于张希黄。其后李半山的《梅花图》笔筒、《双玉青美》臂搁及尚勋的《溪船纳凉图》《桐荫煮茗图》笔筒等,刀法更精进,题材更多样,墨色的呈现更丰富,作品更具设计感,画面更显灵动。近代的竹刻如金西崖的《梅窗图》《饯春图》,他在创作时很少用青筠五色的技法,而改用大片留青及糙地蓑衣地,营造出另一种美感。尤其是探究创新工笔画技法的徐素白先生的《百花齐放》《柳鸟荷花》《佛手》《梅花喜鹊》《饲鹿图》等,都是留给后人学习留青竹刻非常好的范本。

其中一位巨擘——已故的白士风先生,他为常州成为“全国的留青竹刻基地”可以说立下了汗马功劳。白老在技法上独树一帜,自成一派,刀法简明,作品清净雅洁,流韵犹在。白老不仅技法原创,自成一派,他还在留青竹刻的形式设计上又极尽心力创新。明清时期由于从事的竹刻家多为文人,所以在设计方面都是以笔筒,臂搁,扇骨为主,但白士风先生另辟蹊径,他大力拓展留青竹刻的题材,创出了红木镶嵌的竹刻镇子,三角、四角、五角、六角多种红木镶嵌笔筒、台屏、六联屏风等作品,这样的创新不仅拓宽了留青竹刻的创作之路,同时也带来更多的生机。为后来创立常州这个“中国现代留青竹刻基地”(王世襄语)打下了坚实的基础。

当然,常州诸多大家对留青竹刻的发展都有着不可磨灭的贡献,如徐素白先生,他擅于浮雕、镂刻、阴刻诸法,继承明清的各家之所长,不受成法之所拘,后来与当时海派名画家如唐云、江寒汀、钱瘦铁、邓散木、程十发等合作,在创作中受到画家的点拨,在刀法上更注重中国画的浓淡、干湿、虚实方面的表达,研修探索,以浅刀进入竹青,把中国画的笔墨韵味升华到一个新高度。他虽然在上海发展,但还是影响到生活在常州的儿子徐秉言和徐秉方。他们在继承父亲技法的基础上,继续钻研。徐秉言在其父亲大写意的雕刻技法上不断精研,开创了中国画的大写意的刻技,如《孔雀图》《双龙图》台屏;徐秉方在中国山水画的小写意刻法上也独树一帜,讲究意境和韵味,如《云海松涛》臂搁、《黄山松云》笔筒;范遥青先生则开创了留青陷地刻,以朴拙大气的风格示人,如《清白家风》、《佳节》、《百合图》臂搁。他们对技艺探究熬尽了心血,风格虽各不相同,却因此丰富了留青竹刻的表现方法,他们为留青竹刻的发展做出了很大的贡献,为留青竹刻奠定了辉煌之路。

常州留青竹刻不断推陈出新,不断超越自身,不断给人惊喜的创新之路,也证明了一条真理:任何艺术只有不断创新才能不断发展,开出灿烂的的艺术之花。

四、原创乏力,留青竹刻的现状

然而,留青竹刻发展到现在,创新之路难以突破,出现了面目类同,人云亦云,开拓创新少而因循守旧多,原创乏力,以至难以产生真正的大家的瓶颈状态。

造成如此现状,来自于多个难:传承之难,出成品之难,出精品之难,创新之难。由于成就一件留青竹刻作品,费工费力,少则一个月,多则数月或数年,同时,对于留青竹刻艺术人才的培养也是一个长期过程,能够达到刻制一幅精品的能力,毫不夸张说起码要有十年之功。所以,这门工艺美术除了家族的传承,很少有门外之人愿学,即使跨入门,能坚持下来的寥寥无几。范遥青先生曾感慨道,他这辈子前后起码带了200个以上的学生,但遗憾的是能坚持下来的却只有寥寥三人。可见留青竹刻传承之难!常州著名作家高晓声曾为此在《瞭望》杂志撰文“竹刻艺术求传人”疾呼。造成如此窘况,一则一时难成像样作品,二则难以成就精品,三则市场需求不大,再者家族成员又存在着有没有兴趣,还不在体制内难有“铁饭碗”般的保证,因为不少人仅是作为一种兴趣业余创作而已。也无法依靠留青竹刻安身立命。

任何门类的发展与繁荣都离不开时代背景,留青竹刻在前几年出现过特别火爆的情况——由于当时送礼之风盛行,有着生意头脑的浙江商人看到了商机,把它做成了产业,大部分是以徐素白先生竹刻集中的作品做范本,流水线般生产了大批留青竹刻作品,成了当时的紧俏礼品,由此当地也产生了一大批留青竹刻手。近年来,送礼之风不再,于是留青竹刻重回冷清。当然,把留青竹刻系于送礼也是一种悲哀可以说,目前留青竹刻留住的创作者是骨子里喜欢它的人。这些年就常州来看,有的如浙江以商品一样纯粹地流水线匠刻,快而多。有的是提高与精进,如徐氏竹刻的后人对留青竹刻的刻技仍在不断探究深研,继承并发扬了徐氏竹刻刀法细腻的特点。不论是匠刻还是精创,不可否认一点就是所有坚持创作的人都在为留青竹刻作出了贡献,但是留青竹刻的发展必须是靠后者。如果停留在老花样老刻法,那么要想发展是不太可能的。因此必须坚持留青竹刻工艺发展的创新、技法的创新、工艺手段的创新、题材创新,只有不断创新,才是留青竹刻艺术的生命。

然而创新之难是所有难中最难!这不仅仅需要时间空间更需要创新意识和一种使命感。

不论是当今的四大家,还是徐氏后人,他们对留青竹刻作出的贡献是非常大的,因为他们对技法的钻研及推陈出新方面是前所未有的,这让留青竹刻精彩纷呈。目前在徐氏大部分后人的钻研下,技法几近极致之境,能将中国书画的笔墨意趣及虚实通过刀技极致展现出来非常了不起。但是为什么大部分人都停留在祖辈的技艺层面,连选刻题材还是老一套?除为衣食所需外还是因缺乏思辨能力,缺乏创新的能力。论者认为一个具备基本刻技的人,更多的应是花时间修炼刀外的功夫,为提升创作能力及创新能力做储备,尽量将留青竹刻的工艺创作层面作为艺术层面来追求。据了解徐秉言、徐秉方、沈华强、王志伟,以及论者等,都在这方面作着努力。但遗憾的是,他们与名画家合作的作品颇多,原创题材的作品却极少。造成如此之因,一个是历史造成,任何一个人除自身因素所致外,还有一点受到当时历史变迁及社会环境的影响毋庸置疑的。法国的艺术史评论家丹纳在《艺术哲学》中提到:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家。必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品的最后的解释,也是决定一切的基本原因。这一点已经有经验得以证实:只要翻一下艺术史各个重要的时代,就可看到某种艺术是和某些时代精神与风俗同时出现,同时消灭的……”明清时代几乎是不存在原创的问题,因为绝大多数刻者本身就是艺术家,如张希黄既擅长文学,又通绘事,自作粉本,“工诗善画”是那个时代竹刻家身上所具的修养,那时更多的是琢磨刻技问题。由于受时代的影响,当今的刻者大部分只会刻,不会写画。如果想有所长进,不仅要花时间精力积累技艺,又要花时间增加学养加以滋养。而一个人的精力总是有限的,再者每个人的天赋不一样,悟性不一样,偏重的东西不一样,关键一点是原创作品需要灵感的出现,需要花大量的时间去酝酿,经营布局,有时需达数年才可落刀完成。以我自己的经历而言,在刚从事的时候,家里经济状况不太好,致使我根本不会动心思如何去创新的问题,每天想的是尽快完成复制工作。就以我原创作品《生命之歌》为例来说,从灵感突现到酝酿构思到落刀完成,前后就经历三年时间。所以,以艺术层面追求需要天时地利人和,如果迫于衣食所需,有养家糊口的重压,原创是条非常艰难的路。

吴冠中先生在他文丛的序言中写到高教部长蒋南翔在人民大会堂对高校教师做过的一个报告,其间谈到:“‘给我足够的条件,我敢于承诺培养出50个杰出的科学家,但我不敢保证培养出一个杰出的艺术家’。我听了感到震撼和惊喜,惊喜我们的高部长深谙艺术真谛。从艺之人一项少数,缘于客观需要不多及艺人成长之艰难。……”真正的艺术大家,不仅需要具备技能过硬的能力,更需要具备原创能力,文学素养是成就所有艺术的第一要素,不论是诗书画印音乐舞蹈都离不开文学素养的积淀以及对历史文化的积淀,学养深厚是滋养艺术的源泉,其实天赋,学识,人品,胸襟、阅历、思想等等都是成就作品和大家的要素。

五、加强原创,让留青竹刻艺术发扬光大

1、树立原创意识

纵观留青竹刻界,就如常州留青竹刻研究学者邵晨霞提到:“家族传承的作品创意性不足,有技法创新但缺乏创意,“创新”与“创意”是两个概念。创新可以用工艺手段组合新技法达成,出来的实物载体并不能将内心情感诉诸,只是以工艺的形式存在,而难以升华到“艺术”的范畴,“创意”表达不限于材质,只要掌握某种技法,就可以随心表达,就如“工艺”与“艺术”的概念是有着质的区别”。时代需要创新。创新,必须是在传统的基础上传承加以发扬。留青竹刻这门传统的工艺门类也不例外。但创新谈何容易?这需要的外因,比如有良好的文艺氛围,也就是说有好的时代背景,还有内因,就是从业者是否具备创新意识,创新精神及创新能力。否则,就难以展开来顺应时代的需要,只会以固定的技艺层面去重复着劳动,永远只在原地打着圈圈,如此可以对付当下的,就难以谈未来的发展。所以要树立原创意识!

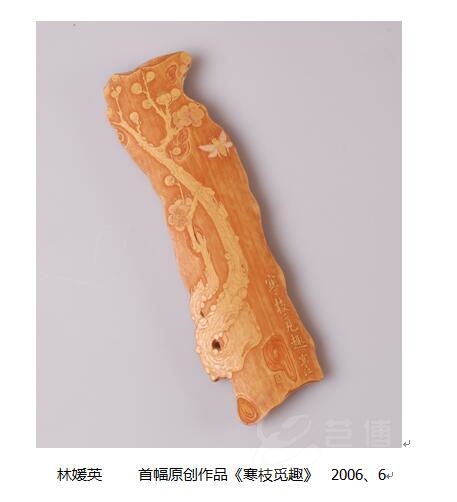

创新是指新事情新做法,执行一种新的组合,通过技术或者原料实行新的组织形式,如白士风先生开发的多样形式的竹刻作品的品种,徐秉言、徐秉方探究出的大写意小写意的推陈出新的新技法。而“创意”往往是创作者自己思想情感的表达,对人文学科与社会学科的融入,通过技法来完成内心的诉求与寄托,如作家通过文字表达,书画家通过线条色块造型来表达,音乐家通过节奏韵律来表达。而这些表达是通过自己的艺术语言来“诠释”,例如2006年我的首幅原创之作《寒枝觅趣》图虽然是历经三个月酝酿构思完成的作品,但它是集结我12年来对竹刻艺术的认知,理解,追求及所付的心血还有全部的学识等元素诞生的一个新生儿。这幅作品篇幅虽小,但创作的理念有着多方面的结合:传统与创新手法结合;小写意与工笔的技法结合;心灵与自然的道法结合。再如获得江苏省民间文艺最高奖“迎春花奖”的《生命之歌》原创系列:《闲云野鹤》、《独秀》、《妳虽纤细却傲然挺立》《竹缘》《修行》《回望》《寒江行吟图》《品》《高隐图》等作品,作品让一些人不由感慨:“这朵花就是我”,“这个人就是我”,“我很多时候就是这样的”,其中原创作品《寒江行吟图》竟然让一位年届花甲的老人流泪,她边用纸巾揩眼泪边说:“我被这幅作品打动到了,我常常就像这个画面的人那样……”还有一些人因一句话一幅画就不由落泪的那些共鸣……不仅得到观赏者的肯定,也不断得到了主流媒体和官方的关注:《竹缘》被“人民日报”选载;《品》在香港“大公报”刊载;《生命之歌》“人民日报”刊载;《中国文化报》以专版介绍了我的艺术经历及成就,同时原创作品《品》、《齐飞》、《竹缘》、《生命之歌》、《闲云野鹤》(第二幅,共三幅,均不同)与其他二度创作作品选载,并得到香港凤凰网、中国检察报网等网站转载。“常州日报”以《林媛英——最是醉心原创路》的专访发出还是因为原创!2017年原创之作《闲云野鹤》在“苏艺杯”的国展上获得最佳创意奖,《齐飞》系列原创作品同获金奖。

这些都让我深切感受到了:原创,有一种深入人心的力量!原创的艺术的生命张力!

艺术创作者必须树立原创意识,要创作优秀的艺术品,唯一的条件就是伟大的歌德早已指出过:“不论你们的头脑和心灵多么广阔,都应装满你们的时代的思想感情”,前面说过艺术品也是时代精神和风俗概况的综合体,纵使前人及书画家们的作品很好,但内容里面都是他们的艺术语言以及时代精神,至于他们表达的人文思想、生命诉求、生活情趣,如果翻刻倾心所作只不过是赋予了刀刻技法,再现了他们的艺术思想而已,而这并不是当下作者心底最想要表达的!就如金西崖先生所言:“刻者如諳绘事,知其章法布局,可自画自刻,不必求于画师,别人写画所刻,总隔着一层。”所以一个艺术家除了要有灵魂的活着,还要树立艺术创意与创新的意识,最主要是具备思辨与思变能力,形似与神似的思辨,技术性艺术性与意象性的思变。一定以自己的艺术语言通过刻刀来抒发自己的思想情感以及心中的丘壑,如此可以创作出更多与时俱进的优秀作品,可以让生活在快节奏社会环境中的观者心灵得以净化与安顿!。

当然,“创意”是一种对艺术作品诠释的能力。工艺创新者需要的是提高审美能力,艺术创意者本身就必须是一个有着扎实的学术修养与深厚文化底蕴且具有思辨与思变的能力的人,留青竹刻也必须有新鲜的“血液”——原创的注入才是长足发展的必然性。

2、国家相关政策激励

最近几年,“非遗”保护活动及传承活动与日俱增的开展,”作为非遗项目的留青竹刻也因此得到了更多的关注。党中央“十三五”规划中,明确提出:“构建中华优秀传统文化传承体系,加强文化遗产保护,振兴传统工艺,实施中华典籍工程。” 2014年《苏南现代化建设规划示范区规划》中提到:“彰显苏南文化风采,要充分发觉苏南优秀传统文化,进一步丰富与提升文化内涵,突出地方文化特色,加强非物质文化遗产的保护传承与开发利用”。在常州的薛家镇建起了“常州市华夏艺博园”,为常州对外宣传本地民间传统的工艺美术的一个重要窗口,还有“常州三宝博物馆”及“淹城古玩城”等等,这些地方政府与社会提供的展示平台,无疑是给非遗传承者一个良好的生态环境。对于非遗的传承与保护起到相对好的效果。但就我专职从事了24年非遗项目目前还属区级传承人来说,国家还需出台保护非遗人权益这一块的政策机制,否则,可能会因一些相关部门负责人的疏漏造成非遗传承人的流失问题。

3、人才培养,建立一支精干的留青竹刻创作队伍

2018年教育部发文鼓励工艺美术走进高校,这对于非遗传统手工艺的传承与培养是个极大利好的消息!如此不仅让更多的年轻人了解、参与,而且提供了“广抛种、广育苗”培养人才的契机。就目前社会开展的传承情况看,大部分是在自己的工作室,而不多的生源对象大部分属于有钱有闲有对留青竹刻感兴趣的中青年,这些人往往是出于“玩玩的”心态,没有传承的使命感。目前留青竹刻的后备力量相当薄弱,除了徐家白家范家的子女侄媳在继续家族的使命,外招的学徒也是屈指可数,如果在中小学设立非遗选修课,从小培养,那么对于留青竹刻建立一支精干的创作队伍是指日可待的,如此,为留青竹刻长足的发展提供了人员的保障。

参考文献:

【1】金元钰《竹人录》褚德彝《竹人续录》浙江出版联合集团

浙江人民美术出版社 2011

【2】(法)丹纳 《艺术哲学》 浙江人民美术出版社 2017

【3】金西崖《刻竹小言》中国人民大学出版社2003

【4】金西崖 王世襄《竹刻艺术》北京人民美术出版社1980

【5】王世襄 《竹墨留青》王世襄致范遥青书翰谈艺录 生活书店出版有限公司2015

【6】王世襄 《竹刻鉴赏》台湾先智出版事业有限公司 1997

【7】徐华铛 《中国竹刻竹雕艺术》中国林业出版社 1997

【8】徐秉坤 《徐素白竹刻集》 大世界出版公司 1997

【9】徐秉坤 《徐秉言竹木雕刻》上海文化出版社 2007

【10】吴冠中 《吴冠中文丛》 团结出版社 2008

【11】徐华铛 《中国竹雕》安徽科学技术出版社2016

【12】邵晨霞 《常州留青竹刻研究》苏州大学出版社 2016

【13】沈树华 《中国画题款艺术》学林出版社 2009

【14】恽甫铭 《竹刻留青第一家》上海古籍出版社 2002

【15】冯骥才 《文人画宣言》文化艺术出版社 2007

【16】(英)史蒂芬·法辛 《艺术通史》 中信出版社 2015

作者简介:

林媛英,女,留青竹刻艺术家。